2018年度|Rising Filmmakers Project|映画祭ゲスト トーク

当ページでは、プログラミング・ディレクターなど、映画祭を代表する方々にお話しいただいた上映前トークを掲載しています。

- *トーク後にいただいたコメントを枠内に入れています。

監督とゲスト映画人の上映後トークと、監督インタビューも公開しています。

(Rising Filmmakers Projectのトップページはこちら)

『岬の兄妹』1/26(土)11:00-

長谷川敏行さん(SKIPシティ国際Dシネマ映画祭 プログラミング・ディレクター)

『デッドコップ』『一文字拳 序章 ―最強カンフー少年 対 地獄の殺人空手使い―』1/26(土)14:05-

小野寺生哉さん(カナザワ映画祭 代表)

『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』1/26(土)17:15-

塩田時敏さん(ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 プログラミング・ディレクター)

『オーファンズ・ブルース』1/27(日)11:00-

荒木啓子さん(ぴあフィルムフェスティバル ディレクター)

『センターライン』1/27(日)14:05-

大塚大輔さん(福岡インディペンデント映画祭 プログラミング・ディレクター)

『チョンティチャ』1/27(日)16:50-

掛尾良夫さん(田辺・弁慶映画祭 特別審査員長)

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

皆さん、おはようございます。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭でプログラミングを担当しております、長谷川敏行と申します。まず、当映画祭のご紹介をさせていただきます。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭は、毎年7月に埼玉県川口市で行っている映画祭で、今年で開催16回目を迎えます。SKIPシティはNHKの電波塔跡地に2003年に創設をされました映像複合施設で、撮影スタジオ、4K編集も可能な映像音響ポストプロダクション施設、また4Kプロジェクターを常設した上映ホール、映像について体験しながら学べる映像ミュージアム、そして若手映像クリエイターが入居するレンタルオフィス、インキュベートオフィスなどを構えています。

このSKIPシティで開催される当映画祭ですが、長編映画制作本数が3本までの監督による長編作品を、国際コンペティションと国内コンペティションに分けて上映し、また、劇場公開された長編映画を制作した経験のない監督による短編作品もコンペティションで上映をしております。これまでの映画祭では、昨年公開された『孤狼の血』(2018年)、『止められるか、俺たちを』(2018年)また『彼女がその名を知らない鳥たち』(2017年)など傑作を連発されており、本日のトークゲストでもある白石和彌監督の初長編監督作品『ロストパラダイス・イン・トーキョー』を2009年に上映しました。

また、商業デビュー作品『湯を沸かすほどの熱い愛』(2016年)が高い評価を受け、つい先日、この5月公開の新作『長いお別れ』の情報も解禁になった中野量太監督の自主製作初長編作品『チチを撮りに』を2012年に、昨年『カメラを止めるな!』(2017年)が日本映画界に旋風を巻き起こした上田慎一郎監督の短編作品2本(2012年上映『恋する小説家』[2011年]、2016年上映『テイク8』[2015年])と、こういった作品をコンペティション部門で上映してきました。ちなみに、上田慎一郎監督は、現在、SKIPシティのインキュベートオフィスに入居されていらっしゃいます。

なお、当映画祭では、各部門の受賞作品への賞金もあり、先ほど挙げました『ロストパラダイス・イン・トーキョー』や『チチを撮りに』も受賞している、日本の優秀作品に対して与えられるSKIPシティアワードという賞があります。こちらの受賞作品には、次回作品のポストプロダクションの無償協力、上映作品の劇場公開支援、海外映画祭の紹介なども併せて行っております。

これからご覧いただく『岬の兄妹』は、足に障害を持つ兄が仕事を解雇されて困窮し、知的障害を持つ妹に売春をさせるという非常にショッキングな内容ですが、作品の持つユーモアや兄妹愛、1年の四季を通して撮影された映像の美しさ、そして何よりも、主演の松浦祐也さん・和田光沙さんの素晴らしい演技もあり、昨年の映画祭では、審査員による国内コンペティション長編部門優秀作品賞のみならず、同部門の観客賞にも輝いた作品です。

先ほど申しました通り、当映画祭では上映作品の海外紹介も行っており、本作は、ちょうど昨日から開催中のスウェーデンの第42回ヨーテボリ国際映画祭において、世界中から集められた新人監督作品のコンペティション、巨匠イングマール・ベルイマンの名を冠した「イングマール・ベルイマン・コンペティション」という部門の、8作品の中に選出されました。片山監督も来週、スウェーデンに向かう予定になっております。また、この作品は「“最速・最短”全国劇場公開プロジェクト」と題された劇場支援のもと、プレシディオさんの配給により、イオンシネマ板橋・ヒューマントラストシネマ有楽町他にて、3月1日より劇場公開します。もし作品を気に入られましたら、ぜひSNSやお友達、ご家族の方々にお薦めいただければと思っております。

最後に一つだけ宣伝ですが、現在、今年の7月に開催される映画祭の作品を募集中です。3月1日が締め切りとなります。ぜひ白石和彌監督、中野量太監督、上田慎一郎監督、そして本作『岬の兄妹』の片山慎三監督に続くような監督の皆さんからのご応募をお待ちしております。それでは、片山慎三監督のデビュー作品『岬の兄妹』、89分、最後までごゆっくりご鑑賞いただければと思います。

【SKIPシティ国際Dシネマ映画祭|公式HP】http://www.skipcity-dcf.jp/

- 「“最速・最短”全国劇場公開プロジェクト」を立ち上げた経緯

2010年の映画祭から2013年までの映画祭では、上映した長編日本作品から1作品を劇場公開しましょう、という「SKIPシティDシネマプロジェクト」というものがありました。もともとが3か年の計画だったため、4年で終了したのですが、その後も、なんとか配給支援の予算を交渉してきたなかで、2018年は映画祭の15周年ということもあり、単年のプロジェクトとして、協業会社を巻き込んだかたちで、配給をするプロジェクトを行うことになりました。やはり、映画祭だけで上映されただけでは、なかなか映画関係者の目に留まることは難しいですが、劇場公開をすれば商業の人たちにも届く機会が増えますので、今回の片山慎三監督『岬の兄妹』が成功して、今後も劇場公開支援ができるようになれば、と願っております。

- 2018年からコンペティションを国際/国内に分けた狙い

より、長編の日本作品を上映したい、と思ったからです。2009年から2017年までは、長編コンペティションと称した現在の国際コンペティションの中で、3本ずつの日本映画を上映してきましたが、昨年は国際で1本、国内で4本の、計5本の長編の日本作品を上映することができました。今後この数をさらに増やしてゆきたいと考えておりますが、問題はございまして、やはり予算規模の違う外国作品と並べた際に、日本の作品がクオリティ的に見劣りしてしまい、審査員の皆さんから苦言をいただくことが、過去数多くありました。ですので、3本と数を決めずに、海外作品と肩を並べて競い合えるクオリティや視点を持っていると判断した作品は国際に、そうではなく、日本作品どうしで競い合わせたほうが作品の評価につながると判断した作品は国内に、というフレキシブルさを持たせることで、上映作品数は多く、かつ、作品を輝かせることができる、長編の日本作品の上映が可能になると考えました。

- 国外の映画祭とのネットワークをどのように構築してきたか

これは、ケースバイケースです。通常は、コンタクトのある映画祭のプログラマーに作品を送るということをしています。また、川喜多記念映画財団の窓口の方に作品を預かっていただくこともございますし、東京国際映画祭では、映画祭に参加している海外の映画祭プログラマーと直接話ができるネットワークイベントを開催してくださっていて、ここで話をすることもございます。今回『岬の兄妹』がスウェーデン・ヨーテボリ国際映画祭のイングマール・ベルイマン・コンペティション部門に選出されたのは、この東京国際映画祭のネットワークイベントがきっかけですので、東京国際映画祭事務局の方々のご尽力にたいへん感謝をいたしております。一方、2012年の映画祭で上映した中野量太監督『チチを撮りに』は、オランダのセールス会社との間の海外販売権契約を監督とプロデューサーに代わって交渉させていただき、結果、このオランダの会社が、ベルリン国際映画祭を始め、多くの海外映画祭での上映を実現してくれました。

海外との連携、と言いますか、海外への積極的な紹介は続けていきたいと思います。と言いますのは、国内で実績のない監督でも、一部の国際的な著名監督以外は、海外ではフラットに見てもらえますので、『チチを撮りに』のように、海外での成功によって国内の映画関係者の目に留まることを期待しております。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージやアドバイス

自分の作品の何が特別なのか、アピールポイントを何度も自問してほしいと思います。自分たちも、それを受け取れるように切磋琢磨していきますので。

回を重ねてきた中で、私たちの映画祭には、映画を純粋に楽しむために来場してくださる観客の方がたくさんいらっしゃいます。そして、このお客さんたちの反応というのは、今後の映画制作のうえでとても大きな指標になるものだと思いますので、たくさんの方からのご応募を願っております。

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

こんにちは、カナザワ映画祭を主催している小野寺と申します。カナザワ映画祭は、石川県金沢市で2007年から毎年開催していて、今年で13年目を迎えます。2016年まで金沢駅前にあった都ホテル地下の旧ロキシー劇場という映画館の跡地を会場として使用していたのですが、再開発のため2017年3月で閉業し現在は更地となりました。カナザワ映画祭のメイン会場がなくなるということで2016年でラストと銘打ったのですが、その年の映画祭のゲストである内田裕也さんから「続けろよ!」というお言葉をいただき、継続を決定しました。ですが、適当な会場もないため、どうしようかな? と思っていたところ、同じくその年のゲストであるハリウッド俳優のクリスピン・グローヴァーさんから「各地で巡業開催もいいんじゃない?」とのアドバイスもあり、このような形になりました、各地での開催は同じプログラムを回すのではなく、各地の風土や劇場に合わせた特集内容を考えています。

本拠地の金沢では、「期待の新人監督」と題して自主映画の特集をしています。今から上映するのは、去年2018年のグランプリの中元雄監督による『デッドコップ』・『一文字拳 序章 ―最強カンフー少年 対 地獄の殺人空手使い―』の2本立てです。この作品は、ばらばらに応募されてきたんですが、二つ合わせて90分で、内容が少し繋がるところがあったので、まさに娯楽2本立てということで、いいなと思って選びました。

カナザワ映画祭に選ばれる作品の特色としては、ウェルメイドな作品はなかなかグランプリにならないということがあります。例えば、2014年は、『全員死刑』(2017年)で商業映画デビューした小林勇貴監督の『Night Safari』がグランプリを取りましたし、2016年は、いま劇場公開中の『アストラル・アブノーマル鈴木さん』(2018年)という作品で商業デビューした大野大輔監督の『さいなら、BAD SAMURAI』でした。彼らの最初の作品は、ちょっと技術的にはまずいところもあるんですが、日本映画・外国映画・商業映画、全部含めた中でも突出した、ユニークなところがあったので選びました。

今年も、「期待の新人監督」を7月に金沢で開催する予定です。作品は3月31日まで募集していますので、この中にもし自主映画の監督さん、あるいは監督さんの知り合いの方がいましたら、ぜひ「カナザワ映画祭」を検索してみてください。ありがとうございました。

【カナザワ映画祭|公式HP】https://www.eiganokai.com/

- 映画祭の1企画として、若手監督のコンペティションを始めようと思ったきっかけ

当映画祭の視点で新人監督の発掘を行いたいと思いました。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージとアドバイス

観客を呼ぶ、観客に見せるということをもっと意識して、題名や上映時間を考えたほうが良いと思います。当映画祭はその作品に引きがあれば、技術面やバランスなどは問わず評価します。

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

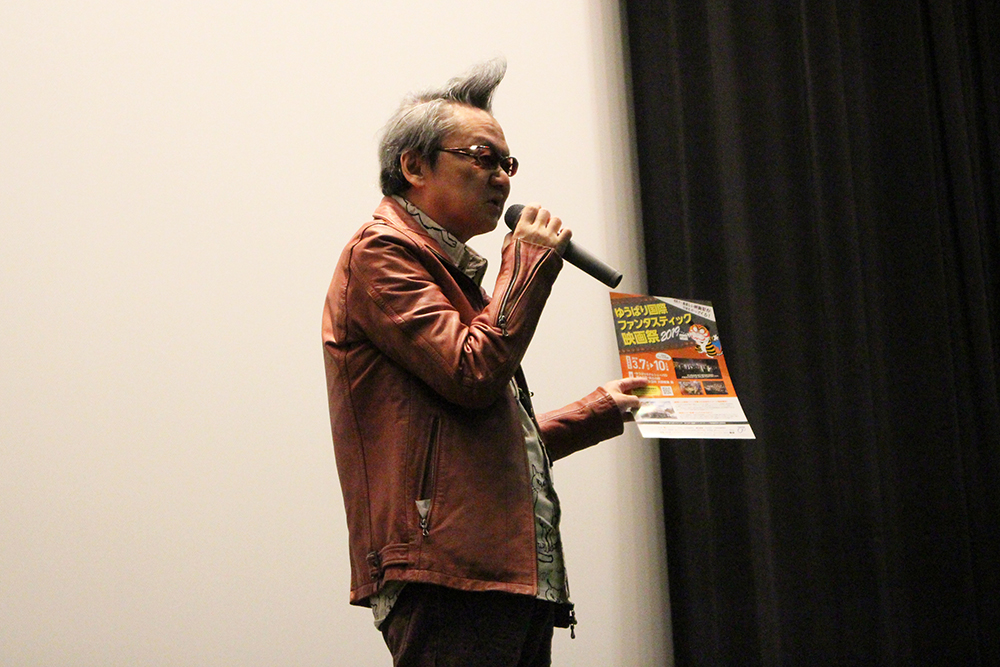

お集まりいただきありがとうございます。映画評論家の塩田と申します。『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』。いかにも、国立映画アーカイブで上映していいのかなというタイトルですが、非常にゆうばり国際ファンタスティック映画祭らしい作品・タイトルだと思います。来年で(映画祭が始まってから)30年が経ちますので、このシアターコンペ(ファンタスティック・オフシアター・コンペティション)自体が、いろいろと性格が変わってきて、初期と今とは全然違うんです。今の形に落ち着いてきたのが、確か1999年のグランプリ作品の、山下敦弘監督の『どんてん生活』。上映後、脚本家の向井康介さんにトークで登壇していただきますが、向井脚本家も、ゆうばりが輩出したのかなと思います。

今回の「Rising Filmmakers Project」に参加している六つの映画祭の中では、唯一、ファンタスティック映画祭と名乗っていますので、基本はファンタスティックな映画なんですが、SFとかホラーとかに面白い傑作ばかりが出てくるわけではないので、何でもありと言えば何でもありです。今日観ていただく作品も、割と普通の青春映画といえば青春映画ではあるんですが、表現の方法がリアリスティックな表現に対してファンタスティックな表現であれば、ゆうばり映画祭の一つの基準を満たしていると言えます。

当映画祭を始めた頃は、ぴあフィルムフェスティバルでは掬えない映画を掬おうというのが一つの目標でした。結果、山下監督以降、入江悠監督とか、去年の『愛しのアイリーン』(2018年)の吉田恵輔監督、それから2年連続グランプリを取りました真利子哲也監督。そうそうたる監督に日本映画界で頑張っていただいております。

今年の映画祭は3月7日から10日まで夕張で開催します。実は例年より1日、期間が短いんです。やっぱり映画祭も予算がなくなりまして、いつもは、最後の夜はゲストを泊めて翌日の朝に帰したんですが、経費を節減するぎりぎりの苦肉の策で、この日程になりました。コンペの出品数も少なくなりまして、これまでは9本・10本ぐらいは入れたんですが、今年は6本です。2月6日に記者会見がありますが、既に、『超擬態人間』とか、カナザワ映画祭でも上映している『桃源郷的娘』とか、かなり面白い作品がいっぱい集まっております。

一応、<国際>ファンタスティック映画祭と名乗っていますので、日本映画だけを対象にしているわけではなく、過去にも『エイリアン・ビキニの侵略』(2011年)という韓国映画がグランプリを取ったこともあります。そういう、日本の才能を海外の才能と掛け合わせる場にもしたいと思っております。今後もお金はないですが、皆さんのお力を借りて、何とか30年、40年と続けていければと思っております。もし、今日、作品を観て「ゆうばり映画祭、面白い」と思ったら、ぜひ夕張に足を運んでいただいて、応援していただければと思います。どうもありがとうございました。

【ゆうばり国際ファンタスティック映画祭|公式HP】http://yubarifanta.com/

- 映画祭として今後力を入れていきたいこと

映画祭が終わってもより多くの人に観てもらえるような環境をつくっていかなきゃならないと感じています。だから本当は、作品にちゃんと配給が付いてくれるといいですね。それこそ『カメラを止めるな!』みたいに、普通の形で世界に広まっていくことが一番の理想だと思います。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージとアドバイス

人の意見に惑わされるよりは、自分の思うとおりに作ったほうがいいと思います。ただし、どんなに遊び半分で作ったものであろうと、その作品は、第三者の観客にとっては100年以上続く映画の歴史の末端につながるものであるということは忘れずに。何でも好きに作ればいいというわけではなく、その歴史や流れに恥じないものであってほしいと願いますね。

当映画祭はゆうばり<国際>ファンタスティック映画祭と名乗っているので、審査員には海外の審査員が最低2人は入っていますし、コンペだけじゃなく劇場で一般公開されるファンタスティック映画も招待作品として上映します。上映作品の監督もできる限り呼んでいますので、そういう人たちとゆうばりで直に触れ合えます。これは、(自主映画の)監督にとっての大きな収穫になるんじゃないかと思いますね。古くはクエンティン・タランティーノも来ていますし、2016年にはキム・ギドクが自腹で突然来てくれたこともありました。

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

ぴあフィルムフェスティバルの荒木です。壇上で高い所からお話するような立場ではないんですけれども、失礼いたします。入場の際に、皆さんのお手元に今年、第40回のパンフレットを配布させていただきました。昨年から、多くの方に作品を知っていただきたいと思って、無料配布しております。本年のコンペティション「PFFアワード2018」では『オーファンズ・ブルース』他17作品、全部で18作品の入選作品からグランプリが選ばれました。このパンフを見て興味を持った他の作品がございましたら、オンライン上映もしておりますので、ぜひ観ていただきたいと思います。

私どもの映画祭は、映画の新しい才能の発見と育成、それから、映画の新しい環境づくりという、二つのテーマで1977年に始まった映画祭です。自主制作映画という、「映画監督にどうしてもなりたいから自分で道を開くんだ」という人たちを、どうしたらその先の世界に繋げていけるかということを、常に考えて活動しています。

私たちのコンペティションは、全く規制がないということが一つの大きな特徴です。応募なさる方の国籍・年齢・性別、応募される映画の長さ・ジャンル、何も規制がありません。ただ、その前年の締め切りの翌日以降に完成した映画、つまり1年前に完成した映画ということだけが規制です。編集を変えて、過去の作品を応募なさる方もいらっしゃいます。

でも、一切の規制がないということは、つくる側にとってだけでなく、選ぶ側にとっても大変難しい課題です。実験映画からドラマ、それからアニメーション、ドキュメンタリー、全ての応募が可能ということは、それらの中から何が素晴らしいかを決めるには、選ぶ人たちが一番大事だと思っています。毎年、セレクションメンバーを16名前後の方にお願いして、大体、500~600本の応募作品を最低3人で1作品を、最初から最後まで観るようお願いしています。その3名が非常に心振るわされた作品を推薦して、会議で議論が高まったものは皆さんで観る。あるいは、皆さんで観る中に選ばれなかったけれども、これはとても面白いんじゃないかという作品は私自身が観る。とにかく全ての作品から、「才能というよく分からないものを見逃してはならない」という方針で続けているのが、ぴあフィルムフェスティバルです。

応募される方の中には、「こういう作品が受けるんじゃないか」という傾向と対策をすごく研究なさる方がいらして、それに合わせましたというような作品もあるんですが、それはほとんど無駄だと思います。なぜかというと、やっぱり(残る)作品には、迫ってくるもの、作品に込められた何かが絶対にあるんです。それはどうしても、みんなが見逃せなくなってしまうんです。ですから、つくる人は、「今、こんな映画が受けるんじゃないか」「こんな映画祭には受けるんじゃないか」ということを一切考えず、つくりたいものをつくるということが、やっぱり大事なんだなというのが、私の長年の経験からの実感です。映画をつくるときには、目指すものがあると思います。大好きな監督の真似から始まるのは当たり前ですが、真似をするなら徹底的に、その本人を超えるぐらいやってしまえばいい。あるいは、全然真似をしない、自分だけにしかできないものを追求すると、その熱意は映る、そんなことを感じています。

私たち自身も映画祭として、他の人には絶対できないことをやりたいと思い続けて40回を重ねてきました。これから先、何が必要なのか。はっきり言って、映画が産業として大変苦しい状況になって、それでも「映画をつくっていこう」と言えるためには、どうすればいいのかということを考えながら映画祭をつくっています。映画祭がすごく増えた現在の状況は、大変素晴らしいと思います。なぜなら、スクリーンで上映するという機会はますますなくなってきているわけで、映画祭が担っている大切なことは、スクリーンで自主映画を上映するということだと思うからです。

商業映画だと、興収30億円を稼がないと素晴らしい監督とは呼ばれないという明らかな線引きがあるそうなのですが、自主映画は30億円を生むことが目的ではありません。けれども、誰かにとって大切な映画になるという可能性がある。それを映画館の代わりに映画祭が担っているのではないかと私は思っています。全国各地の映画祭で、スクリーンで多くの人と一緒に映画を観るという経験は、もっともっと増えてほしいですし、つくり手側も、自分の作品をスクリーンで観るのは映画祭が初めてという方が圧倒的に多いと思いますので、その体験をしていってほしいです。そもそも映画は大勢でみるという始まりの、歴史、を体験してほしいです。

さて、『オーファンズ・ブルース』という作品が、なぜグランプリを取ったのか。それは、分かりません(笑)。今日、監督の工藤さんも客席にいらっしゃいますが、恐らく工藤さんも自分がグランプリだとは予想していなかったと思うんです。あまりにも個性が違う入選18作品なんです。ただ、『オーファンズ・ブルース』の迫ってくる力、どうしても忘れられない力というのが、他の作品より少し高かったんだと思います。私たちの映画祭は、セレクションするときも、最終審査員も、その人個人が最も推したいものを忌憚なく言っていただくというのが非常に大事だと思っていますので、合議をし尽くし、多数決は絶対にしないという方針を取っているんです。今回、『オーファンズ・ブルース』を、強く、強く、大きな力で推す方がいたというのは、確かです。

皆さんはこれからご覧になりますが、迫ってくるものがきっとあると思います。素晴らしい可能性にあふれた監督たちが驚くほどたくさん生まれています。私たちは即戦力を見つけようとは思っていません。もしここに業界の方がおられましたら、大事に育てていだたいて、3年後、5年後に花開かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

【ぴあフィルムフェスティバル|公式HP】https://pff.jp/jp/

- 1992年よりディレクターとして選考を行う中で感じる、応募作品の傾向の変化について

多分かつて主流であったであろう<自主映画をつくることをやめる>という年齢ラインのようなものがなくなり、社会人になってもつくりつづけることが、珍しくなくなっているのではと感じます。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージとアドバイス

PFFが扱うのは自主映画ですから、規制がなく、締め切りがなく、やりたいことをなんでもやれる、という映画づくりの楽しさと怖さとを、恐れず、どんどんすすめてほしいといつも願っています。ただ、日本の自主映画は、音の処理が甘いというのは世界的に言われていることですので、音に関してはもっと追及すると、より力を持つとおもいます。

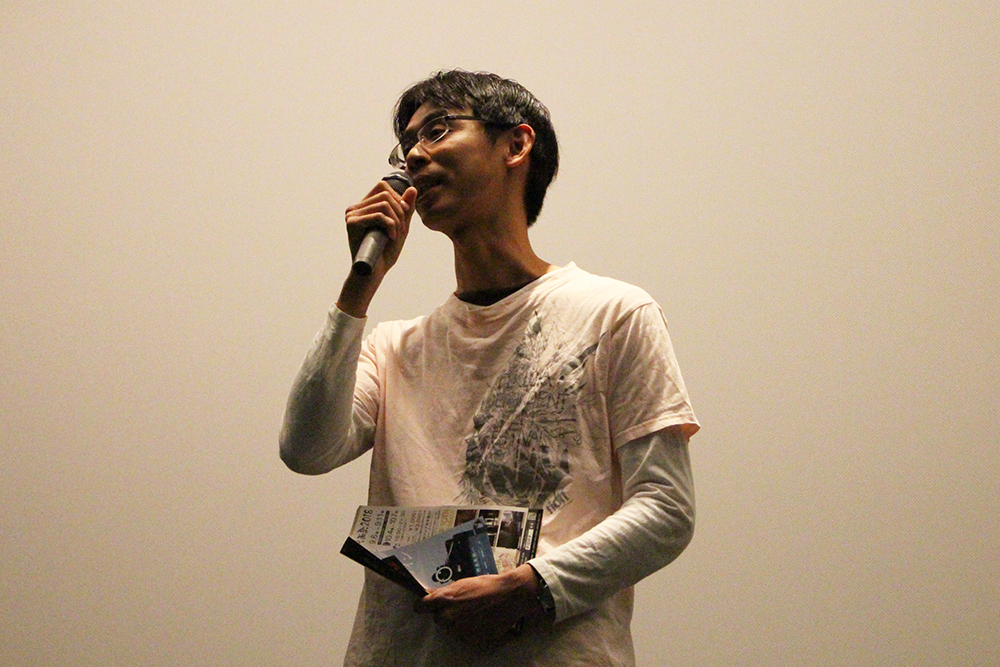

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

初めまして、福岡インディペンデント映画祭の大塚と申します。今日は、たくさんの方にお集まりいただき、本当にありがとうございます。福岡インディペンデント映画祭は、ちょうど去年で10回目を迎えました。福岡で自主制作をしている人たちが、自分の作品を上映する機会を設けたいということで2009年に始まったときには、本当に小さな映画祭でした。その小さな集まりが、2010年からコンペを行って、全国から作品を集めて、福岡の作品と一緒に競いながら発展していこうという目標を立ててきました。最初は36、37本の応募しかなかったのですが、昨年は159本というほぼ160本の応募があって、そのうち辞退の1本を除いて、158本を上映しました。

福岡インディペンデント映画祭の特徴に、まず応募作品は全て上映するというポリシーがあります。大体の映画祭は、時間やスタッフの都合上、セレクションしたものを上映する形にしていますが、福岡インディペンデント映画祭は、作っている人たちが一緒に作り上げる映画祭です。というのも、助成金や協賛金はほとんど受け取っておらず、応募する人たちの出品料を原資にして運営を行っているのです。基本的に、赤字は出ていません。なので、映画祭の実行委員会が開催する映画祭というより、製作者の方たちと一緒に作り上げる映画祭という形を取っています。今回参加されている他の五つの映画祭と比べると、歴史も浅いですし、実績も少ないですけれども、その代わり、ちょっと違った九州の特色ある映画祭として、これからも活動を続けていこうと思っています。

ジャンルも、劇映画・ドキュメンタリー・アニメーション・実験映画・現代芸術系の映像作品と、全く問わずに募集しています。賞の出し方も、単純にグランプリや最優秀賞として出すのではなくて、部門を作品の長さで区切っています。最も優れた作品にはグランプリを授与し、5分部門、20分部門、40分部門、60分部門、100分(長編)部門の区切りでそれぞれに最優秀賞を出しています。お金もそんなにないので賞金は出せないのですが、その代わり、2018年は、池袋にあるシネマ・ロサでの劇場公開権を副賞としてお渡しできるようになりました。今日、上映する『センターライン』は、4月20日からシネマ・ロサでの公開が決まっています。他にも、シネマ・ロサの社員さんが映画祭を見に来てくださって、面白いと思われた短編を何本かシネマ・ロサで公開することが決まりました。

また、他のアジア諸国に非常に近いという福岡の地理的な特性上、台湾や韓国の映画祭とも活発な交流をしていて、相互に作品を推薦し交換上映も行っています。福岡にあるアンスティチュ・フランセとも協力しているので、フランスの作品を(映画祭で)紹介したこともあります。機会があれば向こうにもこちらの作品を紹介していきたいです。

自主映画は、身の回りのことが題材だったり、あるいは過去へのオマージュだったりすることが多いんですけれども、これから上映する『センターライン』は、10年後の近未来をリアリティーを持って描いている作品です。昔、中日ドラゴンズの監督をしていた落合博満さんが、「日本映画は、なんで未来を描かないんだろう」と言っていたことがありましたが、『センターライン』は未来をしっかり描いて、割とベタな手法と新しい部分が一緒になった面白い作品です。なので、67分、ぜひお楽しみください。ありがとうございました。

【福岡インディペンデント映画祭|公式HP】http://www.fidff.com/

- 応募作品を全て上映するという試みに挑んだ理由

映画祭のスタート、名称自体が「フィルム・アンデパンダン」運動に影響を受けたもので、上映を望む作品は全て受け入れ発表する、という点に立脚しています。ただし、フィルム・アンデパンダンは「無審査」でしたが、私たちは応募者を応援する意味を込めて作品は審査し、授賞・入選作品を選定しています。

当初は福岡周辺の人向けの映画祭が全国向けとなり、コンペ開始当時は30ほどだった応募数も今や160ほどとなり、今後この方針をどう維持するかに毎年悩んでいます。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージやアドバイス

スポーツでも芸術でも、自分の感性やセンスを過信する、あるいは頼りすぎる人は早く限界が来てしまいます。真摯で熱心な人、そして視野が広い人は、例え最初は苦しんでも徐々に実力をつけるし、映画・映像以外の仕事に移っても結果を出します。映画祭で参加者の様子を見ていると、人の作品を熱心に見て謙虚に話を聴く人と、仲良しで固まって遊んでいる人とでは、その後の伸びも寄ってくる人も全く違ってきます。

また、日本での活動は難しい、チャンスも稼ぎも期待できないと…思うなら、英語や中国語、アラビア語などを頑張って勉強して、早めにアジアやアフリカなど海外に移る方が良いと思います。世界的に見れば映画はまだまだ成長できる産業です。若い才能がどんどん国外に出ていく位じゃないと、日本の状況は変わらない気がします。

福岡インディペンデント映画祭の特徴は、「下手だから」「面白くないから」「好みと異なるから」と作品を簡単に切り捨てないところです。ただ、うまいものもまずいものも公になるので、応募作を全て上映するのはある意味で残酷かもしれませんが。

活気あふれる福岡という街に滞在しながら多くの作品を観て、作った人と直に話しながら学ぶことができるのは、とてもエキサイティングだと思います。ちなみに、会場の近くには安くておいしいお店もたくさんあります。「福岡に来て、元気とやる気が出てきた」「映画見てしゃべってラーメン食べるためにまた来たい」という感想を遠方からの皆さんに頂けるのがとても嬉しいです。

上手い人、選ばれし者だけのためではなく、泥にまみれて努力する人、逆に年齢やキャリアに関係なくマイペースで映画作りを楽しみたい人のための「映画の独立リーグ」福岡インディペンデント映画祭にぜひチャレンジしてください。お待ちしています。

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

掛尾でございます。まず、この映画祭がどういういきさつで始まったかを話したいと思います。地方でやる映画祭というのは本当に大変で、多分、今回の「Rising Filmmakers Project」でリストアップされた、ぴあフィルムフェスティバルや、SKIPシティをはじめ、福岡、金沢、夕張という中で、田辺市の方も来ている前で言うのは何ですが、知名度的に田辺市は最下位だと思うんですよね。そういうところでやる映画祭というのは本当に大変です。

CoFesta(JAPAN国際コンテンツフェスティバル)というプロジェクトがあって、その中に東京国際映画祭などのイベントがあるんですが、その関西版でCrIS関西(クリエイティブ・インダストリー・ショーケースin関西)というのが昔ありました。2006年に、近畿経済産業局から予算が付いたということで、突然、田辺の市会議員の人が僕を訪ねてきて「映画祭をやりたい」と言ったんです。そのとき僕はキネマ旬報にいて、「映画祭は成功するはずがないので、やめたほうがいいよ」と答えたんですが、すごく勢いのある方で、僕が断れば、きっとよそに行くだろうと思いまして、そうするときっと食い物にされるから、「しょうがないから、やってみよう」ということで始めました。

彼が着目したのが映画検定試験で、その合格者を特別審査員にしたいということでした。それが結果として、すごくいい結果を招いた。そうは言っても、第3回目までは、出品者が壇上に立つと、壇上のほうが客席より(人が)多いという状況だったんですが、次第に良くなっていきました。普段、映画検定者というのは隠れキリシタンのようなもので、映画への思いを語れる相手が周囲にいないから、奇人と思われるわけです。彼らが集まって、毎夜4~5時まで映画の話で盛り上がる。そういった人たちがリピーターになって、どんどん集まるようになって、映画祭が非常に盛り上がっていったということがありますね。

もう一つの幸運が、僕と一緒に東京テアトルの沢村(敏)さんという方が映画祭をやっていたことによって、映画祭で賞を取った作品をテアトル新宿とシネ・リーブル梅田で翌年の5月、6月にレイトショーで上映できるようになったことです。商業劇場での有料興行をやって、熱心な映画ファンが集まって映画祭を盛り上げて。そういうことが集まりまして、非常に活気のある、一度来た人がまた行きたいと思うような映画祭となりました。

『チョンティチャ』は、東放学園という専門学校を出た福田芽衣監督の作品です。水谷俊之監督が東放学園で講師に着任してから、「目指せPFF」といってやった中で、テアトル新宿で上映した井樫彩監督の『真っ赤な星』(2018年)や、PFFや今年の田辺・弁慶映画祭にも出品された石井達也監督の『すばらしき世界』(2018年)など、そういう映画監督やスタッフを短い間に輩出しました。それに連なるのが『チョンティチャ』ですが、自主映画の中で日本の若い監督が今まであまり描かなかった多様性、ダイバーシティを描いたところや、自分たちの周辺の非常に身近な中にありながら、普段、目が付けられない部分を描いたところが良かったと思います。

映画祭の特徴を出したいということを言っても、ぴあフィルムフェスティバルの応募作品が600~700本ある中で、応募者というのは、ほとんど重なっていて、なかなか映画祭の個性というのは出しにくいわけです。そういう中で、テアトル新宿での興行があり、やはり自主映画でありながら、将来的には商業公開できる監督を選んでいこうという思いを強く持ってやってきました。ということで、ぜひ(作品を)楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。

【田辺・弁慶映画祭|公式HP】http://www.tbff.jp/

- 受賞作品の劇場上映を企画した経緯・狙いについて

当初から、この映画祭は商業映画への強い意欲のある新人の発掘を目的としていました。また、最初から関わっていた、東京テアトルの沢村さんと協議して、出品者のモチベーションを上げるために、映画祭でのアワード受賞者に対してテアトル新宿でのレイトショー公開を行いました。そこで、単にご褒美の上映ではなく、各受賞者にチケット販売を競わせる、映画興行(商業公開)を意識させることにしました。

受賞者へのサポートとして、年に数回、歴代の受賞者を対象に、インディペンデント系のプロデューサーを交えたイヴェントを開催しています。

- 現在映画作りをしている人、これからしようと考えている人へのメッセージとアドバイス

自分らしさを追求していくこと。自分に合わないことをやってもうまくいきません。互いに理解できるプロデュサーを見つけること。