2018年度|Rising Filmmakers Project|監督×ゲスト トーク

当ページでは、監督とゲストの映画人による上映後トークを掲載しています。

映画祭担当者による上映前トークと、監督インタビューも公開しています。あわせてお読みください。

(Rising Filmmakers Projectのトップページはこちら)

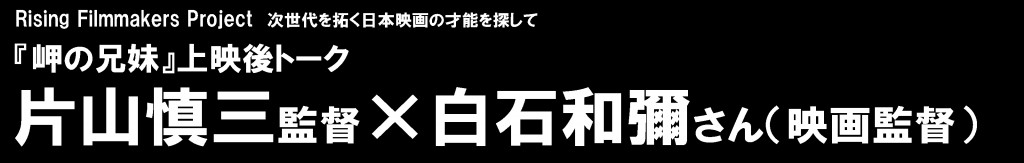

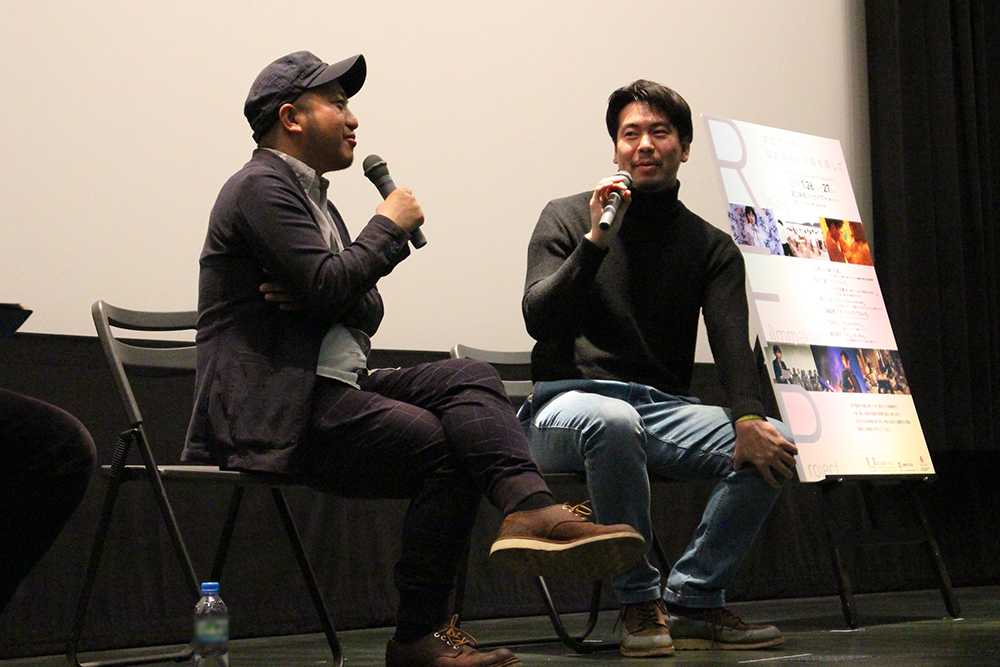

『岬の兄妹』1/26(土)11:00-

片山慎三監督×白石和彌さん(映画監督)

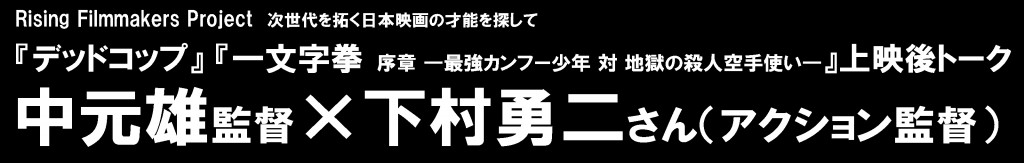

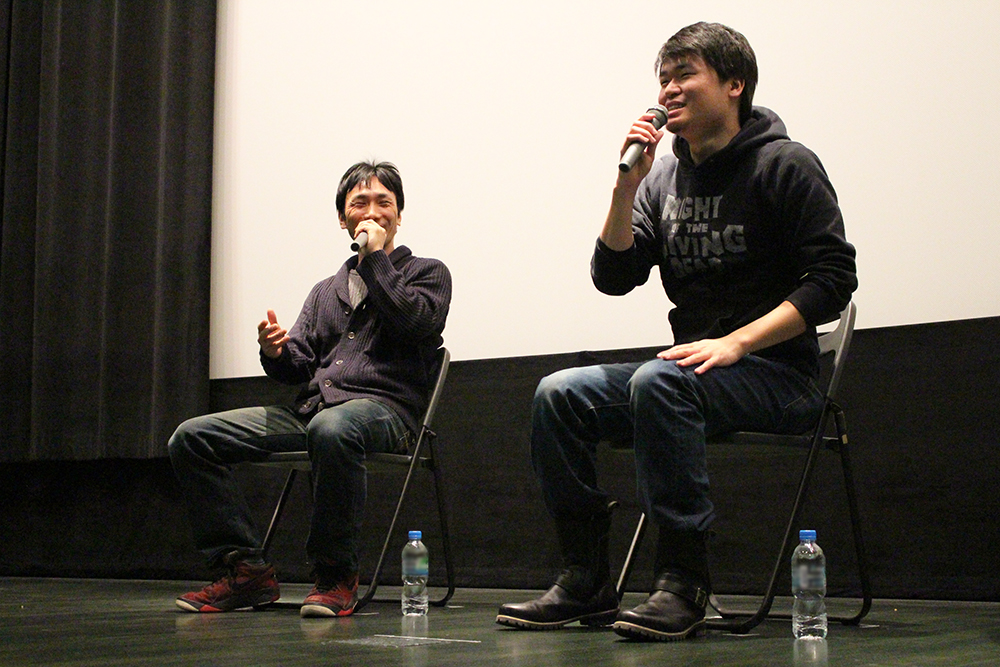

『デッドコップ』『一文字拳 序章 ―最強カンフー少年 対 地獄の殺人空手使い―』1/26(土)14:05-

中元雄監督×下村勇二さん(アクション監督)

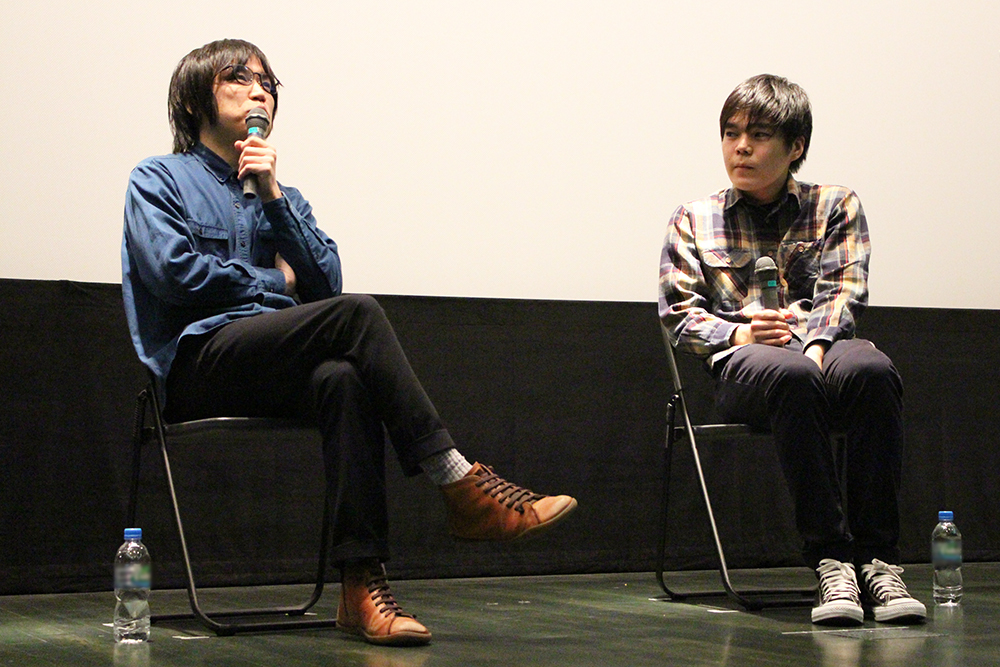

『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』1/26(土)17:15-

西口洸監督×向井康介さん(脚本家)

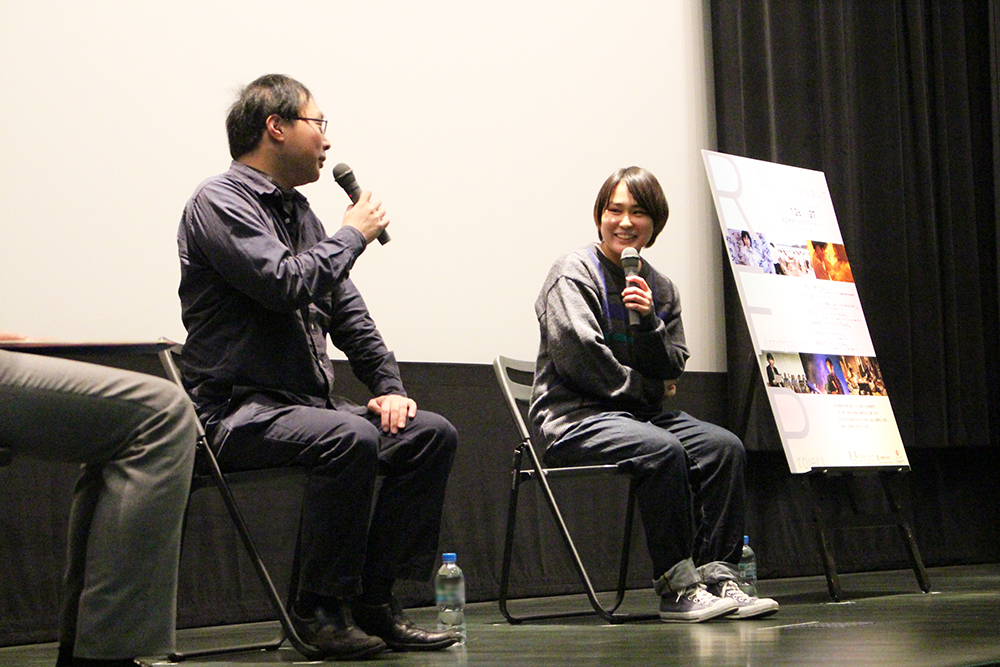

『オーファンズ・ブルース』1/27(日)11:00-

工藤梨穂監督×深田晃司さん(映画監督)

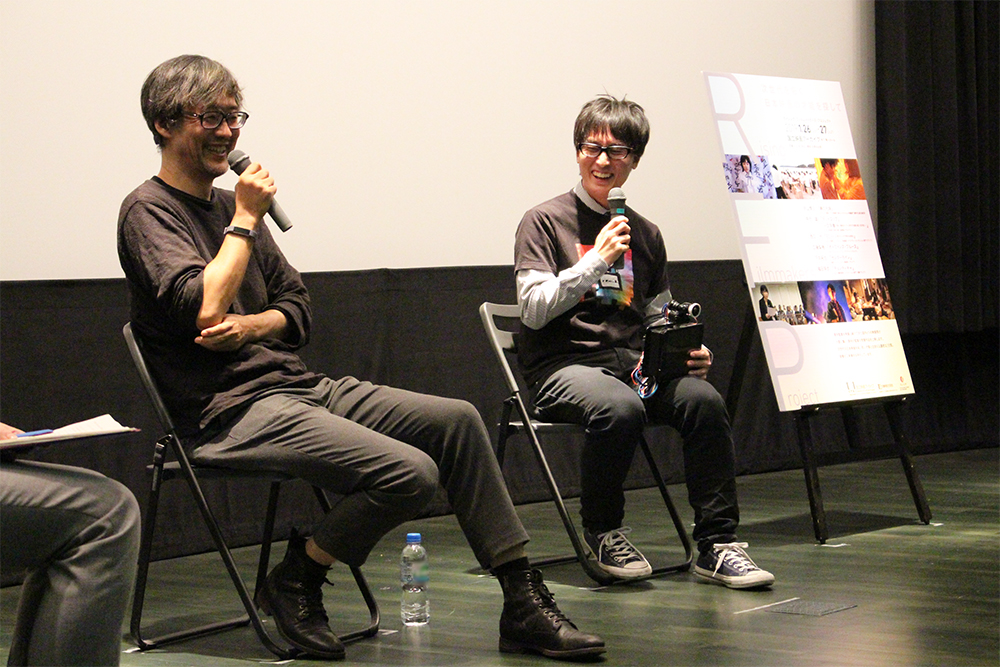

『センターライン』1/27(日)14:05-

下向拓生監督×山崎貴さん(映画監督)

『チョンティチャ』1/27(日)16:50-

福田芽衣監督×行定勲さん(映画監督)

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―映画監督を志したきっかけと、白石さんとどのようなご縁があったのかを教えてください。

片山:監督の片山慎三といいます。今日は来ていただいてありがとうございます。中学生の頃からずっと映画監督になりたいと思っていて、20歳ぐらいのときに、当時は高田馬場にあった映像塾というところで1年間映画を学びました。色々と自主映画を撮っていたんですが、自分の才能のなさにちょっと打ちひしがれて、プロの世界で助監督として現場に付かせていただいていました。でも何年かやっていると欲も出てきて、監督をやりたいなと思った。それで、自分のお金を貯めて、この映画を1年間かけて製作しました。

白石さんも映像塾の卒業生で、もう現場でご活躍されているということを知っていました。行定勲さんが監督された、NHKの「朗読紀行 にっぽんの名作『井上靖 猟銃』」というドラマシリーズの中の40分ぐらいの短編があるんですが、白石さんがチーフ助監督をしていたその現場で、サード助監督としてご一緒させていただいたという経緯があります。

―白石さん、『岬の兄妹』をご覧になった印象や、気になった点をお聞かせいただけますか?

白石:事前にDVDを送ってもらって観ていたんですが、今日、どうしてもスクリーンで観たかったんです。家のテレビでDVDを観たのとはやっぱり印象が全然違いました。トーク前の打ち合わせで「席から登壇してください」と言われたんですが、ちょっと居たたまれないというか、結構“来る”ものがあって、ロビーに出るぐらい、いい作品でしたね。演出にすごく力があって、光の演出、音の設計と、ほぼノーミスで良かったです。あとは、この1本の映画の間、松浦祐也をずっと見ていられる幸せ。それから、知的障害のある、本当に俳優冥利に尽きる役を演じた和田光沙さんの肉体性を、遺憾なく切り取れている感じですね。

気になった点で言うと、ストーリーラインは、誰しも一度はどこかで見たことがある話の流れで、「多分こうなっていくんだろうな」というところから大きく逸脱しないんですが、それは別に悪いことではありません。相当力がないと、その中でこれだけ見せ切れないので、それはすごく良いことだと思うんです。例えば、社会や行政がこういう主人公を置き去りにしていく・切り捨てていくという『わたしは、ダニエル・ブレイク』(2016年、監督:ケン・ローチ)みたいな描写は、主人公が働いていた工場の、岩谷健司さんが演じている役の世界だけですよね。あとは友人の警察官。でも彼は「切り捨てている」という感じじゃないから、やっぱりあの工場が、多分、(本作で描かれている「社会」の)全てだと思うんですけど。行政の描写というのは、脚本段階で入れようとしたのか、していなかったのかは、唯一、気になったところですかね。

―例えば、生活保護を取っている描写を入れるということは考えましたか?

片山:最初は入れようと思いました。例えば、役人が家に来るシーンを考えてはいたんですけど、そうするとそっちに話が流れていっちゃうかなと。割と稀なケースとしてこういうケースが実際にあるというのは知っているんですが、「今の福祉に物申す」というか、社会風刺的なところを入れないで、より普遍的な、ある種寓話のような感じで映画を描いた方がいいんじゃないかなと思ったんです。時代性は敢えて外したかったんです。

白石:行政を描かないということは、はなから、「日本の現状がそうだよね」というところがベースになっているのかなと思いながら見ていました。気になりはしたけど、入れないというのも選択肢の一つとして、別にミステイクではないなとは思っていたので、聞いてみたかったんですよ。

―その他に、気になられた部分はありますか?

白石:これは演出の技術的な話ですが、片山監督の力強さの一つの源が、シーンごとの役者のファーストポジションの位置にすごくセンスがあるというところなんですよ。そこからの動線の奥行きの使い方とか横の広がり方で、和田さんの動きがものすごくアクセントになっているんですね。ファーストポジションと動線の作り方がこれだけ見事に作れていれば、多分どんなジャンルでも対応できるなと思うんです。あの動き自体は、やっぱりある程度意識しているんですか?「こっちでしゃべっているときに、和田さんが1回こっちに行って」とか。

片山:ある程度指示しています。例えば、団地のシーン(最初に2人でいて、奥に妊婦さんがいて、和田さんは最初は手前にいたけど、おなかの大きい妊婦さんが気になって奥に行く、という動き)は、実際に指定しています。

白石:多分この映画の美しさの源は、俳優というか、登場人物のポジションに由来するところが実は大きいんじゃないかなと思っています。ポジションというのは、単にロケ場所がこうだからこう、ということだけでなく、撮影する瞬間に日の光がどちらにあって、部屋に入ったときに窓がどちらにあって、光をどうやったら背負えて、こっちに行ったら暗くなって、ということの計算が、片山監督には自然と身に付いているんだろうな。無理して作っている感じがしないのが、やっぱり素晴らしいなと、僕は本当に感心しました。

あと、こういう自主映画の体制でやっていくと、「すごく面倒くさいシーン・面倒くさいカットをいかに作れるか」だと思うんですよね。世の中には、その面倒くさいカットをかっこいいだの何だのと言って、これ見よがしにやる人も結構いるんですが、それが(本作では)自然にある。まずはやっぱり、誰しもが思い付く、うんこバトルのシーンですね。あれは素晴らしい。どうやって撮るんだろうなと思いました。あれは、何で思い付いたんですか?

片山:足が悪い人がああいう状況になって、どういうふうにすれば逃れられるかというのを考えたら、あそこにたどり着きました。「もう、うんこしかない」って。

白石:しかもそれが中学生というのが本当に素晴らしいですよね。中学生より彼らが下だったんだというのが、すごくいい見せ方だし、そこにうんこを投げ付けるというのも良かった。あとは、セックスしていたら人が入れ替わっているというのも、やっぱりアイデアがないとチャレンジしないかなと思います。

片山:カメラがフレームから外れてから人物が入れ替わったり。撮る前からすごく計算して考えて、8時間ぐらいかけて撮影しました。

白石:ああいうカットって、助監督をやっていないと思い付かないカットなんですよ。色々なことを経験していないと、どこまでできる・できないとか、こうやったらこうなるから、その間にこうやって、というのは、監督主導で考えないと、絶対に技術チームはああいう提案をしてくれない。ああいうことにチャレンジできるのは、やっぱりすごい。8時間、ですね。自主映画だからそういうぜいたくな時間の使い方もできるけど、商業映画になると、それを「はい、30分でやってください」ということになったりするので、そういう中で、どれだけ限られた貧しい日本の商業映画の中で、今後爪痕を残していけるかが、チャンスのつかみ方の一つかなとは思います。

―片山監督ご自身で、「助監督経験が生きたな」と思われる場面はありますか?

片山:場面もそうですけど、全体的にやれることとやれないことが大体分かるというか、スタッフも、極力少ないスタッフでやっていたんですけど、「この人とこの人だったら少人数でもできるかな」というようなことが、なんとなく分かります。助監督をやっていないと、お金の計算とかもなかなかできないですし。(助監督をやっていたから)なんとなくバランスが(自然と)分かってしまいますね。

白石:こういう映画が多くの人に見られないと。この作品は、今村昌平や、ATGや、日活ロマンポルノや、日本の偉大な先人たちが「お金がなくても絶対こういうことをやりたい」という中でやってきた系譜にある映画だと思います。今では当たり前に作れなくなっている映画に出会えるのはすごく嬉しかった。特に、俳優たちがこういう作品で報われていかないと、日本の映画の未来はないかなと本当に思います。(今の)日本の女優さんは、ロングの髪をショートカットにしたら、「体当たりの演技」と新聞に書かれたりしているから、マスコミはこの作品にどういう表現を使うのかなと思うんですね。

劇場公開したら、片山監督にまた何かオファーが来るんじゃないかなと思いますね。日本のプロデューサーは、何かオファーをするときは、こういうエッジの効いた監督にお願いしたいという思いが非常に強いので、多分、メジャーというか商業映画の中でも、片山監督はポジションを見つけていけるんじゃないかなと思いますね。

―片山監督は、今後もやはり映画監督を続けていきたいですか?

片山:はい、そうですね。できるだけ、(機会が)許す限り、オリジナルの作品を撮りたいです。

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―自己紹介も兼ねて、この作品を撮るに至る経緯をお話しいただけますか?

中元:初めまして、中元と申します。今日はこんなに大勢の方にご来場いただき、ありがとうございます。僕は子どもの頃から映画が好きだったんですが、一度サラリーマンになって、WEBデザイナーを4年間やっていました。ただ、映画はずっと好きだったので、監督になってみたいなと思って、(仕事を辞めて)東京の3年制の専門学校に入学して「3年経って無理だったら諦めるか」という気持ちで通い始めました。『デッドコップ』は1年生の時に撮ったもので、「一文字拳」が2年生の時に撮ったものです。

―「Rising Filmmakers Project」では、アドバイスを頂きたいと思っている映画人の方にお越しいただいています。中元監督、下村さんのアクションは前からお好きだったんですか?

中元:そうです。Twitterでもずっとフォローしていて、アクション監督といえば下村さんで。「1回お会いしたいな」という、ただのファンとしての気持ちで。

―下村さんは、監督もされながら、アクション監督としてご活躍をされています。アクション監督がどういうお仕事なのか、ご紹介いただけますか?

下村:こんにちは。下村勇二と申します。(アクション監督の仕事は)簡単にいうと、映画・ドラマ等のアクションシーン全般の演出です。ただアクションだけではなく、キャラクター設定やシチュエーションがありますので、アクションシーンのドラマの構成もします。僕たちの場合は、ビデオコンテといって、スタントマンに演技をしてもらって、カット割りからアングル、カメラワークまでそのシーンを全て撮るんです。プリビズ(Pre-Vis, Pre-Visualization)ですね。もともと僕も自主映画をやっていたので、そのノリでずっと撮っている感じなんですよ。ビデオコンテを作って、それを基に他のスタッフと打ち合わせをして、役者さんにアクショントレーニングをしてもらい、本番に入って編集まで携わるのが(アクション監督の)仕事の流れです。

もともと、中元監督はどういったジャンルの映画がお好きなんですか? 作品を見ていると、時代設定が少し古いというか、(小道具の)ウォークマンやテレビデオ、衣装だったり、音楽だったり、70・80年代の映画へのオマージュというか、(そのころの映画が)好きなのかなと感じるんですけど。

中元:僕は91年生まれで、子どもの頃に金曜ロードショーで、80、90年代の映画がテレビ放送されていた世代です。当時は映画館に行くお金がなかったので、ずっとテレビで録画したのを見ていました。

ジャンルは割と、洋画が好きです。『ターミネーター』(1984年、監督:ジェームズ・キャメロン)や、アクション映画というか、カンフー映画だったら『酔拳2』(1992年、監督:ラウ・カーリョン)とか。ブルース・リーも大好きです。そういう映画がずっと好きで、自分で撮るのもそういう映画でした。特撮も好きなので、『電人ザボーガー』(2010年、監督:井口昇)という作品をそのままパロディーにしたり。そういうふうに、自分の好きなもののごった煮で撮ったんです。そういう年代の映画に憧れていたので、自分なりに再現……ではないですが、それを目指して撮ったという感じですね。

下村:僕ももともとアクションはやっていたんですが、それ以前に映画が好きで、『スター・ウォーズ』(1977年、監督:ジョージ・ルーカス)から入りました。中元監督が言われたように、昔はテレビで毎日映画を放送していたんですよね。テレビで映画を見て育った世代でもあるので、やっぱり(中元監督の作品を)見ていて、何というか、僕の好みにすごく合うんですよね。

中元:ありがとうございます。嬉しいです。

―下村さんは、アクション監督として本作のアクションをどうご覧になりましたか?

下村:クオリティーが高いなと思いましたね。プロとしてはいろいろ(気になるところは)ありますけど。本当に好きなことをこのまま突き進んでやってもらったら、もっともっとクオリティーの高いものができていくのかなと思いました。

―アクションについて、今後に向けてのアドバイスはありますか?

下村:細かいところですが、せっかくアクションの中にドラマがあるので、感情が盛り上がるための、その前のカット割りというか見せ方にもう少し細かい描写があると、後半につながってきて、さらにぐっと熱くなれるのかなと感じました。動きの説明はされているんですが、感情の説明のカットが足りない気がするんですね。

中元:分かりました。ありがとうございます。

下村:でも、(全体として)素晴らしいと思いました。本当に足に火をつけたりしているじゃないですか。

―プロの現場で、足に火をつける場合は、どんな安全策をとるんですか?

下村:ファイヤージェルや、耐熱スーツなどの安全対策をとります。(中元監督の)この作品は、どうしていたのかなと思っていました。

中元:普段より多めにズボンを履いて、下にいっぱい着ているだけです。

下村:じゃあ、熱かったらすぐ消火する?

中元:すぐ、カットです。バアッと消して、それでもう一回付けて、「用意、スタート」という感じです。途方もないぐらい、時間がかかりました。

下村:素晴らしい。多分、ワンカット撮ったら消して、またワンカット撮ったら消して、という感じですよね。

中元:そうなんですよ。NGだったらもう一回やる。どんどんジーパンが焦げてなくなってくるから、替えを用意する。そういう感じでした。

―映画をつくっている最中に、中元監督が悩まれたり苦労されたりしたのはどういうところですか?

中元:アクションをやる上でずっと難しいと感じていて、今回もあまりうまくいってないと思っていることが、場所をうまくつくるということです。<立体的に場所をうまく使ってやるアクション>というのが全然思い付かなくて。学校の空いている教室で練習する、というようなことばかりだったので、だだっ広いところで動くということしか考えられなかった。技術もそうですけど、そこまで考える力がなかったので、そこが大変でした。

下村:河原の近くに、雑物というか、ドラム缶なんかがありましたし、あれを利用したり、バイクを使ったりもできますよね。バイクはご自分のですか。

中元:はい。僕のです。

下村:せっかくあそこにバイクがあるんだから、バイクに乗って、あの狭い中で動きを出すとか、バイクをパパッとよけるとか。バイクに火を付けてしまってもいいし。

中元:廃車になりますよ。

下村:自分のだから、いいじゃないか(笑)。それぐらいやると、またエスカレートしてくると思いますよ。あとは、対峙してのアクションが多いので、逃げ回って背後に回り込んで、相手がまた追い掛けるといった、ジグザグの動きというか、そういうのが入ると、自然と周りのいろんな環境物を利用したアクションになると思うんですよ。

―自主映画だとなかなか好きな場所では撮れず、河原のような場所に行きつくのでしょうか?

中元:そうですね。あんまり人が来なくて、怒られないような所で撮るしかないです。

下村:僕も、20年以上前は自主映画ばかり撮っていたんですよ。アクションしか撮っていませんでしたが、その時は、(ロケ地は)近所の公園ですよね。ありとあらゆる公園の遊具を使って、どんなアクションができるかを考えていました。周りに子どもたちがいても、無視ですよ(笑)。本当に場所がなかったので、公園でやるしかなかった。

中元:それと、武器を使ったアクションを、あまり思い付かないんです。ジャッキー・チェンが好きなので素手での戦いになっているんですけど。ガンアクションや、ナイフでも何でも、武器が出たときの動きを、下村さんはどう考えられるんですか?

下村:アクション監督になる前に、僕はずっとスタントマンをやっていたんですよ。やっぱりアクション映画ではいろんな技術が求められるので、専門的とまではいかなくても、いろんな格闘技・武術、武器関係は、一応学んでいましたね。今はアクション監督をやっているので、自分も学びながら専門の方にも来てもらって、一緒にやったりしていますね。

中元:もうひとつお聞きしたいんですが、下村さんは、どうやってアクション監督になれたんですか?

下村:中元監督もやっていれば、なれるよ。今回の作品を見させてもらった印象だと、そのうち求められる人間になれると思います。そうなってくると、出会う人たちによって自然と、自分の好きな道に行けるのかな、と思いました。

中元:ありがとうございます。僕は、今はまだ学生なので、映画制作の場で活躍されている方を見ると「どうやったら(プロに)なれるんだろう」と思うんです。

下村:でも正直なところ、まだプロにならないで自主映画を撮ってもらいたい。(中元監督の自主映画作品を)まだ見たい。やっぱり、自分の好きなものを、もう少し突き詰めてもらいたいかな。プロになったらプロになったで、やりたいことができることもあるけど、やりたいことができないことも多くなってくるんですよ。今は好きなものをどんどんやってもらって、もう少し作品の中に、個性というか作家性が見えてくるといいですね。だからまだプロにならないで、撮り続けて。

―中元監督は監督を目指したいですか、それともアクション監督を目指したいですか?

中元:監督ですね。話を考えるのがすごく好きなので、監督としてこれからも頑張っていきたいです。実は、プロというほどではないですが、商業映画の話も来ていて。すごく低予算なので、どうなるかは分からないんですけど、チャレンジしてみようかなと思っています。この先、どうなるか全く分からなくて不安ばかりですが、下村さんに今日お会いできて「頑張ろう」という気になれたことの意味は大きかったです。

下村:それ、アクションはあるの? あるんだったら呼んでね。手伝いにいくから。

中元:本当ですか。お願いします!

2019年1月26日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―『ED あるいは(君がもたらす予期せぬ勃起)』を撮るまでの経歴・経緯を教えてください。

西口:大阪芸術大学出身で、卒業制作で監督をしたいなと思って撮りました。大学では最初は撮影をしていて、フィルム撮影が楽しいと思っていたんですが、その途中で監督もしたくなったんです。それで、卒業制作で初監督をしました。

―向井康介さんも大阪芸大のご出身でいらっしゃいますが、この作品をご覧になった印象はどうでしたか?

向井:面白かったですよ。理屈っぽくもなくて、「大阪芸大の色というのはあるのかな」と思いながら見ていたんですけど、多分そんなものはなくて、きっと西口さんの個性なんでしょうね。教室の表現の仕方とか、「おお、海でやるんだ」と、なかなか面白かったな。初期の森田芳光監督の映画を見ているみたいでした。(この企画の)チラシを見たときは「ちょっと難しい映画なのかな」と思ったんですよ。でも、全然そんなことはなかったから安心しました(笑)。(僕が)好きな映画でよかった。

―西口監督、海辺の教室のシーンにはどういう狙いがあったんでしょうか?

西口:僕の中ですみれちゃんというヒロインの子に「海の女」みたいなイメージがあって、(主人公との)出会いの場として、海に学校の教室があるというのがイメージとして浮かんでいたので、そのまま海に撮りに行きました。

向井:あのシーンは、割と現実と違う空間として作っていますよね。すみれちゃんの家も、家具も何もないのに、それが成立しちゃっていて「狙っているのかな」「うまいな」と。予算がないのをうまく処理しているなと思ったんです。

―この作品を撮る上で、悩まれたり苦労されたりしたところはありますか?

西口:常に全部悩んだというか……。初監督ということもあって、脚本に書いていることが頭の中でどんどん変わっていくのを、スタッフに伝えていなくても「きっと分かっているやろ」と勝手に解釈してしまって、「こう撮るよ」と言ったときに、「聞いてないですよ」って返されるようなことが多くて、「申し訳ないな」と思うことがありました。

―向井さんも、同じ大阪芸大の卒業制作の『どんてん生活』(1999年、監督:山下敦弘、脚本:向井康介・山下敦弘)で、西口監督と同じゆうばり国際ファンタスティック映画祭ファンタスティック・オフシアター・コンペティション部門を2000年に受賞されましたね。その頃から向井さんは、山下さんと組まれていますが、脚本はどのように書かれているのですか?

向井:当時はお互いにアイデアを出し合って、一緒に書いていました。最初は僕たちのどちらかが書いたメモがあって、そのメモを基に、例えば、山下くんがA、僕がBという人物になってやりとりをする。それで、ちょっと面白いやりとりになったら、それを書き起こしていくというやり方でしたね。

―向井さんの時代、大阪芸大は撮影の近藤龍人さん(代表作に『万引き家族』[2018年、監督:是枝裕和]など)や俳優の山本浩司さん(主演作に『断食芸人』[2016年、監督:足立正生]など)も在籍していた、ゴールデンエージでしたね。

向井:いや、そんなことないですけどね。今、映画や芸術系の大学の(映画の)作り方がどうなっているのか分からないですけど、当時の大阪芸大の映画コースでは、課題や卒業制作は、原則として16mmフィルムで完成させなきゃいけなかったんです。だから、(制作費は)100~200万円かかるわけですよ。それをどう工面しようかというと、やっぱりいろんな人を巻き込まないといけなかった。1人じゃ撮れなかったんですよね。それで、必然的に人数が増えていって、カメラ、フィルムの装填がうまい人、機材を扱える人、と分担ができていったんです。今の作り方と、またちょっと違うんでしょうけど。今はどうなの?

西口:今はもうデジタルで、フィルムを使っているのは2回生までですね。

向井:でも、(フィルム撮影を)やることはやるんだね。

―デジタルになると、ある程度小規模でも成立してしまうので、多くのスタッフを巻き込むことはなくなるのでしょうか?

西口:でも、エキストラは、やっぱりいないと無理ですね。

向井:そうだよね。結構苦労していそうだな、と感じましたけどね。間に立ってくれる人はいたの?

西口:そんなにいなくて、仕方なしに大学のLINEグループに、一人一人勝手に追加して、「来てください」とLINEを送りました。

向井:今風やね。

―向井さんは、西口監督の脚本に気になった点やアドバイスはありますか?

向井:この映画では、演出と脚本が同じ目線にあって、喧嘩していないと思いました。冒頭の男の子2人の演出、特に眼鏡の子のセリフ回し。ああいうセリフを多少コミカルに言っている感じが、「多分(この映画は)こういう世界なんだな」と、それを受け入れられて、あのセリフ回しはスッといけました。

僕は、(主人公とすみれが話す)海辺のシーンがすごく好きで、あそこは一つの大きなシークエンスだったと思うんです。女の子を追っ掛けていって、「君は濡れてるんじゃないか」と言う。「何だよ、これ」って、悔しいけど笑った。見ていて面白かったんですよね。また、彼が「たつ」ということ、勃起の「たつ」と自分でちゃんと「立つ」という関係を、うまくやっていたと思うんですよね。それも見ていて気持ちよかったです。

ただ、ラストシーンは、主人公のセリフが、すみれちゃんの一言「私も今…濡れてるわ」を言わせようとするセリフだったのがね、一観客として「もうちょっと工夫できたかな」という感じはあったな。

あと、主人公とお母さんのやりとりが、「もうちょっと何かできなかったのかな」とは思っていました。「裸見せてください」まではいいんですけど、その前のやりとりが母・息子というよりは姉・弟みたいに見えちゃって。

―脚本の構成は、割とシンプルでオーソドックスではありますね。

向井:こういう映画は、王道でちゃんと見せるのか、それとも、それをやりすぎてベタに見えてだめになっちゃうのか、結構難しいと思うんですよね。そういう<まっすぐ見せる>というのは、変に奇をてらうよりも難しい。それがこの「ED」では、割と王道というか、真っすぐ見られるのはなぜだろうと思いながら見ていたんですよね。分からなくて、今も考えているんですけど。そのさじ加減が、すごくよかったと僕は思ったんですよね。さっき言った、セリフ回しのことにもつながるのかもしれない。まあ、不潔じゃないということですよね。不潔じゃなく、あざとくなく見えた。

―ベースの構成はしっかりしていますよね。悩みを抱えて、それを解決するまでの話ですから。

向井:あと、女の子が帰ってきて出ていくという、その一時期という設定ですよね。そこがうまくいっているんだろうなと思ったんですよね。

―西口監督は、構成は王道でいくと決めていたんですか?

西口:そうですね。僕は普通の恋愛というか、青春を描きたかったんです。一応ゆうばりの審査を通ったんですけど、あまりファンタスティックなことをやったつもりもなく、普通の恋愛を真面目に描いたつもりの作品ですね。

―『どんてん生活』で賞を取った山下さんは商業監督としてベテランの域に入りつつありますが、その要因について、向井さんは何か思いつくところはありますか?

向井:僕たちが卒業制作で『どんてん生活』を撮って、ゆうばりのオフシアター部門で賞を頂いて、運よく、その頃に東京国際映像文化振興会というところから助成金を頂いて、それで『ばかのハコ船』(2002年、監督:山下敦弘、脚本:向井康介・山下敦弘)を作りました。文化庁からも含めて、計2000万円で撮れたんですよ。そういう運もあったんですけどね。

―ゆうばりで賞を取っていたことが、資金を獲得する上での判断基準としてプラスに働いたんですか?

向井:それもあったと思いますね。当時はそういう基金があって、毎年1人選ばれたんです。山下くんがその中に選んでもらえた。でも、その頃は映画監督として、仕事として自立して、という感じではなく、まだまだアマチュアの人間でした。仕事になったのは、それから5年ぐらいしてからですよね。でも、(西口監督も)そうやって作り続けて、商業的な(作品の)話がくれば、どんなに小さくても、積極的にジャンルを問わず撮っていったほうがいいかなとは思いますけどね。

―偏るのではなく、ということですか?

向井:いろんな生き方があると思うんですよね。それこそ、オリジナルしか作らないというスタンスでやっている監督ももちろんいらっしゃいますし、そうじゃなく、いろんなジャンルの話が来る中で、自分の作家性を出していこうという、いわゆる商業監督という(路線の)人もいますしね。どっちに行くのか、正解はないですから。今は選択肢が昔よりも多いんじゃないですか、生き方としてね。

まずは「作りたい」という欲求が一番大切でしょう。今度は(西口監督に)長編に挑戦してもらいたいですよね。60分以上の作品を経験すると、また脚本のお話の立ち方も変わってくると思うんですよね。苦労がまた出てくると思うんですけど、頑張ってみてほしいですね。

―西口さんは今後、監督を目指されるんですか?

西口:一応、ゆうばりの賞金で50万円を頂けるので、それで「またどうにかならないかな」と思いながら自主制作で撮るしかないですよね。今ちょうど脚本を書いていて、90分ぐらいの作品になる予定です。とりあえず、今の話を聞いて頑張ろうと思いました。

向井:そう。90分、いいよね。映画は90分だよね。

西口:ありがとうございます。

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―自己紹介も兼ねて、『オーファンズ・ブルース』を撮るに至った経緯を教えてください。

工藤:監督の工藤梨穂と申します。今日は見に来てくださって本当にありがとうございました。この作品は、京都造形芸術大学の卒業制作です。私はもともと、卒業制作ではロードムービーを絶対にやりたいと思っていました。旅をする映画で、何を軸にしていくかということを考えたときに、記憶というモチーフを用いて、彼らを描いていくことにしました。

―深田晃司さん、作品をご覧になっていかがでしたか?

深田:初めまして、映画監督の深田晃司と申します。今日、初めて作品を拝見して、いくつか印象に残ったことがあります。まず、ぱっと見では、いわゆるジャンル映画的なドラマでもなく、見ていて分からないところが多い作品なんですが、例えば光や音に対する意識がすごく高いと感じました。だから、物語は分かりづらいけど、全然見ていられる。

特に光については、停電になって懐中電灯が出てくるシーンとか、窓から虹色の光が差しているとか、原初的な映画の喜びを感じるシーンが多かったです。その辺りをちゃんと意識して、手間暇をかけて、映画を作られているんだなと思うんです。光だけじゃなく、音も、周りで鳴っている工事の音だったり、今どき久しぶりに聞いたなと思ったテープの巻き戻しの音だったり、そういうシンプルな音の面白味をちゃんと意識して作られていました。

物語に関しては、非常に不思議な話で、ふんわりしているというか、気が付いたら人がどんどん増えていって、家にもたくさん人がいるし、その関係性があんまりよく分からない。過去に何があったのか(初めは)見えないんですけど、(主人公の)エマは記憶がどんどんなくなってしまう女の子という設定だから、エマの見ている世界を、そのままスクリーンに置き換えると、こんな感じなのかもな、という不思議な感覚を味わいながら見ていました。

工藤:ぴあフィルムフェスティバルから始まって、いろいろな映画祭で上映させていただいて、やっぱり「分かりづらい」という感想はいただきました。反省する点ではあるんですけど、なぜあまり説明的じゃないかというと、ちょっとサスペンス的要素を含みたかったからなんです。ペンションの女主人がジャブジャブ(食器を)洗っているシーンのように、ちょっと怖いシーンを入れたりとか。

深田:あのシーン、すごく音が大きかったですよね。「水をジャブジャブしているだけの音が、こんなに大きいのか」と思うくらい。廊下のシーンではそんなに聞こえていなかったりするけど、(エマが)覗いたらいきなり大きくなる。

工藤:『淵に立つ』(2016年、監督:深田晃司)の中で、奥さんが8年後に手を執拗に洗っているところがありますよね。あのシーンが、「めちゃくちゃ怖いな」と思って、参考にさせていただきました。なぜそうなっているのかを、皆さんの想像で構築してほしかったというか。

深田:ありがとうございます。でも、こういう話は難しいですよね。やっぱり映画は、見る人との想像力の綱引きだと思います。(観客に)想像させて、ちょっとそれを裏切っていったり、(観客の)想像どおりにさせて「気持ちいいな」と思わせて、裏切って、「こう来たか」と思わせたり、ということをうまくやりながら、作っていく。万人に受けやすい娯楽映画・ジャンル映画なんかはある程度そこら辺も分かりやすく、観客の想像力の振れ幅はあまり大きくないなかで気持ち良くさせていくようになっているんです。でも、比較的こういう物語だと、メーターをぎりぎりまで振り切ってみるようなものだから、ややもすると何が起きているのかさっぱり分からないという感じもあると思うんです。

ただ、これは勝手な僕の解釈なんですけど、さっき言ったみたいに、記憶をどんどんなくしてしまう女の子の世界観を描いているという想定で見ていたので、最後の、もう(登場人物が)ヤンなのかバンなのかもよく分からなくなっているけど、「まあいっか」というような展開は好きでしたね。

工藤:ありがとうございます。

深田:あと、音。さっき話していた、まるでエマの視線が耳になったかのような、(洗い物をするペンションの女主人が)いきなり視界に入ってきたら(洗い物の)音が大きくなるという感じも面白かったです。不思議な音の使い方が、他にも幾つかあったような気がしていて。

前半、カメラが外からペンションのリビングを撮っているんですけど、登場人物がみんな部屋の中にいるんですね。普通に考えたら、カメラが外にあるから、そこで虫の音が大きく聞こえて、中のセリフは聞こえないってなると思うんですけど、エマが中から窓を開けたら虫の音が大きくなる、というところがあった気がします。だから、カメラは外にあるんだけど、音を聞いている主体は中の登場人物というような、不思議な音の使い方があった。僕が間違えていたら、ごめんなさい。そういう不思議なショットもあって、さっきの手間暇かけた光の使い方といい、音といい、「妙」ですよね。

工藤:ペンションの外から捉えたシーンは、彼らを俯瞰的に見て、エマが(窓を)開けたことで、彼らにちょっと踏み入ることができるというか、そういう感じが伝わるように撮りたかったんです。だから、それ以前の音、バンが喋っている声も、一応録ってはあるんですけど、「そこはやめよう」と言って消して、彼女が(窓を)開けることで彼らに近寄れる、そういう意図で音を録りました。

あと、市場でエマがヤンに似た男とすれ違って振り向くその瞬間に、太鼓の音がドンドコ大きくなるというのは、録音技師が「こうしよう」と提案してくれて、私が「それいいね」と言って、ああいうふうにしました。あそこは自分でも結構好きなシーンなんですが、どうでしたか?

深田:そこでの音が印象的だったのはよく覚えています。でも、誰にぶつかったのかはよく分かっていなくて、「まあいいか」と思って、シーンを通り過ぎていました。ヤンは、映画の中で、最初にどこで出てくるんですか?

工藤:最初に出てくるのは、エマの夢ですね。

深田:あの一連の夢のシーンでやかんがピーッと鳴っていて、肌に指が近づいていくと、またそのピーッという音が大きくなるのも、いい演出だなと思いながら見ていました。そういう、やかんのピーにしても、(太鼓の)ドンドコにしても、音と光に(工藤監督が)意識的だから、それだけで映画というのは十分見られるんだなと再認識させられました。ちなみにこの作品のロケーションはどこなんですか?

工藤:7都道府県ぐらい行きました。関西圏は、京都を中心に大阪や神戸に行って、遠征だと、市場のシーンは四国で撮りました。最初、沖縄に行きたかったんですけど、予算的に(無理でした)。

深田:じゃあ、逆によくあんな沖縄っぽい雰囲気の画が撮れましたね。バンがアロハを着ているだけで、そう見えるのかもしれない。中国っぽい所もありましたよね。

工藤:はい。あそこは神戸の南京町で撮りました。

深田:そうなんだ。もうあそこら辺で、「一体、今ここはどこで、どういう世界なんだろう」と、まるで夢の世界というか、「記憶の断片みたいだな」と思いながら見ていたんです。そうか、あれは日本だったんですね。

工藤監督がロードムービーを作りたかったというのは、ちょっと意外でした。あまり移動している印象がないんですよね。むしろ密室劇、ではないですけど、ペンションにとどまってからの印象が強いです。その中でも、すごく閉じた人間性・関係性の中での秘密と、それがどんどん明らかになるという……。そんなに「明らかになる」という感じでもなかったですけど。だから、あまり「ロードムービー」という印象はなく、むしろ、そうじゃないものを撮りたかったのかなと思っていたんです。

あと、名前の命名が、バンとかエマとか、あまり日本っぽくないですよね。これも無国籍な雰囲気になっている理由の一つだと思うんですが、名前は、日本という雰囲気ではない感じにしたかったんですか?

工藤:そうですね。「バン」は、フランス語で「風(vent)」という意味があるんです。この作品の登場人物の着想が、フランス語から来ているんです。フランス語では、名詞に女性名詞・男性名詞があって、風は男、海は女、夏は男、というようになっていて。エマは、海を背負っているというか、海から派生した人物で、その名残でバンという名前を彼に当てはめたんです。「エマ」は、好きな映画の主人公から取りました。『アデル、ブルーは熱い色』(2013年、監督:アブデラティフ・ケシシュ)の、レア・セドゥが演じた役です。今回は、あまり日本的な名前にはしないでおこうかなと思って。

―工藤監督から、深田さんに聞いてみたいことはありますか?

工藤:この映画は、割と衣装にこだわったんです。『淵に立つ』でも、赤い服がすごく印象的で、白いつなぎを脱いだら赤いシャツが見えるというシーンが「本当に素晴らしいな」と感動したので、(本作でも)ああいう、色に対する演出をしたかったんです。例えば、バンの彼女のユリは、エマとけんかするまでは、一切、寒色系の色を着ないんですが、彼女とけんかするときには青い服を着る。(それに対して)エマはずっと寒色系の色を着ている。そういう演出をしたんですが、いかがでしたか?

深田:印象的だなと思っていました。すごくいろいろ考えて、選んで配色しているんだろうな、と。緑や海の青さにしても、そこに立っている人物の衣装も。寒色についての、そういう(物語上の)流れというのは、お客さんはそこまで意識しないで無意識に感じればいいと思うんですが、それでも、衣装の色もだいぶ意識して選ばれているんだろうなと見ながら思っていました。

衣装に関して言うと、『淵に立つ』でも、浅野忠信さんが赤い服を着ているんです。浅野さんは前半だけ出てきて、後半はいなくなってしまう役なので、赤い色で印象付けるとか、後半、浅野さんがいなくなっても、赤い色が画面にあるだけで、多分観客は思い出してくれるだろうという狙いで、一番印象的な場面でバッと赤い服を見せるという演出をしました。

僕は、衣装の色によって何かが変わっていくというのは好きです。ただ、バランスが難しいんですよね。いわゆるナチュラリズムみたいな観点からすると、色の演出というのは、ある意味ではものすごく作り手の作為が見える部分なので、やりようによっては浮いてしまったりもする。そこのバランスを取るのが、いつも難しいなと思いながらやっています。

―工藤監督は商業監督が将来の目標ですか? 自主制作で作っていくのか、あるいは、助監督をやってみるのか、いろいろ方向はあると思いますが、具体的な考えはございますか。

工藤:監督にはなりたいなと思っています。作りたい作品がある限りは、監督を目指したいです。監督になったから助監督はしないとか、そういうことではなくて、どっちも並行してできたらいいなという気持ちはあります。私は、友達の監督作品とかで助監督もやっているんですけれど、(並行して)自分の作品を作っていけたらいいなと思います。

―深田さん、アドバイスなどありましたら、お願いします。

深田:よく若い監督さんに、声を大にして言いたくなることがあります。もし、いわゆるプログラムピクチャー的な職人監督といった方向ではなく、自分の作りたいもの・自分のやりたい企画をこつこつ撮っていきたいと思われるのであれば、例え1作目は仲間と一緒に作った卒業制作だとしても、それをずっとやっていると続かなくなってくると思うんですね。日本は、労働環境への意識がユルいので続けようと思えば続けられてしまう社会なんですけど、やっぱり自分のやりたい企画を実現させるために、どうやってお金を集めていくか、そういったことも主体的に考えられたほうが、むしろ長く楽しく自分の作りたい映画を作れるようになっていくと思います。日本の映画学校は、お金のことを全然教えてくれないという問題があるので、ぜひ考えてみてください。

工藤:ありがとうございます。

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―自己紹介も兼ねて、『センターライン』を作るまでの経緯をお話しいただけますか?

下向:本日はご来場いただきましてありがとうございます。『センターライン』の監督の下向拓生と申します。あと、ここ(膝の上を指す)にいますのは、劇中で芝居をしてくれたAIのMACO2といいます。

私は今、長野県松本市で会社員をやっていますが、大学の頃から映画を製作していまして、会社員をやりながら映画を作りたいなと思っていたんです。私は普通の商業映画が好きで、刑事ドラマとかSFものも大好きなので、インディーズ映画ではあまりないかもしれないですが、そういう映画を目指して作りました。

―アドバイスをいただきたい映画人の方を下向監督にお聞きしたところ、山崎貴さんと伺いました。山崎さん、この作品ご覧になった印象をお願いします。

山崎:インディーズなのに、ちゃんとしたエンターテインメントを作ろうとしている姿勢がすごいなと思いました。インディーズでは割とみんな観念的になっていくというか、「インディーズはこういうもの」という映画を作りがちなんですけど、僕はこういう映画を作る人はすごく好きなので、ちゃんと立ち向かっているなというのは良かったです。AIという、今、非常に興味深い題材を扱いながら、その問題に切り込んでいるところが「なかなかやるな」と思いました。

MACO2は、(『寄生獣』[2014年、監督:山崎貴]のキャラクターの)ミギーに似ていますね。ミギーは、結構なお金をかけて作ったんですけど、MACO2は、ラジコンだけでできているんですね。でも、シンプルな構造を使いながら、ちゃんとAIはAIに見えてくるし、(AIを登場させるということから)逃げない。普通インディーズで作ろうと思うと、路上掃除ロボットとか、そういうものはどうしても避けてしまうじゃないですか。でも、そういうものもちゃんと見せようとしている努力に、非常に好感が持てました。MACO2は遠隔操作で動いて、サーボモーター2個だもんな。安上がりだね。

下向:どこまで可動部を削減していって感情表現できるかというチャレンジでもありました。

山崎:それが、すごくできているところが腹立たしいですね(笑)。台詞もワントーンというかドライなトーンで、動きもこれだけじゃないですか。なのに、最後には(MACO2が)すごくかわいそうになってしまう。「おまえ、感情があったんだな」というところにたどり着くのが、この映画の素晴らしいところじゃないでしょうかね。

―近未来を描くことは大変でしたか?

下向:コンセプトとしては、いわゆる皆さんのイメージにある「車が空を飛ぶ」とか「高層ビルが立ち上がって」という近未来よりは、割と現実に即した「今から10年後」を目指したんです。その意図は、法廷に(MACO2のような)物理形状のものが立つというのが絵面(えづら)的にショッキングで信じにくいところだと思うので、そういう画とバランスを取るために、他の描写はなるべくリアルにしようと考えていました。

山崎:「地続きの未来感」が良かったですよね。どうしても自分たちと関係ない未来を描いてしまいがちなんですけど、もしかしたら3~4年後かもしれないぐらいの未来を描いているのが面白かったです。

AIに感情がある・芽生えるかどうかということが争点になっているじゃないですか。面白い試みをしているなと思いつつ、何で(主人公が)検事だったんだろうというのはいまだに疑問なんです。普通の「バディもの」として作るとしたら、やる気のない新米弁護士がAIとの関わりの中で何かに目覚めていって、AIを何とか守ろうとして、でも守れないことの挫折感や、AIとの別れがあって……っていう話になってくるんでしょうけど、(主人公が)検事なので、複雑なんですよね。裁かなきゃいけない人間なんだけど、AIとのバディ(としての友情)が芽生えていくというところについて、ちょっと聞きたいです。

下向:『寄生獣』もそうだったと思うんですけど、「バディもの」のセオリーに「最後は別れが来る」ということがあると思うんですよね。それをどうしようと考えた結果、検察官と被告人という立場にしたんです。

山崎:よく、AIものはシンギュラリティ(AIが人類の知能を超える転換点)というような、壮大な話に向かっていくじゃないですか。(それに対して本作は)このサイズ感、小さい話だったのが良かった。身近に感じるし、自分の半径5メートル以内の等身大の話で感情に訴えやすい。実は裏でものすごく巨大な陰謀が云々という話だと、ちょっと距離感が出てしまう。もちろんバジェット的にも合わないだろうし、絵空事になりかねない。でも、AIが感情を持っているのか、それを感情と呼んでいいのかという、非常に本質的な問題を巡る物語であるということで言えば、すごく大きな話でもありますよね。

AIものは、楽しそうですね。僕も「やってみたいな」とずっと思いつつ、考えているんですけど、こういう解決策もあるんだな。でも、やっぱり(主人公を)弁護士にしたほうが良かったんじゃないかな。確かに、強い結び付きができてしまったものを、あのような展開にしたかったのも分かるんですけどね。弁護士にしようとは思わなかった?

下向:思わなかったです。

山崎:そうか。弁護士でもう一回考え直してみたら、すごく泣けたんですよ。

下向:本当ですか。

山崎:うん。弁護士側も作ったほうがいいかもしれない。コンフリクトがある2人が、だんだん離れ難い関係になったときに、判断が下って引き離される。でも、確かに彼には感情があった。という物語は、すてきな気がするんですよね。でも、最後は(本作の通りに)やりたかったならしょうがない。監督の意思なので。でも、弁護士バージョンも、ありえたかもしれないなと思います。

あと、ラストにかけての(主人公の)感情も含めて、もう少し物語がシンプルになったほうがいいような気がしたんですよ。感情を(観客が)感情をどこに置いていいか分からないという感じが続くので。それがもしかしたら映画的な面白さなのかもしれないですが、僕はエンターテインメントをやるときには、割とシンプルな、非常に分かりやすい物語の作りをしたほうがいいと思っているんです。例えば『ミッドナイト・ラン』(1988年、監督:マーティン・ブレスト)だったら、刑事と会計士。そういうコンフリクトする2人の間に、どう友情が芽生えていくかという話が、バディものの醍醐味じゃないですか。それで、「分かりやすい2人」というと、「弁護士と、犯罪を犯したAI」な気がするんだよね。それは王道の話だけど、中に入っているブツが違う、今までにないものであることによって、すごくいい話ができる気がするので、そういうトライもあったかなと感じますね。

AIに感情があるということを主人公が信じていて、それでも……というほうが、ぐっときたかもしれない。

下向:一つだけ、言い訳になってしまうんですけど、ロケ地の問題もあったんです。弁護士と被告人は面会室で会いますが、ロケ地の手配が難しかった。逆に言うと、検察側だと執務室で面会することができて、執務室は、フィクション的に割と自由に、今回の映画のように倉庫みたいな所で展開できるので。そういう撮影の制約上の問題もありました。

―下向監督から、山崎さんに聞いておきたいことはありますか?

下向:弁護士側から(描いた方がよかった)ということは全く思っていなかったんですけど、エンタメとしてどこまで分かりやすくするかという点が悩んだところでした。もともと、『ソーシャル・ネットワーク』(2010年、監督:デヴィッド・フィンチャー)のような、ずっと台詞をまくしたてる映画を作ってみたいということが根本にあったんです。なので、(会話の)テンポが速くて、お客さんからも「ちょっとテンポが早すぎる」という感想も聞いたりして、コンセプトと分かりやすさのバランスが難しいなと思いました。先ほど、山崎さんからは「分かりやすくあるべき」というお話がありましたが、そういう「エンタメの作り方」について、もっとお聞きしたいです。

山崎:お客さんがどこに感情を置いておけばいいのかというのは、ずっと明確にしておく必要があると思うんです。もちろん、そこには少しのブレというか、映画的な複雑さも必要ですけど、感情曲線をきれいに整えておいたほうが、一般的な意味ではいいような気がするんですよね。

そういう意味で言うと、主人公の立ち位置がちょっと複雑すぎるかなと思う。またしつこく言うけど、検事なのに、彼とバディを組んでいくというのは、本当にどうしていいか分からないんですよ。助けてもらったりもしながら、(AIとの間に)友情みたいなものが芽生えて、AIに感情があることに彼女が一番気付いて、一番深いところまでたどり着いていく。でも、法廷では、断罪することにやる気が満々じゃないですか。

普通は、(AIに対する)感情が生まれてしまったら、あまり彼を断罪したくないですよね。そこのところで、彼女のお芝居自体が、ノリノリに見えちゃったんだよ(笑)。「彼に対して同情しているんだけど、やらなきゃいけない」というよりは、割と自分のプライドや立ち位置のほうが大事になっているように見えた。(今のラストだと)ちょっと(要点が)見えなくなっているかなという感じ。だから、どこかにナチュラルなラインを見いだしていかないといけないかなという気はしました。それは弁護士だったら、やりやすかったかも。

―下向監督は、会社員をされながら本作を作られたんですよね? どのように制作を進めていったのでしょうか。また、今後はどうしていきたいですか?

下向:仕事が終わって夜10時ぐらいに帰宅して、そこから脚本を書いたり、いろんな人とコミュニケーションするためにメールしたりという作業でしたね。半年ぐらいはずっとやっていました。撮影はゴールデンウイークだったので、⻑期的な休みは取りやすかったですね。

会社員を辞めて映画監督になるのはなかなか厳しいと思っているので、このままの路線で面白い映画が作れたらいいとは思います。ただ、希望としては、『センターライン』の原作権がハリウッドで売れて、そこで10年後に、「この内容だと日本人の情緒がなければならない」ということで企画が日本に帰ってきて、山崎さんが弁護士側で作って……(笑)

山崎:俺が? 弁護士バージョンで作る?(笑)

下向:それは冗談ですけど、『センターライン』は続編を望む声もあるので、そういう路線で何か面白いシリーズもできたらいいです。あとはミュージカルも好きなので、そういう別のジャンルにチャレンジもしていきたいですね。

―下向監督がステップアップしていくにはどうすれば良いか、アドバイスはありますか?

山崎:インディーズで、エンタメの人は珍しいですもんね。でも、最近ちょっと増えてきましたよね。『カメラを止めるな!』(2018年、監督:上田慎一郎)以降、そういう動きもあるので、第2の『カメ止め』を作ったらいいんじゃないですか。

日本映画は、どうしても観念的なものが尊重されるというか、アートフィルムのほうが一段上にいる感じがあるんですが、エンターテインメントはエンターテインメントでちゃんと作っていかないと、この産業自体がシュリンクしてしまうので、絶対そういうことはやっていくべきだし、そういう志のある人が増えていくのは、日本映画のためにもすごくいいことだと思います。エンタメをやる人が増えてくるのは嬉しいです。インディーズにもそういう人たちが増えていけば、その中から、冗談じゃなく、また第2の『カメ止め』が出てくることは十分ありえると思うので、いろんな映画通の人に何か言われても、「これがエンタメだ」と突き進んでいってもらいたいなと思います。

下向:ありがとうございます。

*作品の性質上、ラストの展開を伏せた構成にしています。

2019年1月27日 国立映画アーカイブ 小ホールにて

作品情報・監督プロフィールはこちら

―まずは自己紹介を兼ねて、この作品を撮るに至るまでの経緯をお話しいただけますか?

福田:(私が在籍していた)専門学校の東放学園で、学年80人ぐらいで全員が企画を出す<プロット出し>があったんです。私は別の企画を出したんですが、最後の最後で私の企画が落ちて、『チョンティチャ』が残ったんです。企画を書いていたのは、(本作の)カメラの高橋チョンティチャですが、本人は「監督をしない」と言うので、私に監督と脚本をしないかと話が来て、監督することになりました。

―ゲストはその東放学園の先輩にあたる行定勲さんです。行定さん、作品をご覧になった感想をお話しいただけますか?

行定:(僕とは)もう随分時代が違うんですけど、最近、(福田監督や)井樫彩さんのような女性監督が東放学園から出てきたのは、すごく喜ばしいことだと思って観ました。話が僕の好みというか、僕も『GO』(2001年、監督:行定勲)という映画を撮ったときに、いろんなことを考えたんですね。名前というのは何だとか、国籍というのは何だろうとか。僕らはいろんなことに縛られていて、(その中でも)名前は一番代表的なことだと思うんです。(本作は)それについての話で、しかも、国籍も、タイ人でもないし、ミャンマーでも日本でもない、非常に根無し草的な状態に追い込まれるような生き方をしているチョンティチャという女の子の話ですよね。なかなか簡単に映画にできるものでもないんだけど、それがダイレクトに、シンプルに伝わってきた。そこは、すごく良かったなと思いました。

好きなショットも幾つかありました。素直な映画だなと思ったし、音楽を全く使っていないんですね。最後も、エンドロールに音楽でも付けると、恰好がつくかなと思うところを、ああいう終わり方をさせている。音楽を排除したのは、アイデンティティーという見えないものを、ちゃんと浮き彫りにする姿勢が強く伝わる方法論だったと思います。これに音楽が付くと、多分トゥーマッチな感傷的な映画になるところを、敢えてそれを避けて、「そのものとして見せる」という姿勢が、いいなと思って見ていました。

―福田監督は、音楽について考えていたことはありますか?

福田:40分の作品で、しかも、こういうストレートな描き方をしている映画の音楽というのは、すごく難しいなと思いました。最初は、付けようと考えてはいたんですけど、どんな音楽を当てても悲壮感たっぷりになってしまうんですよね。扱っているテーマがテーマというのもありますけど、伝えようとすればするほど、型にはまっていくというか。脚本を書くときも、それをずっと考えていて、そもそものプロットが、すごくかわいそうな女の子の話だったんですね。でも、その社会問題を「かわいそうでしょ」と見せて、誰が面白がってくれるんだろうという疑問があったので、なるべくそういう映画にならないようにしようと考えていました。脚本もそうですし、主人公(の造形)もそうですし、音楽にもつながったのかなと思います。

―友人のチョンティチャさんの体験がベースになっていると考えてよろしいんでしょうか?

福田:プロットに最初の段階で書いてあったのは、高橋チョンティチャがミャンマー人とタイ人のハーフであるということ、母親がセミを食べるということ、日本人の父親がうっとうしいということでした。それだけは、本人の持っている環境として使って、後をどういうふうに伝えていくかというのは、全部(私の)創作です。風太という男の子も、あえて追加して分かりやすくしたんです。

行定:一応、ラブストーリーになっているもんね。分かりやすいのは、「俺、チョンティチャって名前好きだよ」と風太が言うところ。多分、チョンティチャ自身、日本人にならなきゃいけないから自分の名前について深く考えたけど、(もともと自分の名前を)好きだったかどうかも定かじゃない。でも、(風太の一言で)それがいいと思えるものなんだなということが、シナリオからは伝わってくるよね。あと、役者が良かったよね、この映画。チョンティチャ役の女性は日本人なんだよね?

福田:そうです。主演の長月凛という女の子は、(私の)一目ぼれだったんです。一目ぼれして、「この子にしようかな」と思って話を聞いていくと、彼女は、親の仕事の関係でアメリカに5年間、タイに3年間と暮らしていたことがあって、「自分を日本人だとは思っていない部分もあったので、共感できるところがありました」と話していたので、「この子ならできるかな」と思いました。

―この作品は、全て学生で制作されているんですか。

福田:そうです。卒業制作です。

行定:僕の時代の卒業制作とは、えらくクオリティーが違いますね。僕の頃は、「製作費、これでやってね」と学校からお金を与えられたんです。でも、すごく微々たるお金だよ。(卒業制作では)やってはいけないことをいっぱいした。企画書を出すでしょ? 脚本で企画書とぜんぜん違う内容のものを書いたね。 だから、表の話と裏の話じゃないけど、「撮っていたら、こんな話になっちゃいました」と言ったら、(学校から)怒られて、上映してもらえなかった。SMっぽい話をやったんですね。それにもセミが出てきましたね。セミ責めをされる女、はりつけになってセミ地獄に遭う女の話。小屋の中にセミがどんどん投げ込まれて、うるさいんだよね。セミはすぐ死ぬから、いっぱいセミを後輩に採りに行かせて、壁にセミを貼った覚えがあります。そういう映画ですね。

福田:見てみたい。

行定:見てみたいけど、もう学校にもないらしいですよ。探したけど、なかった。すごく怒られたからね、「なんでこんなもの(撮るんだ)、駄目だ」と。「おまえは絶対プロになれない」、「企画書、こんなのオンエアできないだろ」と言われました。(東放学園は)当時、映画学校じゃなくて放送学科だったから、テレビでオンエアするという企画の卒業制作だったんです。「こんなの放送できない、放送コードに引っかかる」と言われて。女の子は、ヘアヌードだったしね。舞台の女優さんにお願いして、やってもらったんですけど。

福田:でも、うらやましいです。今の専門学校の体制には、すごく不満なんです。がちがちに縛られすぎて好きなものも撮れない。「そもそも私の書いた作品なのか」というような、レールを敷かれていく感じがあるんです。(先生たちを)尊敬はしていますし、教えられたこともいっぱいあるんです。あるんですけど、卒業制作を撮るという点では、学校だということもあるけど、自由度がなくなっているのかなという感じがしますね。

―福田さんから行定さんに、聞いておきたいことはありますか?

福田:行定さんは、なんで撮り続けられているんですか?正直言って、撮りたくない時期も絶対あると思うし……。

行定:なんでしょうね。それじゃないと生活ができないですね。他に何もできないですよ。演劇もやったりするんだけど、演劇をやったのも、映画の企画が全く通らないときに話があって、これでもかというぐらい演劇をやり続けたのね。そうしたら、急に映画界の人たちが「何で、演劇やっているんですか」と言って、映画の仕事がバンバン入ってくるんですよね。

(僕たちが)国籍や名前に縛られているように、映画も、タイトルとか題材に縛られるということがよくあるんです。でも、そういうことを考えなければ、どんな題材でも、ワンカット、ワンカット(それぞれ)の、そのときに撮っている何かがあるわけ。それを撮っている瞬間は、全て忘れられるから楽なんですね。もうそれを撮ると決めているから。

でも、その前後の煩わしさが嫌なわけ。「相手が分かってくれるだろうか」とか、「このロケ場所いいな」と思っても「許可下りるだろうか」とか。もう大体ネガティブな、余計なことだらけでしょ。シナリオも、例えば「原作者は何て言うだろうか」、プロデューサーが「これじゃあ(だめ)、もうちょっとこういうふうにしてください」と言うのか。

でも、そういうことが嫌なだけで、それを度外視して、ワンカットずつ、「こういうことをやろう」という積み重ねだと思えれば、題材も何でも撮れるんだと思うし、(自分も)20年も映画監督をやっていれば、もうそろそろ慣れているだろうと思うんだけど、全く慣れないですね。毎回、新人みたいにリセットをされていく。おびえていますね。だから、おびえているけど、これしかできないからね。もう、そうなってしまったんですね。今だったら、(福田さんは)まだ回避できるよ。普通の生活もできる。でも、賞なんかもらっちゃったし、俺の映画もかかったことない国立映画アーカイブでかかっちゃって、大変なことになっちゃったけどね(笑)。

福田:頑張ります。