NFAJ Digital Gallery – No.5

公開日:2013年12月17日

第5回

戦前期日本の映画館写真(3)―東京・新宿 渋谷 神田 六本木篇

20世紀最大の娯楽産業として君臨してきた映画―それを担ったのは、昭和初期までに各地に建設された豪奢な映画館の数々でした。大衆を惹きつけるその堂々たる建築、そして華やかな宣伝装飾は、娯楽の王者としての映画の圧倒的なパワーを象徴しています。「戦前期日本の映画館写真」第3回は、東京の発展の中で新たな盛り上がりを見せた新宿・渋谷・神田・六本木地区を取り上げ、モダニズム文化としての映画という位置づけを象徴する数々の近代建築をご覧いただきます。なお、このシリーズの写真はすべて国立国会図書館からの寄贈によるものです(社団法人日本映画連合会旧蔵映画公社資料)。

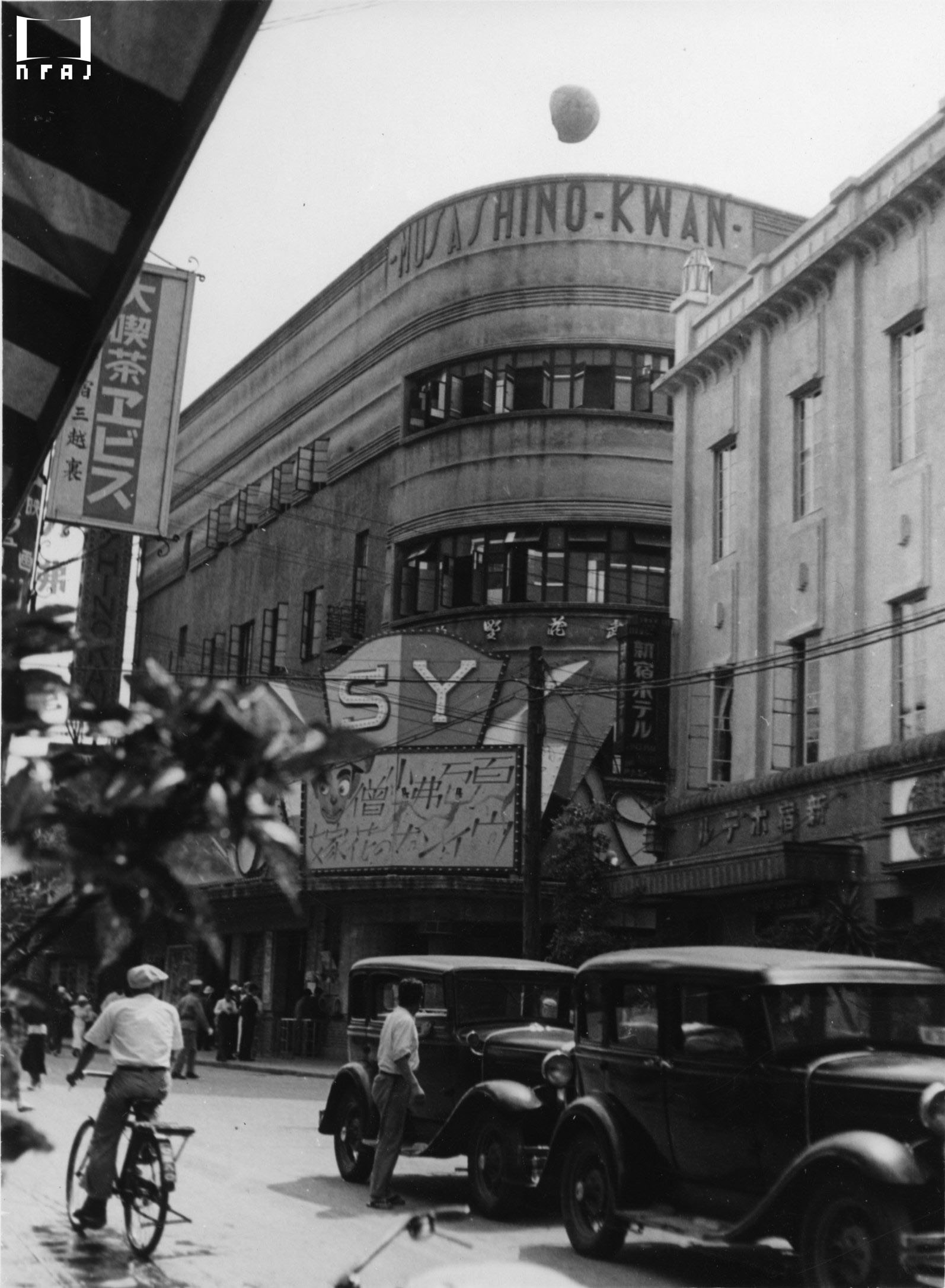

新宿 武蔵野館(1935年)

Musashinokan Theater, Shinjuku (1935)

写真/Photo

新宿を代表する映画館。1920年の開館当初は元・新宿三越のあった新宿通り沿いにあったが、1928年に現在の「新宿武蔵野館」の地に新築移転した。サイレント期は徳川夢声や山野一郎、福地悟朗ら著名な映画説明者を擁し、多くの「山の手ファン」を魅了した。上映作品はエディー・カンター主演『百万弗小僧』(ロイ・デル・ルース監督)とドイツ=オーストリア映画『維納(ウィンナ)の花嫁』。撮影者は映画評論家小島浩で、『キネマ旬報』1935年9月1日号に掲載された。

Shinjuku’s representative cinema of this period. Showing “Kid Millions” with Eddie Canter, and German/Austrian film “Die lustigen Weiber von Wien”.

新宿 武蔵野館(1936年)

Musashinokan Theater, Shinjuku (1936)

新宿映画劇場(1937年)

Shinjuku Eiga Theater (1937)

新宿映画劇場の場内(1937年)

Inside Shinjuku Eiga Theater (1937)

新宿松竹館(1935年)

Shinjuku Shochikukan Theater (1935)

新宿松竹館(1941年)

Shinjuku Shochikukan Theater (1941)

新宿大東京(1935年)

Shinjuku Daitokyo Theater

新宿帝国館(1935年)

Shinjuku Teikokukan Theater (1935)

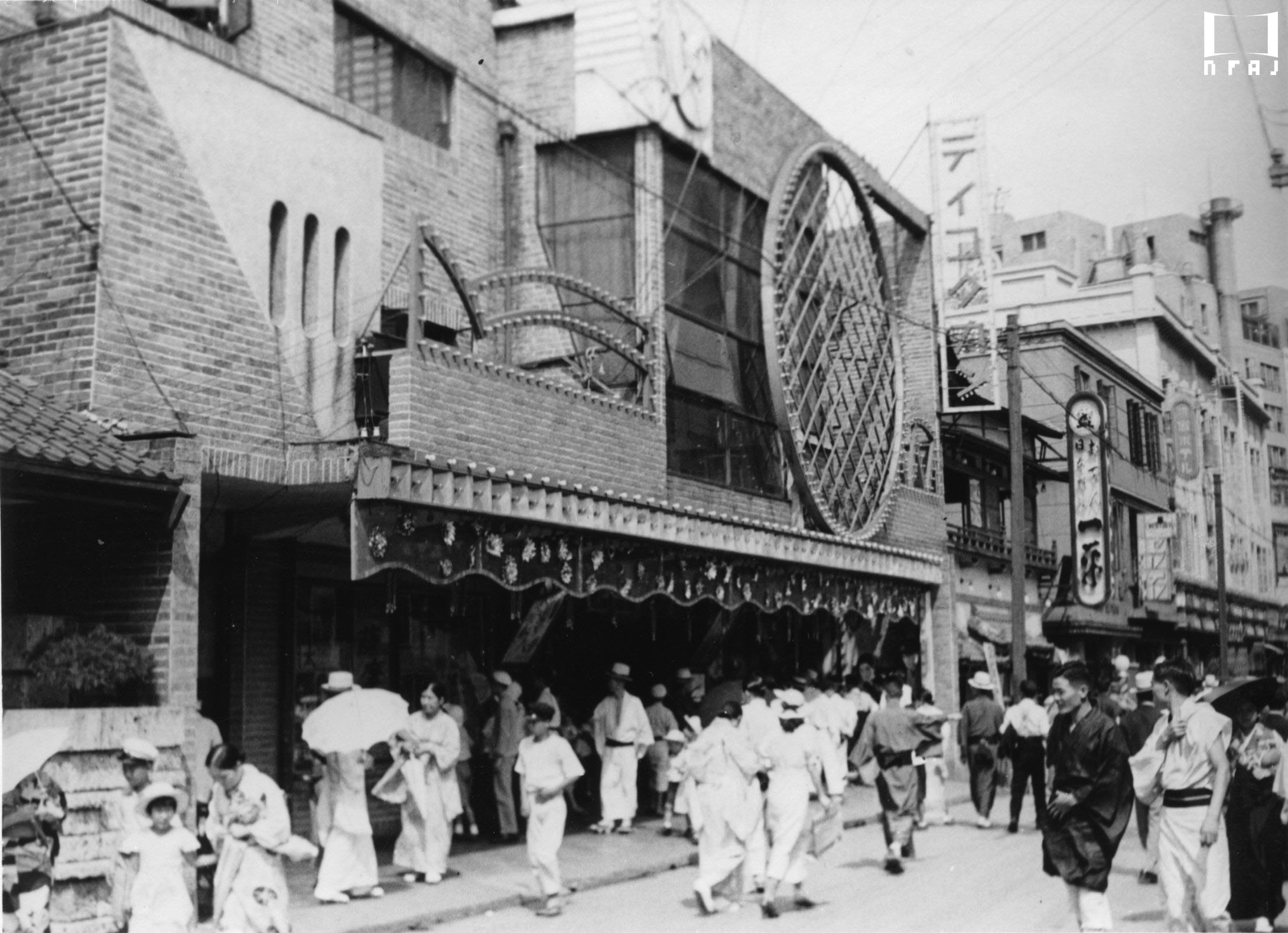

新宿昭和館の入口(1935年)

Entrance of Shinjuku Showakan Theater (1935)

写真/Photo

1932年12月、松竹パ社興行社直営の映画館として開館(パ社=パラマウント映画社)。当初はS・Pチェーン、のちS・Yチェーンの二番館として外国映画を上映した。上映作品はアメリカ映画『白い蘭』 (シドニー・A・フランクリン監督)とチェコ映画『春の調べ』 (グスタフ・マハティ監督)。「新宿昭和館」は戦時中一時閉館したものの戦後復興し、2002年まで名画座として興行、現在はミニシアター「K’s cinema」がある。撮影者は小島浩。

Showing “The Barretts of Wimpole Street” and Gustav Machaty’s “Extase”.

帝都座(1935年)

Teitoza Theater, Shinjuku (1935)

渋谷 松竹映画劇場・銀星座(1939年)

Shochiku Eiga Theater and Ginseiza Theater, Shibuya (1939)

写真/Photo

渋谷区神宮通一丁目(現在の「西武渋谷店A館」)に「東京映画劇場」が松竹系S・Yチェーンの映画館として1938年4月に開館。同年12月に「渋谷映画劇場」と改称。地下には短篇映画を上映する「銀星座」を併設していた。『キネマ旬報』1938年4月21日号の「映画館景況調査」では「工費六十万円、収容定員一三九九名、戦時経済統制下に於ける現今では既にこれだけ豪華な建築物は許可されない」とある。上映作品はフランス映画『とらんぷ譚(ものがたり)』(サッシャ・ギトリ監督)と松竹大船映画『愛情部隊』(佐々木康監督)。

渋谷 銀星座(1939年)

Ginseiza Theater, Shibuya (1939)

渋谷 東横映画劇場(1936年)

Toyoko Eiga Theater, Shibuya (1936)

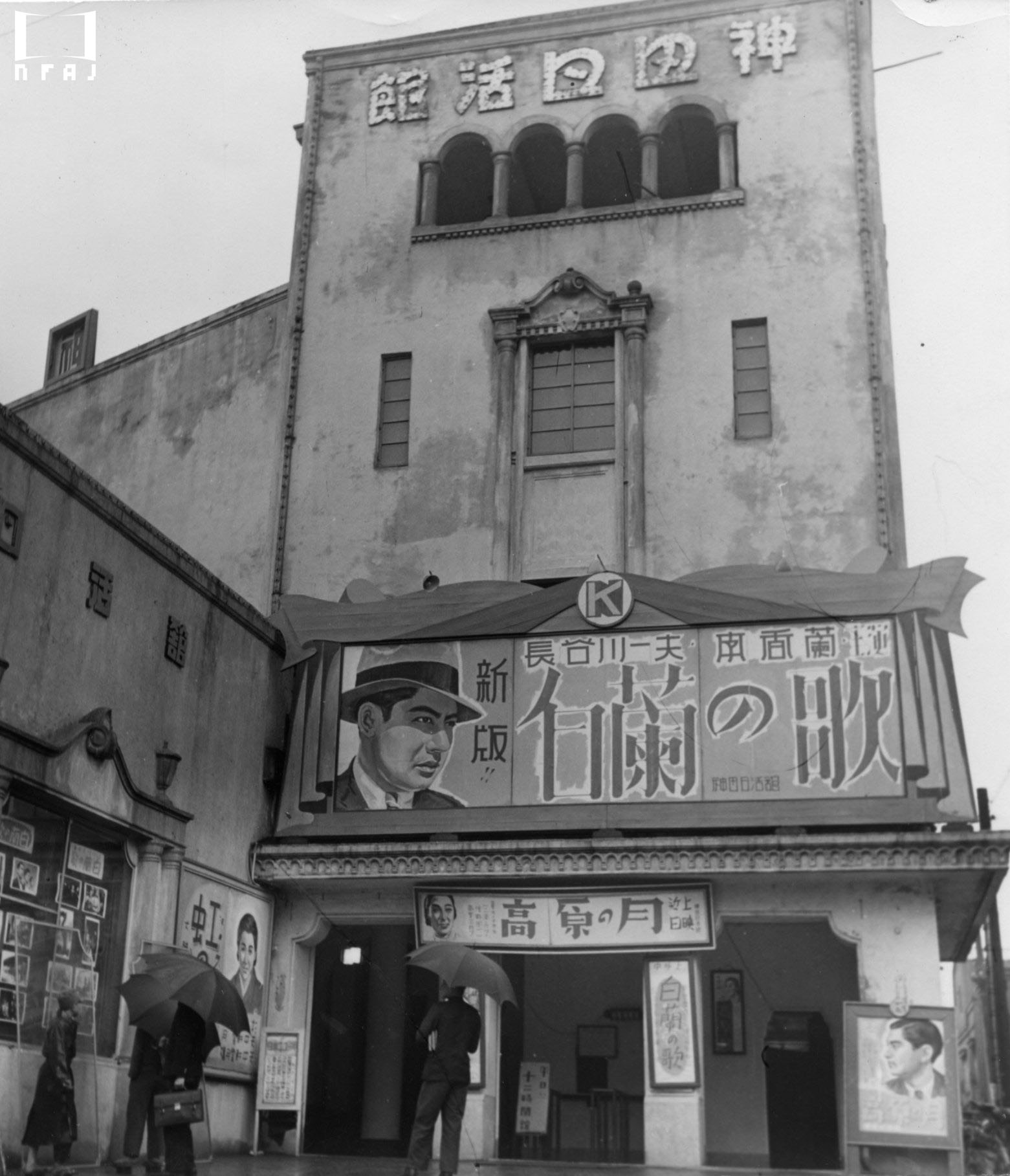

神田日活館(1942年頃)

Kanda Nikkatsukan Theater (a.1942)

写真/Photo

1924年5月、神田区表猿楽町(現神田神保町)に日活直営館として開館。当初は外国映画を上映したが、1926年5月から日活映画封切館となった。学生街の映画館として開館の辞に「表現派ゴシック式の神田日活館が学生さんの中心地、神田駿河台下に現はれました」とあり、吉川晴策の設計図案による「近代建築の粋を集めた、非常に高級的な映画の殿堂」と記された。1929年に写真の建物に建て替えられた。上映作品は東宝映画『白蘭の歌』(1939年、渡辺邦男監督)の新版。

Former building was an “impressionist gothic style” theater. Located in Kanda Jimbocho, a district for students.

神田 銀映座(1935年)

Kanda Gin’eiza Theater (1935)

写真/Photo

1933年12月、神田今川小路電停前(現専大前交差点)に中谷興行部経営の外国映画上映館として開館。中谷義一郎率いる同社は当時芝園館、道玄坂キネマを経営、「理想的洋画自由撰択上映」を標榜した独立興行会社。『キネマ旬報』1934年2月1日号には「仏蘭西のコルビジェ乃至独乙のバウハウスに則った、美と実用とを兼備した近代的な小映画館」とある。1935年、中谷興行部は解散し経営は東宝に移った。上映作品はアメリカ映画『社長は奥様がお好き』(グレゴリー・ラ・カヴァ監督)、ドイツ映画『ウィリアム・テル』(ハインツ・パウル監督)。

“Modern cinema following the styles of Le Corbusier and Bauhaus”. Showing an American film “She Married Her Boss” and a German film “Wilhelm Tell”.

六本木松竹(1929年頃)

Roppongi Shochiku Theater (a.1929)

写真/Photo

松竹キネマ創業翌年の1921年に直営館として開場、当初は「六本木麻布館」改め「第二松竹館」といったが、1923年の関東大震災後に復興して「麻布松竹館」、1927年頃に「六本木松竹」と改称した。場所は麻布区三河台町(現六本木交差点付近)にあった。戦後、新東宝の社長となる大蔵貢は、映画説明者としての活動ののち、映画館経営にも手腕を発揮。この写真は大蔵の自伝『わが芸と金と恋』(1959年)のカバーにも使用された。自伝には経営不振の本劇場を松竹キネマ大谷竹次郎社長から経営を任され、立て直したとある。幟の「大蔵三兄弟」とは弁士として活躍していた貢の弟、忠孝と正一のこと。上映作品は『敵討槍諸共』(マキノプロ、1927年、人見吉之助監督)、『鞍馬天狗 山嶽党篇』〔鞍馬天狗〕(東亜キネマ、1929年、橋本松男監督)。