映画保存の現状とアーカイブ活動

映画が誕生して120年以上が経った現在、その基盤であるフィルム文化にかつてない大きな変容が訪れています。デジタル技術が、映画の製作から上映までの全領域にわたって、急速かつ広範に浸透しつつあります。一方、それに反比例するかのように、フィルムは撮影や編集の現場から、そして映画館のスクリーンから姿を消しはじめています。

国立映画アーカイブは、国民の文化財である映画フィルムの、収集・保存・復元・公開を主な活動とするフィルムアーカイブ機関です。われわれは、デジタル時代をむかえた現在においても、いやそうであるからこそ、これまで受けつがれてきた、そして今後も創られつづけていく映画を文化として継承していくため、映画フィルムの保存活動を一層充実させ、進めなくてはならないと考えています。

以下に、Q&A形式で、映画保存の現状と当館の映画フィルムに関するアーカイブ活動の概要をまとめました。ご一読いただければ幸いです。

2018年4月1日

映画保存の現状

- Q: 映画 は、フィルムを使って撮影されているのですか。

- A: 120年以上の歴史を通じて、映画 はフィルムを用いて撮影・現像・編集・上映されてきました。近年はデジタル技術の発展により、フィルムを一切使用しない(ボーンデジタルの)映画作品もふえてきていますが、現在までに製作された映画作品の大多数は、フィルムを媒体としています。

- Q: フィルムは長く保存できるのですか。

- A: フィルムは、適正な温度と湿度の環境下であれば、数百年安定的に保存できることが、実験によってあきらかとなっています(なお、フィルムアーカイブにとっての「長期的な保存」とは、少なくとも100年以上を指します)。実際、当館では100年以上前に撮影され寄贈されたフィルム原版(オリジナル・ネガあるいはそれに相当するもの)をはじめとする多数の映画フィルムを、温度2~10℃、相対湿度35~40%の環境下で管理された専用保存庫で保管しています。

- Q: デジタル媒体で保存したほうがよいのではないですか。

- A: 映画フィルムは重くて場所を取り、物理的損傷や化学的劣化を防ぐために適切な取りあつかいを必要とするため、その保存には手間や経費がかかるような印象をもたれるかもしれません。しかし、デジタル保存にはフィルム保存にない重大なリスクがあります。また、フィルム保存以上にコストがかかることも知られてきました。

フィルム保存は、現時点での長期安定性においてはデジタル保存より信頼度が高く、経済性においてもすぐれているというのが、世界の映画保存専門家たちの共通した見解です。当館でも、現在所蔵しているフィルムをフィルムのままで保存しつづけることが、現在知られている長期保存の方法としては、もっともよい選択だと認識しています。

- A: 映画フィルムは重くて場所を取り、物理的損傷や化学的劣化を防ぐために適切な取りあつかいを必要とするため、その保存には手間や経費がかかるような印象をもたれるかもしれません。しかし、デジタル保存にはフィルム保存にない重大なリスクがあります。また、フィルム保存以上にコストがかかることも知られてきました。

- Q: デジタル保存のリスクとは何ですか。

- A: デジタル・データ自体は原理的 には劣化しないのですが、それを保存する媒体やファイル形式、読みとるためのアプリケーション・ソフト等が長く保持されません。したがって、5年や10年といった短期間で、複合的な原因によるデータ破壊や消滅が起こるリスクが生じます。

たとえば、デジタル・データを物理的に保存するハードディスクや光ディスク、フラッシュメモリ、データテープといった記録メディアすなわち情報のキャリアは、何年の耐久性をもつかきわめて不確定です。また、市場における商用デジタル技術のはげしい競争が次々と新たな規格を生み出しているように、現在多くのユーザーによって使用されている映像記録ファイル形式も、短年で陳腐化する(新しい技術の前に時代遅れのものとなり、市場において事実上流通しなくなってしまう)可能性が高いのです。

そのため、短期間で媒体の変換やファイル形式、アプリケーション・ソフト等の更新をしなくてはなりませんが、デジタル・データはその過程において、一瞬で消えてしまったり、読みとることができないというリスクが増大してしまうのです。

- A: デジタル・データ自体は原理的 には劣化しないのですが、それを保存する媒体やファイル形式、読みとるためのアプリケーション・ソフト等が長く保持されません。したがって、5年や10年といった短期間で、複合的な原因によるデータ破壊や消滅が起こるリスクが生じます。

- Q: デジタル保存のコストはフィルムより大きいのですか。

- A: 前項で述べたように、デジタル保存は長期安定性にリスクをかかえているため、一度保存環境を構築してもフィルムのようにそのまま保管しつづけることができません。積極的な保存、つまり定期的にバックアップを取ったり、データ移行(マイグレーション)をしたりする必要があります。ファイル形式が変わるたびに、また記録メディア(情報のキャリア)が代わるたびにこれらの作業をしなくてはならず、現状では、総合的なコストはフィルム保存よりはるかに大きくなると考えられています。

たとえば、米国の映画芸術科学アカデミーでは、4Kのデジタル・マスターを1年間保存するコスト(12,514ドル)は、フィルムのマスター素材を1年間保存する場合(1,059ドル)の約11倍になると計算しています※※※※4。このため、米国の映画会社では、デジタル撮影された映画をフィルムで保存することも行われています。

- A: 前項で述べたように、デジタル保存は長期安定性にリスクをかかえているため、一度保存環境を構築してもフィルムのようにそのまま保管しつづけることができません。積極的な保存、つまり定期的にバックアップを取ったり、データ移行(マイグレーション)をしたりする必要があります。ファイル形式が変わるたびに、また記録メディア(情報のキャリア)が代わるたびにこれらの作業をしなくてはならず、現状では、総合的なコストはフィルム保存よりはるかに大きくなると考えられています。

- Q: 国立映画アーカイブは、デジタル技術に否定的な立場を取っているのですか。

- A: そうではありません。ただ、デジタル化を推進することと引きかえにフィルムを廃棄してしまうことは、長期保存の観点からきわめて問題が大きいと考えています。これは、現在の世界の映画保存専門家たちの共通意見でもあります。フィルム原版が保存されているのであれば、デジタル技術は、保存・復元の立場からはむしろ歓迎すべきものです。

実際、当館は、デジタル技術を援用した映画フィルムの復元に着手しています。たとえば、「傾向映画」の名作として名高い伊藤大輔監督の『斬人斬馬剣』(1929年)は経年劣化した9.5mmフィルムの状態で発見されましたが、そのフィルムをデジタル・スキャンし、コンピュータ上で自動修復ソフトと手作業を組み合わせることによって、画面の傷を消去したり、揺れやぶれ、チラつきなどを補正したりすることが可能になり、最終的に35mmプリントに復元(2003年)することができました。

また、原版が失われている黒澤明監督の『羅生門』(1950年)は、現存する最良のプリントを基にデジタル復元を行うことで、画面の傷やフォーカスのぼけを修復し、公開当時により近いプリントを作製することができました。日本と米国の共同事業として行われた『羅生門』の復元作業は、2009年度の全米映画批評家協会賞の映画遺産賞を受賞しました。

デジタル技術によるフィルム復元は、従来の写真化学的修復よりすぐれた点をもつ、新たな可能性に満ちています。重要なのは、フィルムとデジタルのどちらかを選択することではなく、それぞれの技術や利点をバランスよく組み合わせ、よりすぐれた保存・復元技術を培っていくことだと考えます。

- A: そうではありません。ただ、デジタル化を推進することと引きかえにフィルムを廃棄してしまうことは、長期保存の観点からきわめて問題が大きいと考えています。これは、現在の世界の映画保存専門家たちの共通意見でもあります。フィルム原版が保存されているのであれば、デジタル技術は、保存・復元の立場からはむしろ歓迎すべきものです。

- Q: デジタル復元した後、フィルム原版はどうなるのですか。

- A: 当然ですが、大切に保存しています。デジタル復元技術は発展途上で一時的なものであるため、将来、よりよい復元方法を実行する時に、元素材であるフィルム原版が存在していることが必要不可欠です。

たとえば、2K(2048×1080 pixel、以下pixelは省略)の解像度でスキャンされたデジタル・データを、後になって4K(4096×2160)にアップグレードすることはできません(もちろん、フィルム原版が残っていれば再スキャンすることができます)。デジタル技術のすぐれた点を生かすためにも、元素材としてのフィルム原版の保存は重要です。

- A: 当然ですが、大切に保存しています。デジタル復元技術は発展途上で一時的なものであるため、将来、よりよい復元方法を実行する時に、元素材であるフィルム原版が存在していることが必要不可欠です。

国立映画アーカイブのアーカイブ活動

- Q: 国立映画アーカイブの所蔵フィルムは、どこにどれくらい保存されているのですか。

- A: 当館の所蔵フィルムは、2020年2月末時点で82,946本(うち日本映画72,443本、外国映画10,503本)※※※※※5です。フィルムは、相模原分館の専用保存庫で保管されています。

- Q: 所蔵フィルムの内訳はどうなっていますか。

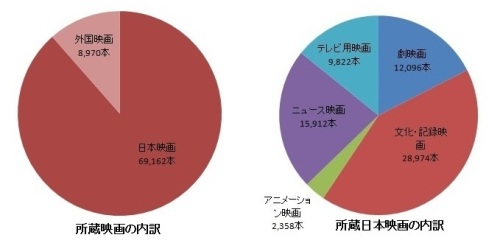

- A: 2016年3月31日時点の内訳データ(所蔵フィルム数78,132本)によれば、日本映画はその88.3%、69,162本を占めています(下の円グラフ左を参照)。その所蔵日本映画を、劇映画、文化・記録映画、ニュース映画などのジャンル別にまとめたのが、以下の円グラフ(右)です。劇映画に類別されるのは12,096本、そのうち製作年が確認できている作品は、6,728作品になります。

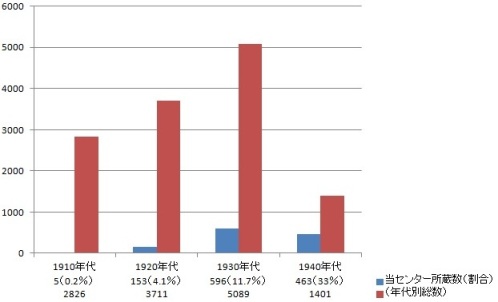

この6,728作品は、1910年から2015年までに公開された日本劇映画の総数37,233作品の18.1%にあたります。戦前期、特に無声映画作品の残存率は、欧米諸国のそれと比べてきわめて少ないです。当館所蔵の作品数で計算した場合、年代別に0.2%(1910年代)、4.1%(1920年代)、11.7%(1930年代)、33%(1940年代)となります。小津安二郎監督の戦前作品はその半分近くが失われ、溝口健二監督の場合は8割が失われています。世界的に見ても有数の映画大国であった戦前の日本映画は、残念ながらその大半の作品が(現在のところ)失われている状態です。

当館では文化・記録映画やニュース映画等も大量に所蔵しており、その占める割合はきわめて高いものがあります。しかし、これまで製作された作品の総数を算定することはむずかしく、どれだけ残されているのかを正確につかむことができないのが現状です。

- Q: なぜこれほど少ないのですか。

- A: さまざまな理由があります。まず、日本においては、公的な映画保存活動の開始が諸外国と比べて遅れてしまいました。欧米諸国の多くでは、1930年代から戦後期にかけて、政府の支援を受けた映画保存機関が設置されていますが、日本では長らくそうした機関が存在していませんでした。

ようやく1952年に国立近代美術館(現・東京国立近代美術館)が開館し、同時に映画事業(フィルム・ライブラリー)を開始することによって、国立機関による映画フィルムの収集が始まりました。さらに、1970年にフィルムセンターが東京国立近代美術館の一部門として開館して以降、その動きは本格化することになります。

また、映画界一般に映画フィルムを保存する意識が高くなかったことも大きな要因です。この他に、関東大震災のような災害や、太平洋戦争における都市への空襲といった戦禍により、多くのフィルムが焼失・散逸してしまいました。

- A: さまざまな理由があります。まず、日本においては、公的な映画保存活動の開始が諸外国と比べて遅れてしまいました。欧米諸国の多くでは、1930年代から戦後期にかけて、政府の支援を受けた映画保存機関が設置されていますが、日本では長らくそうした機関が存在していませんでした。

- Q: 国会図書館に出版図書が納本されているような形の法定納本制度は、映画フィルムにはないのですか。

- A: 現在、日本において映画フィルム納入の義務を実質的に機能させている法令はありません。国立国会図書館法第24条では、同館へ納入する義務のある出版物として「映画フィルム」が記されていますが、同時に附則により「当分の間、館長の定めるところにより、同条[引用者註:第二十四条]から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる」とされ、結果として同館では、映画フィルムを収集していません。

前項でも述べたように、フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)は1970年の開館以来、国立唯一の映画機関として、自国の映画遺産を優先的・網羅的に収集・保存・復元・公開するフィルムアーカイブ活動をつづけてきました。近年はとりわけ所蔵フィルムの数をふやしており、2017年3月31日時点の所蔵フィルム数79,509本は、14年前(2002年)の28,220本から3倍近くになっています。

- A: 現在、日本において映画フィルム納入の義務を実質的に機能させている法令はありません。国立国会図書館法第24条では、同館へ納入する義務のある出版物として「映画フィルム」が記されていますが、同時に附則により「当分の間、館長の定めるところにより、同条[引用者註:第二十四条]から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる」とされ、結果として同館では、映画フィルムを収集していません。

- Q: そもそも、なぜ映画を保存するのですか。

- A: 映画は、娯楽商品であると同時に、19世紀末以降の世界の歴史を映像(と音声)によって記録し、また表現してきた文化財でもあります。それらをできるだけ多く保存・公開し、未来の世代に受け渡すことは、われわれ、そして未来の世代が文化を再発見し、創造する可能性の選択肢をふやすことです。たとえ製作・公開当時に人々の注目を集めなかった映画作品であったとしても、長い年月の後に新たに文化的価値を見出される可能性は十分にあります。

たとえば、近年、可燃性原版が発掘されて国の重要文化財指定を受けた『小林富次郎葬儀』という一企業のプライベート・フィルムは、従来の映画史に記述のない、いわば忘れられた作品でした。しかしこの映画には、明治末期の東京の風俗が生き生きと記録されており、その点で時代の貴重な証言となっています。こうした文化的な再発見や再評価が可能になったのも、フィルムがきちんとした形で残されていたからこそです。

- A: 映画は、娯楽商品であると同時に、19世紀末以降の世界の歴史を映像(と音声)によって記録し、また表現してきた文化財でもあります。それらをできるだけ多く保存・公開し、未来の世代に受け渡すことは、われわれ、そして未来の世代が文化を再発見し、創造する可能性の選択肢をふやすことです。たとえ製作・公開当時に人々の注目を集めなかった映画作品であったとしても、長い年月の後に新たに文化的価値を見出される可能性は十分にあります。

- Q: 国内に、国立映画アーカイブの他にフィルム保存を行っている機関はありますか。

- A: 各映画会社において、その会社で製作された映画フィルムが保存されています。また、国内各地の公的/私的な機関・アーカイブがフィルム保存活動を行っています。

たとえば、福岡市総合図書館は、当館が正会員加盟しているFIAF(国際フィルムアーカイブ連盟)の準会員機関です。この他に、京都府京都文化博物館、プラネット映画資料図書館/神戸映画資料館、広島市映像文化ライブラリー、川崎市市民ミュージアムといった機関が各地でアーカイブ活動を行っています。

また、マツダ映画社、沖縄県公文書館、立命館大学(アート・リサーチセンター)、大阪芸術大学(玩具映画プロジェクト)、映画保存協会、記録映画保存センター、新潟大学(地域映像アーカイブ)といった機関も、それぞれの目的に特化した活動を行っており、近年こうしたフィルムアーカイブ活動の動きが全国各地で広がりつつあります。詳細は、各機関・アーカイブにお問い合わせください。

- A: 各映画会社において、その会社で製作された映画フィルムが保存されています。また、国内各地の公的/私的な機関・アーカイブがフィルム保存活動を行っています。

映画フィルムは、適正な環境を整えれば、長い年月保存することができる貴重な文化遺産です。その重要性は、デジタル時代をむかえた現在において、ますます高まっています。どうか映画フィルムをすてないでください。もしみなさまの周囲で映画フィルムが見つかりましたら、当館をはじめ、身近なフィルムアーカイブ機関にご相談ください。

- ※「映画フィルムから撤退」、『読売新聞』(朝刊)、2012年9月13日。 ↩︎

- ※※⇒Michael J. de la Merced, ”Eastman Kodak Files for Bankruptcy,” The New York Times(19 January 2012). ↩︎

- ※※※「映画館向けのフィルム映写機で国内最大手だった日本電子光学工業(東京都豊島区)が、東京地裁から破産開始決定を受けたことが26日わかった」 (「フィルム映写機に時代の波 国内最大手が破産」、『朝日新聞』〔朝刊〕、2012年3月27日)。また、ポスト・プロダクション会社のIMAGICA は、2012年9月3日、同社HP上[2016年4月5日現在リンク切れを確認]で一部フィルム関連サービスを子会社に集約する計画を発表しています。 ↩︎

- ※※※※The Digital Dilemma: Strategic Issues in Archiving and Accessing Digital Motion Picture Materials (The Science and Technology Council of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 2007), pp. 8-9. ↩︎

- ※※※※※ここで言う「本」とは、1つの作品に対し、ジェネレーション(ポジ、ネガ)、形状(35mm、16mm等)、バージョン(再編集版、字幕付きプリント等)、完全度において異なるフィルムを1つずつ数えた場合の単位を指しています。つまり、1つの作品に対して複数本のフィルムが存在していることがあります。 ↩︎