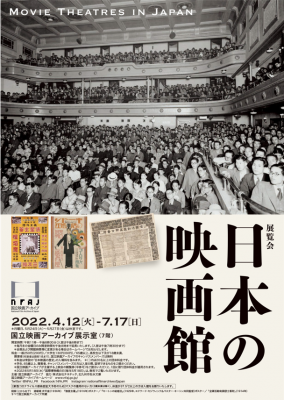

日本の映画館

Movie Theatres in Japan

概要

- 会場

- 国立映画アーカイブ 展示室(7階)

- 会期

- 2022年4月12日(火)-2022年7月17日(日)

- 開室時間

- 11:00am-6:30pm(入室は6:00pmまで)

*毎月末金曜日は11:00am-8:00pm(入室は7:30pmまで) - 休室日

- 月曜日、5月24日(火)~5月27日(金)は休室です。

- 観覧料

- 一般250円(200円)/大学生130円(60円)/65歳以上・高校生以下及び18歳未満、障害者(付添者は原則1名まで)、国立映画アーカイブのキャンパスメンバーズは無料

*料金は常設の「日本映画の歴史」の入場料を含みます。

*( )内は20名以上の団体料金です。

*学生、65歳以上、障害者、キャンパスメンバーズの方はそれぞれ入室の際、証明できるものをご提示ください。

*国立映画アーカイブの上映観覧券(チケットぴあ半券またはオンラインチケッ ト「購入確認メール」)をご提示いただくと、1回に限り団体料金が適用されます。

*2022年5月18日(水)「国際博物館の日(毎年5月18日)」は無料でご覧いただけます。 - 主催

- 国立映画アーカイブ

- 協力

- 株式会社 チネチッタ、北九州市松永文庫

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため混雑状況により入室を制限することがあります。

- 当館の感染症予防の対策およびご来館の皆様へのお願いにつきましては、「ご来館にあたってのお願い」をご覧ください。

- マスク着用のない方の入館をお断りします。

- 来館者全員に検温を行います。37.5℃以上の方は入館をお断りいたします。

いま全国の映画館は、一か所に多くのスクリーンを持ち効率的経営を行うシネマコンプレックス(シネコン)が主流になり、映画が娯楽の王者だった時代の豪勢な大型劇場や、どの都市の街角にもあった小さな映画館の多くは姿を消してしまいました。東京浅草に日本初の映画常設館が誕生してから120年近く経ちますが、その間、私たちはどんな空間で映画を楽しんできたのでしょうか。

「映画館で映画を見る」という何げない行為も、震災、戦争、復興、経済成長といった社会情勢や、人々の暮らしのモードの変化とともに移り変わってきました。この展覧会は、映画館の写真、プログラム、雑誌・書籍、実際に映画館で使われた品々などを通して、映画館の誕生、映画興行の発展期からミニシアターの時代まで、シネマコンプレックス登場以前の日本の「観客の映画史」に迫ります。とりわけ、往年の貴重な興行資料を軸に、二つの大都市(川崎・北九州)の例を通して、映画館と人々のかかわりを示すとともに、建築としての映画館の変遷や、人の目に触れにくいフィルムの映写という技能にも着目します。

インターネット配信による鑑賞がますます根づき、また新型コロナウイルス感染症のあおりで映画館運営が厳しさを増す現在、本企画は、映画館に人々が集うことの意義を再び確認するとともに、映画の持つパワーを映画館という場所から捉え直す好機となるでしょう。

(1929年、エドワード・セジウィック&バスター・キートン共同監督)ポスター

個人蔵

画像提供:貴田明良氏

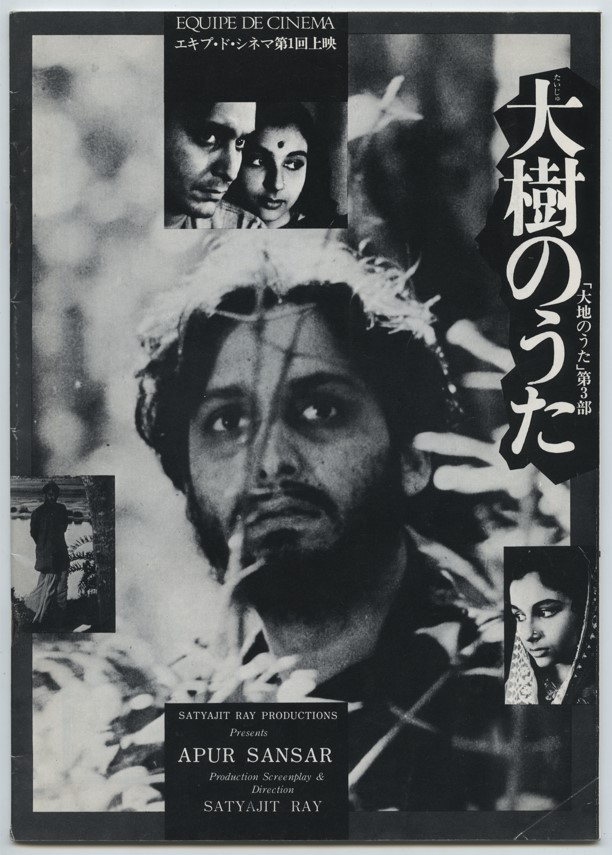

(1959年、サタジット・レイ監督)

パンフレット

展覧会の内容

●映画館の歴史を総まくり

映画興行発展の象徴となった東京浅草六区、戦前期の映画館建築、劇場が発行したプログラム・雑誌、戦時下の映画館の状況、フィルム映写、大型劇場が開場した戦後の映画黄金期、映画館を飾った絵看板、日本各地の映画館、1980年代のミニシアターブーム、映画館をめぐる本といった多彩なトピックで日本の映画館の歴史をたどります。

東京都江戸東京博物館所蔵

画像提供:東京テアトル株式会社

●特別コーナー <ある街の映画館>

① 東京から川崎へ~映画館「チネチッタ」の100年

② 北九州と興行主・中村上~松永文庫所蔵資料より

川崎市で映画館をメインとする事業を展開し、今年創業100周年を迎える株式会社チネチッタ(旧美須興行)と、北九州市の映画・芸能資料館松永文庫が所蔵する映画興行主の旧蔵資料が、映画館が人々の日常の暮らしに寄り添ってきた時代を描き出します。

画像提供:株式会社 チネチッタ

北九州市松永文庫所蔵(中村上コレクション)

出品リスト

凡例

- 出品内容はやむを得ず変更される場合があります。

- 本リストの通番と会場内での配列順序は一致していない場合があります。

- H

- 本地陽彦氏所蔵

- M

- 国立映画アーカイブ所蔵(みそのコレクション)

- A

- 国立映画アーカイブ所蔵(雨夜全コレクション)

- T

- 国立映画アーカイブ所蔵(鳥羽幸信コレクション)

- O

- 国立映画アーカイブ所蔵(荻昌弘コレクション)

- 表記なし

- 国立映画アーカイブ所蔵

第1章 映画常設館の誕生

| 1 | 引札:神田 錦輝館 H |

|---|---|

| 2 | 初代浅草電気館再現平面図 |

| 3 | 写真:浅草六区電気館前 ステレオ写真(1905年頃) 個人蔵 |

| 4 | 絵葉書(3点):浅草 大勝館(1908年頃~1911年頃) 個人蔵 |

| 5 | 六区活動写真街模型 東京都江戸東京博物館所蔵 |

| 6 | 写真(2点):浅草六区風景(1912年頃) 絵葉書より 個人蔵 |

| 7 | 写真:『アントニーとクレオパトラ』(イタリア、1913年、日本公開1914年、エンリコ・ガッツォーニ監督)上映時の浅草電気館 M |

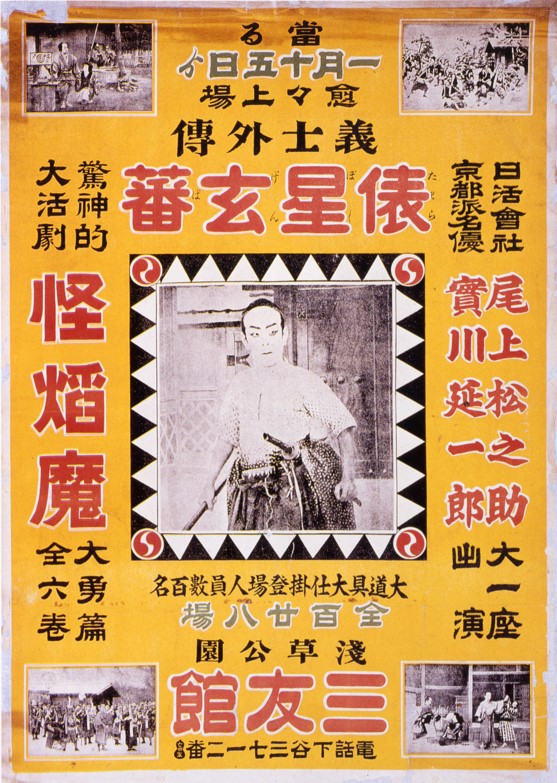

| 8 | ポスター:浅草 三友館『俵星玄蕃』(1916年、日活) M |

| 9 | チラシ(2点):浅草 遊楽館(1920~21年) M |

| 10 | 引札(4点):浅草 富士館(1920~1921年) M |

| 11 | プログラム:浅草 帝国館「第一新聞」第55号(1917年) H |

| 12 | 雑誌:「活動之世界」第3巻第8号「常設館硏究號」(1918年8月1日、活動之世界社)M |

| 13 | プログラム:浅草 電気館「NEWS DENKICAN」No. 45(1919年) M |

| 14 | プログラム:浅草 帝国館「プログラム 帝國館」(1921年) |

| 15 | プログラム:浅草 千代田館「The Chiyoda Weekly」第73号(1921年) M |

| 16 | プログラム:浅草 電気館「デンキカンニユース」No.1(1923年) M |

| 17 | チラシ:浅草 電気館(1923年) M |

| 18 | チラシ:浅草 三友館(1923年) M |

| 19 | チラシ:浅草 帝国館(1923年) M |

| 20 | チラシ:浅草 キネマ倶楽部(1923年) M |

| 21 | 書籍:藤森照信、中馬聡『藤森照信のクラシック映画館』(2019年、青幻舎) |

| 22 | 写真:第一福宝館 『日活関西東京両撮影所十周年写真帖』(1920年、八展社)より |

| 23 | チラシ:第一福宝館(1923年) H |

| 24 | チラシ:道頓堀 浪花座(1910年頃) M |

| 25 | 絵葉書:神戸湊川新開地(1911年頃) 個人蔵 |

| 26 | 引札:湊川新開地 帝国館(1911年頃) H |

| 27 | 写真:大阪千日前(1911年頃) 絵葉書より 個人蔵 |

| 28 | チラシ:千日前 芦辺倶楽部『カビリア』(イタリア、1914年、日本公開1916年、ジョヴァンニ・パトローネ監督) M |

| 29 | 写真:横浜 伊勢佐木町(1912年頃) 絵葉書より 個人蔵 |

| 30 | 写真:京都新京極(1921年) 絵葉書より 個人蔵 |

| 31 | 横浜 オデヲン座プログラム「ODEON THEATRE」とチラシ(1919年) M |

| 32 | 書籍:丸岡澄夫『オデヲン座物語』(1975年、六崎彰) |

第2章 関東大震災復興から昭和モダンへ

| 33 | チラシ:浅草 帝国館 復興開館告知(1923年) |

|---|---|

| 34 | 写真:浅草六区電気館前の通り(1924年) 絵葉書より 個人蔵 |

| 35 | プログラム:浅草 電気館「電氣舘ニユース」No. 1(1926年) M |

| 36 | 写真:浅草 富士館 『建築寫眞類聚 活動寫眞館』(1924年、洪洋社)より |

| 37 | プログラム:浅草 富士館「富士週報」第15号(1927年) M |

| 38 | 書籍:大谷荒太郎(編)『最新建築設計叢書 第一期第二十八輯 富士舘』(1928年、建築資料硏究會) H |

| 39 | 写真:浅草 富士館(1930年頃) |

| 40 | プログラム:浅草 帝国館「帝國舘ニュース」No. 1(1929年) M |

| 41 | 雑誌:浅草 帝国館「帝國館グラフィック」創刊号(1929年7月13日、帝国館宣伝部)A |

| 42 | 写真:浅草 大勝館(1930年) |

| 43 | プログラム:「TAISHO-KWAN WEEKLY 大勝館週報」VOL.1 NO.1(1930年) M |

| 44 | 雑誌:浅草 大勝館「大勝館グラヒック」創刊号(1932年10月2日、大勝館編集部) A |

| 45 | 写真:神田日活館 『建築寫眞類聚 活動寫眞館』(1924年、洪洋社)より |

| 46 | チラシ:神田日活館 開館案内(1924年) M |

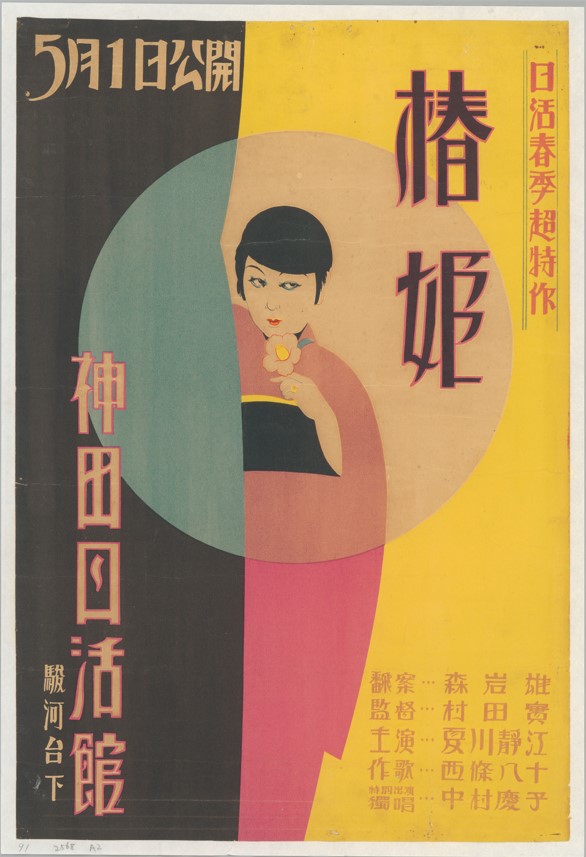

| 47 | ポスター:神田日活館『椿姫』(1927年、村田実監督) M |

| 48 | 写真:赤坂溜池 葵館 『建築寫眞類聚 活動寫眞館 卷二』(1926年、洪洋社)より |

| 49 | プログラム:赤坂溜池 葵館「AOI」第1号(1924年) M |

| 50 | 写真:芝新堀町 芝園館 『建築寫眞類聚 活動寫眞館 卷二』(1926年、洪洋社)より |

| 51 | プログラム:芝新堀町 芝園館「The SHIBAZONO」No. 77(1928年) M |

| 52 | 雑誌:「パラマウント・ピクトリアル」第2号(1928年2月20日、芝園館) |

| 53 | 写真:新宿 帝都座 『東都映畫館建築 卷一』(1934年、洪洋社)より H |

| 54 | プログラム:新宿 帝都座「The TEITOZA」NO.1(1931年) M |

| 55 | ポスター:新宿 武蔵野館・浅草 帝国館『カルメン』(フランス、1926年、日本公開1927年、ジャック・フェデー監督) M |

| 56 | プログラム:新宿 武蔵野館「MUSASHINO WEEKLEY」VOL. 8 NO. 26(1928年) M |

| 57 | 写真:新宿 武蔵野館 『東都映畫館建築 卷一』(1934年、洪洋社)より H |

| 58 | プログラム:新宿 武蔵野館「MUSASHINO WEEKLEY」VOL. 8 NO. 28(1928年) |

| 59 | 書籍:新宿歴史博物館(編)『キネマの楽しみ : 新宿武蔵野館の黄金時代』(1992年、新宿区教育委員会) |

| 60 | 写真:道頓堀 松竹座 『建築寫眞類聚 活動寫眞館 卷二』(1926年、洪洋社)より |

| 61 | ポスター:大阪・京都・神戸 松竹座『ボー・ジェスト』(アメリカ、1926年、日本公開1927年、ハーバート・ブレノン監督) M |

| 62 | 雑誌:『松竹座グラヒック』第6巻第2号(1927年2月1日、松竹座編集部) |

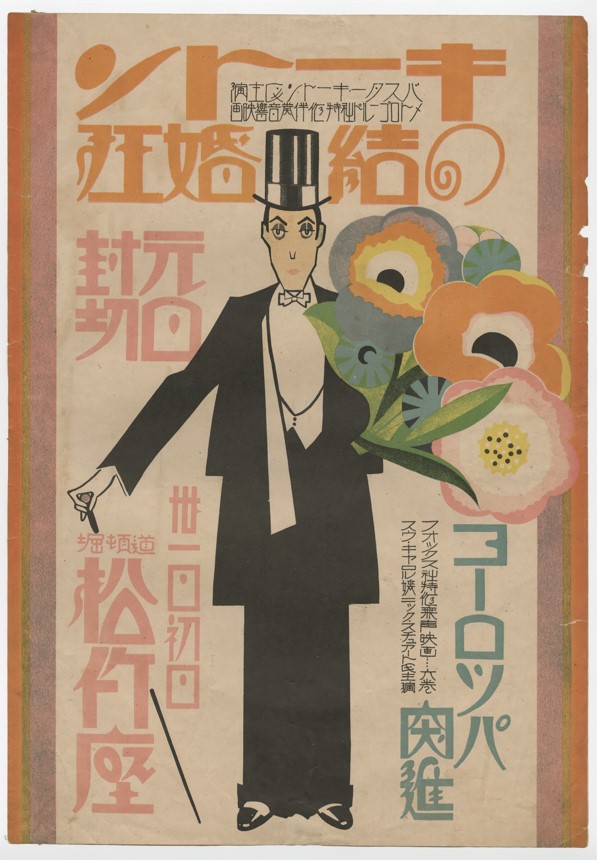

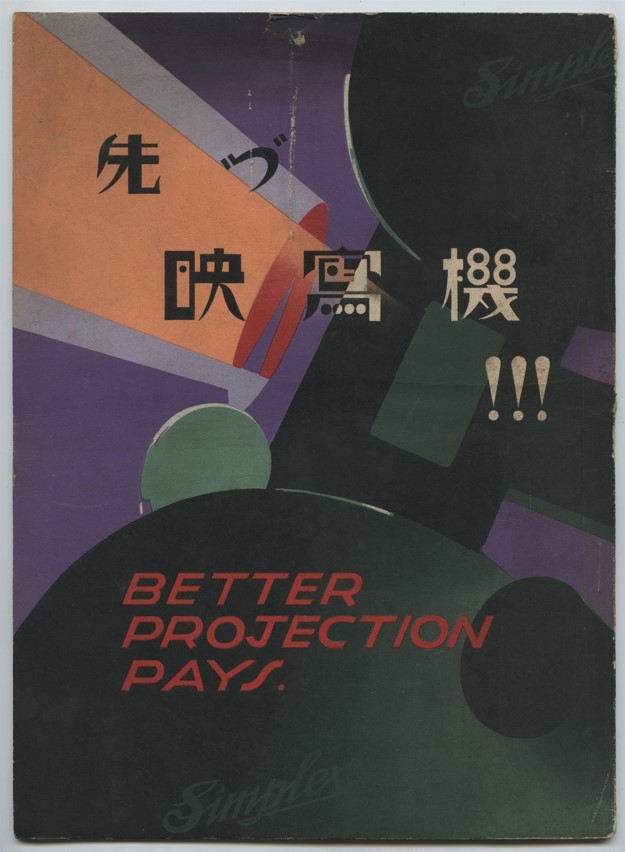

| 63 | ポスター:道頓堀 松竹座『キートンの結婚狂』(アメリカ、1929年、日本公開同年、エドワード・セジウィック、バスター・キートン共同監督) M |

| 64 | ポスター:道頓堀 松竹座「岡田時彦出演 『レヴュウ 地獄のドンファン』」(1929年) M |

| 65 | ポスター:道頓堀 松竹座「岡田嘉子一座『諷刺劇 女優』」(1930年) M |

| 66 | 新京極 松竹座「松竹座建築概要」(1925年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 67 | 新京極 松竹座 『建築寫眞類聚 活動寫眞館 卷二』(1926年、洪洋社)より |

| 68 | 新京極 松竹座「松竹座御案内」と第2回興行リーフレット(1924年) M |

| 69 | 浅草 松竹座「松竹座パンフレット 開場記念」と「SHOCHIKUZA NEWS」第1巻第1号(1928年) |

| 70 | 「全國活動寫真辯士番附」(1914年、全國活動寫眞辯士番附發行所) M |

| 71 | 写真:新宿 武蔵野館の舞台 『建築寫眞類聚 活動寫眞館』(1924年、洪洋社)より |

| 72 | プログラム:浅草 千代田館「CHIYODA NEWS」(1925年1月30日) M |

| 73 | プログラム:神田 シネマパレス「CINEMA PALACE」Vol. 2 No. 18(1925年) |

| 74 | 雑誌:「錯覚」第1巻第1号(1925年6月1日、錯覚社) A |

| 75 | プログラム:浅草 帝国館「帝國ニュース」Vol. 2 No. 18(1928年) M |

| 76 | 写真:六本木松竹 |

| 77 | 書籍:片岡一郎『活動写真弁史 映画に魂を吹き込む人びと』(2020年、共和国) |

| 78 | 雑誌:「活動畫報」第2巻第12号「第一音樂硏究號」(1918年12月1日、飛行社) M |

| 79 | プログラム:赤坂溜池 葵館「AOI」第25号(1925年) M |

| 80 | 丸の内 邦楽座 披露特別興行プログラム挿込カード(1927年) O |

| 81 | 新宿 武蔵野館 発声映画上映告知(1929年) M |

| 82 | 浅草 松竹座「松竹座ニュース」号外(1929年5月1日) |

| 83 | 浅草 松竹座「トーキー・ブック」(1929年) |

| 84 | プログラム:丸の内 邦楽座「HOGAKUZA NEWS」VOL.III, NO.23(1929年) M |

| 85 | プログラム:浅草 大勝館「S.P.」NO.11(1931年) M |

| 86 | 書籍:『松竹標準型石橋式発聲映冩機』(1932年頃) |

| 87 | 写真:帝国劇場(1931年) |

| 88 | チラシ:帝国劇場 トーキー映画上映(1931年) M |

| 89 | 写真:丸の内 邦楽座 |

| 90 | プログラム:丸の内 邦楽座「邦樂座週報」VOL. 1 NO. 1(1927年) M |

| 91 | 雑誌:「邦樂座グラフ」第1巻第1号(1927年5月1日、有名社) A |

| 92 | 写真:日本劇場(1935年頃) |

| 93 | プログラム:日本劇場「日本劇場ニュース」No. 1(1933年) H |

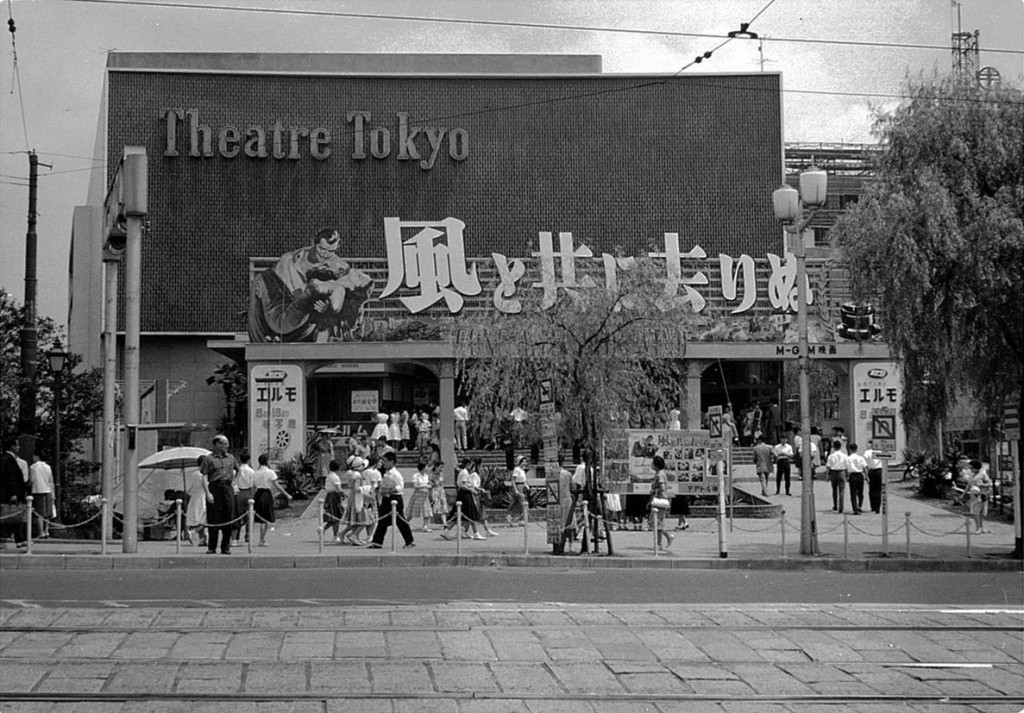

| 94 | プログラム:日本劇場「日劇ニュース」第1号(1935年) H |

| 95 | 写真:日比谷映画劇場 『東都映畫館建築 卷一』(1934年、洪洋社)より H |

| 96 | プログラム:日比谷映画劇場「日比谷映畫劇場ニュース」No. 1(1934年) H |

| 97 | 資料:大島屋本店 新春興行装飾用材料型錄(1930~1931年) M |

| 98 | 資料:浅草 大勝館『コングの復讐』(アメリカ、1933年、アーネスト・B・シェードザック監督)宣伝用羽子板(1934年頃) H |

| 99 | 写真:浅草 大勝館(1935年頃) |

| 100 | 写真:福岡 弁天座 町廻りのために仮装する人々(1937年) |

| 101 | 写真:道頓堀 弁天座(1936年) |

| 102 | 写真:神戸 聚楽館(1938年) |

| 103 | 写真:名古屋 弁天映画劇場(1938年) |

| 104 | 資料:畠山進光社「大入ポスター在庫月報」(1938年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 105 | 資料:「吉田印刷月報」第18巻第10号(1938年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 106 | 資料:美山堂ポスター定価表(1940年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 107 | 写真:大阪 弥生座(1938年) |

| 108 | プログラム:新宿 文化ニュース劇場「文化ニュースWEEKLY」No. 100(1938年) M |

| 109 | プログラム:浅草 帝国館「テイコクカン・ニユース」No. 1(1941年) M |

| 110 | 写真:京城 宝塚劇場(1941年) |

| 111 | プログラム(2点):京城 宝塚劇場 No. 11、No. 12(1941年) M |

| 112 | 写真:浅草 帝国館前の群衆(1942年) |

| 113 | 写真:浅草 帝国館「本日陸軍へ献金興行」看板(1942年頃) |

| 114 | 資料:社団法人映画配給社定款(1942年) |

| 115 | 写真:浅草 国際劇場 配給一元化を知らせる看板(1942年) |

| 116 | ポスター:「映画はかうして配給される!」(1943年) |

| 117 | 雑誌:「映画配給社報」第5号(1943年4月1日) |

| 118 | 映画配給公社半券(4点) 入江敏郎氏所蔵 |

| 119 | プログラム:「日本劇場」NO.375(1943年) 入江敏郎氏所蔵 |

| 120 | プログラム:「日本劇場」NO.377(1943年) 入江敏郎氏所蔵 |

| 121 | 「興行等取締規則」(1943年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 122 | 大日本興行協会「映画種類の増加と生フィルムの増配について/映写機の修理について」(1943年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 123 | 映画配給社九州支社「興行資材配給品目、価格、請求単位表」(1943年頃) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 124 | 入場税法抜萃(1944年、大日本映画協會調査第一課) |

| 125 | 雑誌:「活動畫報」第7巻第2号「活動寫眞映寫技術號」(1923年2月1日、正光社)M |

| 126 | 映写機カタログ(3点) アクメ商会、ルード・ラーティエン商館、高密工業(1930年~1931年頃) 鳥羽幸信コレクション |

| 127 | 写真:道頓堀 松竹座の映写室(1931年頃) アクメ商会映写機カタログより |

| 128 | 書籍:歸山教正(編)『映畫技術 映寫技士教科書』第2巻(1933年、映画技術出版社) |

| 129 | 書籍:小澤光旨(編著)『映寫技士講義 : 受験標準』(1934年、大日本活動写真協会) |

| 130 | 書籍:高嶋三郎『警視廰映寫技師試驗問題模範解説集』(1940年、東京日刊キネマ新聞社出版部) |

| 131 | 映画配給社「映寫機狀態檢査書 東京都地区 甲級 乙級」(1942~1944年) |

| 132 | 雑誌:「映写技術リポート」No.1(1950年7月1日、東京映写技術学校出版部) |

| 133 | 書籍:『映寫技術者試験問題集』(1954年、朝明書房) |

| 134 | 書籍:『映寫技術者テキスト』(1956年、日本音響精器) |

| 135 | 映写技術者免許証 本宮映画劇場所蔵 |

| 136 | 映写用カーボン 本宮映画劇場所蔵 |

| 137 | 静止広告用35mmスライドフィルム(2点) |

| 138 | 雑誌:「キネマ旬報」1970年4月上旬号「キネ旬映紅運動 第1回」 |

| 139 | 書籍:荒島晃宏『映画館のまわし者 ある映写技術者のつぶやき』(2011年、近代映画社) |

| 140 | パンフレット:『旅する映写機』(2013年、森田惠子監督) 個人蔵 |

| 141 | パンフレット:『まわる映写機 めぐる人生』(2018年、森田惠子監督) 個人蔵 |

| 142 | ビデオ:『まわる映写機 めぐる人生』(2018年、森田惠子監督)[抜粋] 映像提供 榊祐人氏 |

第3章 新たなる復興から戦後映画黄金期へ

| 143 | 1946年以降の映画入場者数、興行収入、映画館数、公開作品数グラフ |

|---|---|

| 144 | 雑誌:「興行ヘラルド」第1巻第3号(1946年2月21日、日本映画出版)「東京盛り場 正月景況」 |

| 145 | 雑誌:「映画演劇新報」第2巻第1号(1947年1月1日、日本映画出版)「興行界の新趨勢 百貨店の映畫館經營」 |

| 146 | プログラム:新京極 松竹座「京都松竹座ニュース」1(1946年) H |

| 147 | 有楽町 スバル座 『アメリカ交響楽』(アメリカ、1945年、日本公開1947年、アーヴィング・ラッパー監督)チラシとパンフレット H |

| 148 | 写真(7点):大阪 不二工芸による映画絵看板(1952~1962年) 画像提供 貴田明良氏 |

| 149 | 書籍:竹田耕作、竹田啓作(編著)『京都繁華街の映画看板 タケマツ画房の仕事』(2009年、キャッスル・カンパニー) |

| 150 | 書籍:貴田奈津子(企画)、岡田秀則(監修)『昭和の映画絵看板 看板絵師たちのアートワーク』(2021年、トゥーヴァージンズ) |

| 151 | 雑誌:「キネマ旬報」1953年6月下旬号「新・盛り場風土記 横浜」 |

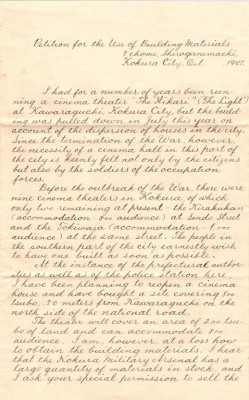

| 152 | 書籍:キネマ旬報社(編)『映画館のある風景 : 昭和30年代盛り場風土記 関東篇』(2010年、キネマ旬報社) |

| 153 | 柴田芳男「映画事業パンフレットNo.1 フリーブッキングとブロック・ブッキングについて」(1964年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 154 | 柴田芳男「映画事業パンフレットNo.2 映画劇場サービス読本」(1955年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 155 | 日活宣伝部「セールス宣伝手帖」(1959年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 156 | 雑誌:「キネマ旬報」1974年5月下旬号「われらの映画館56 フィルムセンター」 |

| 157 | 写真:テアトル東京(1961年) 画像提供 東京テアトル株式会社 |

| 158 | パンフレット:神戸国際日活劇場開館記念(1956年) H |

| 159 | パンフレット:新宿コマ・スタジアム開場記念(1956年) H |

| 160 | パンフレット:日比谷 東宝会館開場記念(1957年) H |

| 161 | 書籍:『OS十年の回顧』(1957年、OS劇場) |

| 162 | チラシ:大阪 梅田劇場 立体映画上映 H |

| 163 | パンフレット:東銀座 東京劇場『ブワナの悪魔』(アメリカ、1952年、日本公開1953年、アーチー・オーボラー監督) H |

| 164 | パンフレット:日比谷 有楽座『聖衣』(アメリカ、1953年、日本公開同年、ヘンリー・コスタ―監督) H |

| 165 | パンフレット:本所映画館『聖衣』 H |

| 166 | パンフレット:東銀座 東京劇場『ホワイト・クリスマス』(アメリカ、1954年、日本公開同年、マイケル・カーティス監督) H |

| 167 | パンフレット:帝国劇場『これがシネラマだ』(アメリカ、1952年、日本公開1955年、メリアン・C・クーパー他監督) H |

| 168 | パンフレット:大阪 梅田コマ・スタジアム『オクラホマ!』(アメリカ、1955年、日本公開1956年、フレッド・ジンネマン監督) H |

| 169 | パンフレット:日比谷 有楽座『ソロモンとシバの女王』(アメリカ、1959年、日本公開同年、キング・ヴィダー監督) H |

| 170 | パンフレット:テアトル東京『ベン・ハー』(アメリカ、1959年、日本公開1960年、ウィリアム・ワイラー監督) H |

| 171 | パンフレット:テアトル東京『西部開拓史』(アメリカ、1962年、日本公開同年、ヘンリー・ハサウェイ他監督) H |

| 172 | 帝国劇場 シネラマ鑑賞券半券(1962年) H |

| 173 | 「東映スコープ」パンフレット(1957年) 北九州市松永文庫所蔵 |

| 174 | 書籍:『さよならテアトル東京』(1981年、シネマディクト事務局) |

| 175 | 書籍:青木圭一郎『巨大映画館の記憶』(2021年、ワイズ出版) |

【特別コーナー】ある街の映画館

①東京から川崎へ~映画館「チネチッタ」の100年

| 176 | 写真:日暮里 第一金美館(1922年) |

|---|---|

| 177 | 写真:町屋金美館(1932年頃) |

| 178 | 写真:渋谷劇場(1937年) |

| 179 | 写真:川崎映画街建設予定地(1936年) |

| 180 | 写真:川崎映画劇場(1942年) |

| 181 | 写真:『十戒』(アメリカ、1956年、日本公開1958年、セシル・B・デミル監督)入場列 |

| 182 | 写真(2点):第2回没フィルム供養(1958年) |

| 183 | 写真:マンホールのサンドイッチマン |

| 184 | 写真:スター一日支配人(1957年) |

| 185 | 写真:バーテンダーコンテスト(1957年) |

| 186 | 写真:川崎市民映画コンクール(1957年) |

| 187 | 写真:映画仮装パレード(1957年) |

| 188 | 写真:映画街アベック時計台(1958年) |

| 189 | 写真:実演「若山富三郎極道ショー」(1969年) |

| 190 | 写真:川崎映画街(1970年代前半) |

| 191 | プログラム:「川崎映画街週報」第1号(1948年) |

| 192 | 雑誌:「京濱タイムス」第8号(1949年4月25日、京濱タイムス社) |

| 193 | 雑誌:「川崎映画街グラフ」1959年1月号(川崎映画街企画宣伝課) |

| 194 | 美須興行 会社紹介パンフレット(1960年) |

| 195 | 社内報「美友」No.13(1961年8月15日、川崎蒲田映画街美須興行)、No.29(1963年4月15日、同) |

| 196 | 「宣伝概況」(1960年、川崎・蒲田映画街宣伝部) |

| 197 | チネチッタ開館時の新聞広告(1987年) |

| 198 | 写真:ラ チッタデッラ(2002年) |

| 199 | 写真(2点):元映画館 画像提供 元映画館 |

| 200 | 書籍:小林康男『最新受験標準 映寫技術讀本』(1941年、日本映写技術学校) |

| 201 | 雑誌:「キネマ旬報」1959年9月上旬号 グラビア「映画のファクター 美須興行部の人々」/美須鑛「街造りの映画青年達」 |

| 202 | 書籍:美須鑛『アメリカ盛り場ある記』1959年 |

※176~198 株式会社チネチッタ所蔵

②北九州と興行主・中村上~北九州市松永文庫所蔵資料より

| 203 | 写真:中村上 |

|---|---|

| 204 | 早鞆倶楽部 番組通知綴(1923年~) |

| 205 | 「映画・演劇と入場税」(1940年頃) |

| 206 | 中津松竹館 田中絹代来演 チラシ(1937年) |

| 207 | 中津松竹館 来演映画人サイン帳(2点) |

| 208 | 『蛇姫様』特別契約書(1940年) |

| 209 | 映画興行願 小倉警察署長宛て(年代不詳) |

| 210 | 変形チラシ 門司世界館『海の野獣』(アメリカ、1925年、日本公開1926年、ミラード・ウェッブ監督) |

| 211 | 変形チラシ 門司本川座『加州目指して』(アメリカ、1925年、日本公開同年、ハリー・ポラード監督) |

| 212 | 招待券・入場券 テケツ切符・大入袋見本帖(1930年代) |

| 213 | 各種テケツ切符見本帖(1930年代) |

| 214 | 大日本興行組合「演劇、演芸興行時間竝各種興行用廣告制限申合ニ関スル件」(1943年) |

| 215 | 「『菊池千本槍』の宣伝に就て御注意」(1944年) |

| 216 | 映画配給社九州支社からの指示書(1943年) |

| 217 | 占領軍への映画館建設資材提供の陳情書(1945年)和文・英文 |

| 218 | キネマ画報社「宣伝物印刷 プロ、ポスター、絵葉書など復活のお知らせ」(1946年) |

| 219 | 3社九州支社「フィルム愛護ニ関スル件」(1946年頃) |

| 220 | 新東宝増資に際しての中村氏への出資依頼(1948年) |

| 221 | 『盤嶽江戸へ行く』の宣伝に関する通達(1949年) |

| 222 | 「人吉市映画人口推定表」(1948年頃) |

| 223 | 全九州松竹会「要望事項」(1960年) |

※203~223 北九州市松永文庫所蔵

第4章 名画座とアート系劇場

| 224 | 書籍:『三角寛サンカ選集; 第15巻/人世坐大騒動顚末記』(2005年、現代書館) |

|---|---|

| 225 | 書籍:三浦大四郎(編)『人世坐三十五年史 焼け跡から文芸坐まで』(1983年、文芸坐) |

| 226 | ポスター:池袋 人卋坐『愛の海峡』(イギリス、1945年、日本公開1948年、チャールズ・フレンド監督) |

| 227 | プログラム:新宿 帝都名画座「帝都名画座」2(1949年) H |

| 228 | プログラム:新宿 日活名画座「日活名画座」74「名画座コレクション第27集 ルネ・クレール全集」(1952年) H |

| 229 | 銀座 並木座 開館案内リーフレット H |

| 230 | プログラム:「銀座並木座ウィークリイ」第1号(1953年) H |

| 231 | 書籍:嵩元友子『銀座並木座 日本映画とともに歩んだ四十五年』(2006年、鳥影社)232 書籍:阿奈井文彦『名画座時代 消えた映画館を探して』(2006年、岩波書店) |

| 232 | 書籍:青木圭一郎『昭和の東京 映画は名画座』(2016年、ワイズ出版) |

| 233 | ポスター:アートシアター新宿文化『ぼくの村は戦場だった』(ソ連、1962年、日本公開1963年、アンドレイ・タルコフスキー監督) |

| 234 | パンフレット:アートシアター No.1『尼僧ヨアンナ』(ポーランド、1961年、日本公開1962年、イェジ・カヴァレロヴィチ監督、1962年日本公開) |

| 235 | パンフレット:アートシアター No.44『大地のうた』(インド、1955年、日本公開1966年、サタジット・レイ監督) |

| 236 | 書籍:葛井欣士郎『アートシアター新宿文化 : 消えた劇場』(1986年、創隆社) |

| 237 | 書籍:葛井欣士郎『遺言 アートシアター新宿文化』(2008年、河出書房新社) |

| 238 | ポスター:岩波ホール『大樹のうた』(インド、1959年、日本公開1974年、サタジット・レイ監督) |

| 239 | パンフレット:「エキプ・ド・シネマ」 No.1『大樹のうた』 |

| 240 | 「エキプ・ド・シネマ」パンフレット選 |

| No.8『狂った一頁/十字路』(1926年、1928年、ニューサウンド版公開1975年、衣笠貞之助監督) No.27『ピロスマニ』(グルジア、1969年、日本公開1975年、ギオルギ・シェンゲラヤ監督) No.29『家族の肖像』(イタリア=フランス、1974年、日本公開1978年、ルキノ・ヴィスコンティ監督) No.32『木靴の樹』(イタリア、1978年、日本公開1979年、エルマンノ・オルミ監督) No.34『旅芸人の記録』(ギリシャ、1975年、日本公開1979年、テオ・アンゲロプロス監督) No.51『早池峰の賦』(1982年、羽田澄子監督) No.55『ゲームの規則』(フランス、1939年、日本公開1982年、ジャン・ルノワール監督) No.57『恋の浮島』(日本=ポルトガル、1982年、日本公開1983年、パウロ・ローシャ監督) No.73『ファニーとアレクサンデル 』(スウェーデン、1982年、日本公開1985年、イングマール・ベルイマン監督) No.128『宋家の三姉妹』(香港=日本1997年、日本公開1998年、メイベル・チャン監督) No.146『2003年、美しい夏キリシマ』(黒木和雄監督) No.174『カティンの森』(ポーランド、2007年、日本公開2009年、アンジェイ・ワイダ監督) | |

| 241 | 書籍:高野悦子『私のシネマライフ』(1983年、主婦と生活社) |

| 242 | 書籍:高野悦子『岩波ホールと「映画の仲間」』(2013年、岩波書店) |

| 243 | パンフレット:新宿 シネマスクエアとうきゅう No.1『ジェラシー』(イギリス、1979年、日本公開1981年、ニコラス・ローグ監督) |

| 244 | パンフレット:渋谷 ユーロスペース 『ある道化師』(西ドイツ、1975年、日本公開1982年、ヴォイチェフ・ヤスニー監督) |

| 245 | パンフレット:シネヴィヴァン六本木 No.1『パッション』(スイス=フランス、1982年、日本公開1983年、ジャン=リュック・ゴダール監督) |

| 246 | パンフレット:シネセゾン渋谷 No.1『そして船は行く』(イタリア=フランス、1983年、日本公開1985年、フェデリコ・フェリーニ監督) |

| 247 | パンフレット:シネマライズ渋谷 No.2『ホテル・ニューハンプシャー』(アメリカ、1984年、日本公開1986年、トニー・リチャードソン監督) |

| 248 | パンフレット:日比谷 シャンテ・シネ1 No.1『グッドモーニング・バビロン!』(伊=仏=米、1987年、日本公開同年、ヴィットリオ・タヴィアーニ、パオロ・タヴィアーニ共同監督) |

| 249 | パンフレット:渋谷 Bunkamuraル・シネマ1 『遠い日の家族』(フランス、1985年、日本公開1989年、クロード・ルルーシュ監督) |

| 250 | 雑誌:「シティロード」第18巻第7号(1988年7月1日、エコー企画)「特集ミニシアターをめぐる文化考」 |

| 251 | 書籍:大高宏雄、稲葉まり子(共編著)『ミニシアターをよろしく』(1989年、JICC出版局) |

| 252 | 書籍:大高宏雄『ミニシアター的! 映画がもっともっと好きになる本』(1998年、WAVE出版) |

| 253 | 書籍:柴田芳男『映画館ものがたり』(1958年、映画界研究所) |

| 254 | 書籍:柴田芳男『続映画館ものがたり』(1958年、映画界研究所) |

| 255 | 書籍:丹野達弥編『東京いい映画館みたい映画館 観客の未来のために』(1999年、樹花舎) |

| 256 | 書籍:大屋尚浩『日本懐かし映画館大全』(2017年、辰巳出版) |

| 257 | 書籍:映画芸術編集部(編)『映画館(ミニシアター)のつくり方』(2010年、AC Books) |

| 258 | 書籍:代島治彦『ミニシアター巡礼』(2011年、大月書店) |

| 259 | 書籍:フィルムアート社(編)『そして映画館はつづく あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないのだろう』(2020年、フィルムアート社) |

| 260 | 書籍:岡田芳郎『世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田につくった男はなぜ忘れ去られたのか』(2008年、講談社) |

| 261 | 書籍:田村優子『場末のシネマパラダイス 本宮映画劇場』(2021年、筑摩書房) |

| 262 | 書籍:平野勇治『小さな映画館から』(2021年、安住恭子) |

| 263 | 書籍:水野昌光、登重樹『シネマ・スクエア・レックをもう一度 ある映画館の物語』(2002年、新風舎) |

| 264 | 書籍:神谷雅子『映画館ほど素敵な商売はない』(2007年かもがわ出版) |

| 265 | 書籍:元町映画館出版プロジェクト(編)『元町映画館ものがたり 人、街と歩んだ10年、そして未来へ』(2021年、元町映画館) |

| 266 | 書籍:浜田高夫+シネマ・クレール応援団『シネマ・クレール物語』(2020年、吉備人出版) |

| 267 | 書籍:田中次郎編著『札幌の映画館「蠍座」全仕事』(2016年、寿郎社) |

| 268 | 書籍:ラスト・バウス実行委員会(編)『吉祥寺バウスシアター 映画から船出した映画館』(2014年、boid) |

| 269 | 雑誌:「Niigata intervier magazine life-mag.」vol. 007「特集新潟・市民映画館シネ・ウインド」(2013年) |

| 270 | 書籍:『燃えよ!インディーズ シネマスコーレ30年史』(2013年、シネマスコーレ) |

| 271 | 書籍:高瀬進『映画館 1』(1998年、冬青社) |

| 272 | 書籍:中馬聰『映画館 中馬聰写真集』(2015年、リトルモア) |

| 273 | 書籍:和田由美、北の映像ミュージアム『ほっかいどう映画館グラフィティー』(2015年、亜璃西社) |

| 274 | 書籍:佐藤清一郎『映画街・演劇街 : 秋田県興行史』(1976年、みしま書房) |

| 275 | 書籍:山嵜廣『近代浦和文化小史 浦和劇場(共楽座)の歴史』(2000年) |

| 276 | 書籍:渡辺綱雄『名古屋の映画 私版』(1961年、作家社) |

| 277 | 書籍:田中泰彦(編)『西陣の史跡 思い出の西陣映画館』(1990年、京を語る会) |

| 278 | 書籍:板倉史明(編著)『神戸と映画 映画館と観客の記憶』(2019年、神戸新聞総合出版センター) |

| 279 | 書籍:鷹取洋二『消えた映画館を探して おかやま、昭和の記憶』(2020年、吉備人出版) |

| 280 | 書籍:板東悊夫『とくしま映画三代記』(1965年、徳島県教育会出版部) |

| 281 | 書籍:藤川治水『熊本シネマ巷談』(1978年、青潮社) |

| 282 | 書籍:唐鎌祐祥『かごしま映画館100年史』(2017年、南日本新聞開発センター) |

| 283 | 書籍:平良竜次、當間早志『沖縄まぼろし映画館』(2014年、ボーダーインク) |

| 284 | 書籍:『街の記憶 劇場のあかり 新潟県 映画館と観客の歴史』(2009年、新潟・新潟市民映画館鑑賞会) |

| 285 | 書籍:『街にキネマがあったころ 明治から昭和初期の映画館』(2009年、さいたま市立博物館) |

| 286 | 書籍:『わが街・中央・シネマの時代』(2014年、古き良き文化を継承する会) |

| 287 | 書籍:文京ふるさと歴史館(編)『本郷座の時代 記憶のなかの劇場・映画館』(1996年、文京区教育委員会) |

| 288 | 書籍:『杉並にあった映画館』(2015年、杉並区立郷土博物館) |

| 289 | 書籍:『シネマ・シティ 横浜と映画』(2005年、横浜都市発展記念館) |

| 290 | 書籍:小林竜太郎『長野のまちと映画館 120年とその未来』(2017年、光竜堂) |

| 291 | 書籍:『映画館 わが青春のスクリーン静岡映画館物語』(2009年、「静岡映画館物語」編集委員会) |

| 292 | 書籍:『大津の映画館 : あの頃みんなが映画の大ファンだった』(1998年、大津市歴史博物館) |

| 293 | 書籍:竹田章作『京都の映画館文化』(2021年、京都映画芸術文化研究所) |

| 294 | 書籍:能間義弘『図説福岡県映画史発掘 戦前篇』(1984年、図書刊行会) |

| 295 | 水戸東映 館名ネオン看板「映」 谷田部智章氏所蔵 |

| 296 | 写真:『一人息子』(1936年、小津安二郎監督)スチル |

| 297 | 写真:『おかあさん』(1952年、成瀬巳喜男監督)スチル |

| 298 | 写真:『野獣の青春』(1963年、鈴木清順監督)スチル |

| 299 | 幟旗(5点) 本宮映画劇場所蔵 |

| 300 | 高知小劇 入場券刺し |

| 301 | シアターN渋谷 定員表示板 |

| 302 | 浅草中映劇場/浅草名画座/浅草新劇場 上映時間表 |

| 303 | 銀座シネパトス1 劇場名プレート |

イベント

現在のところ関連イベント実施の予定はありません。