NFAJ Digital Gallery – No.26

公開日:2022年11月15日

第26回

戦前期の日本の映画撮影所(1)

1930年代は戦前の日本映画の黄金時代に当たり、しかもサイレント映画からトーキー映画に移行する時期と重なり、映画製作の現場である撮影所の機構も、大きな変容を迫られました。各映画会社では、より大きな敷地を求めて、鉄道沿線の郊外に新たな撮影所を建設する機運も生まれました。

そうした変革の時期に、雑誌『キネマ旬報』では1929年4月1日発行の第326号から毎年「日本撮影所録」を掲載、それは戦時体制に向かう1940年まで続けられました(1940年は7月1日)。「春季特別号」の附録として、最初は撮影所各部署の人名録でしたが、次第に詳細な設備や機材の一覧となりました。今回載せる写真もこの「日本撮影所録」に掲載されたものを中心に選び(一部、1936年4月1日・第571号のグラビア「スタヂオ游覧」写真撮影:小島浩、大崎史郎、松本政利)、当時の所在地や敷地の規模、ステージ数、撮影機の台数などを参考までに転記しました(データは全て1938年4月1日・第641号のもの)。

なお、このシリーズの写真はすべて戦前のキネマ旬報社調査部旧蔵のもので、国立国会図書館からの寄贈による「社団法人日本映画連合会旧蔵 映画公社資料」の一部です。

日活多摩川撮影所

Nikkatsu Tamagawa Studio

写真/Photo

京王線沿線の東京調布にある多摩川撮影所は、京都の東活映画社の解散を受け、その流れを組む人々が設立した日本映画株式会社の撮影所として1933年に開設されました。しかしすぐに閉鎖状態となり、その跡地に、日活太秦撮影所で時代劇部と同居していた現代劇部が、1934年3月に移転、日活多摩川撮影所となりました。1942年の戦時統合で大映東京第二撮影所と改称(第一撮影所は旧新興大泉)、戦後の大映東京撮影所を経て、現在は角川大映スタジオに引き継がれています。

所在地:東京府北多摩郡調布町布田小島分603/敷地:1万500坪/トーキーステージ4棟、ダークステージ3棟/キャメラ:19台

日活多摩川撮影所(現・角川大映スタジオ)の所在地がこちら。

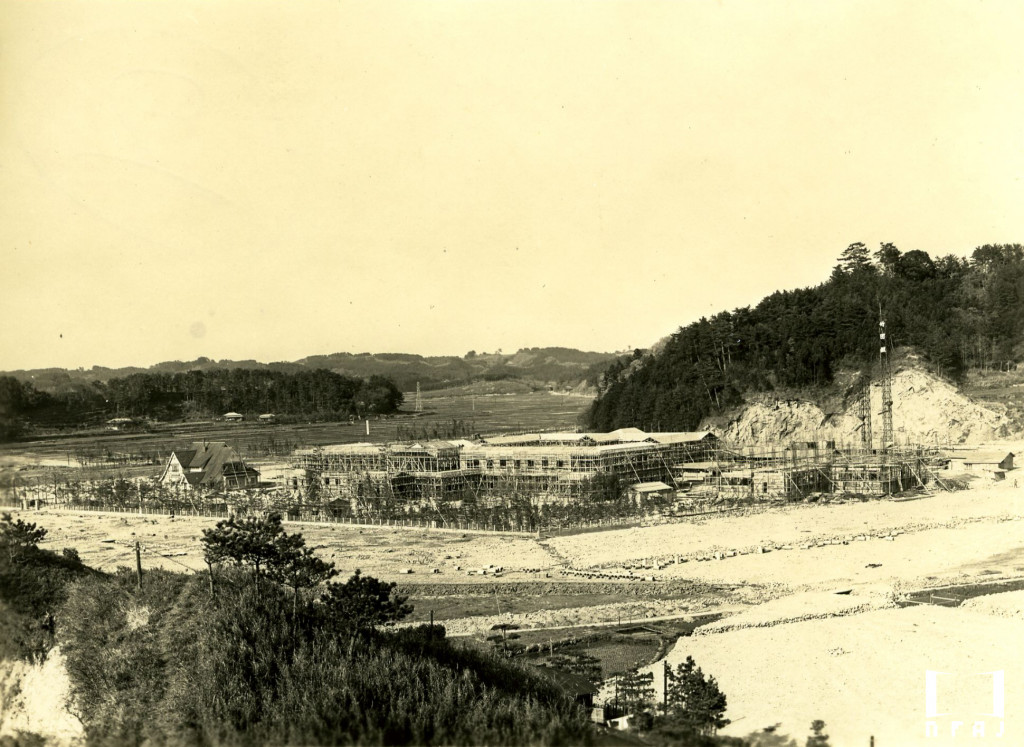

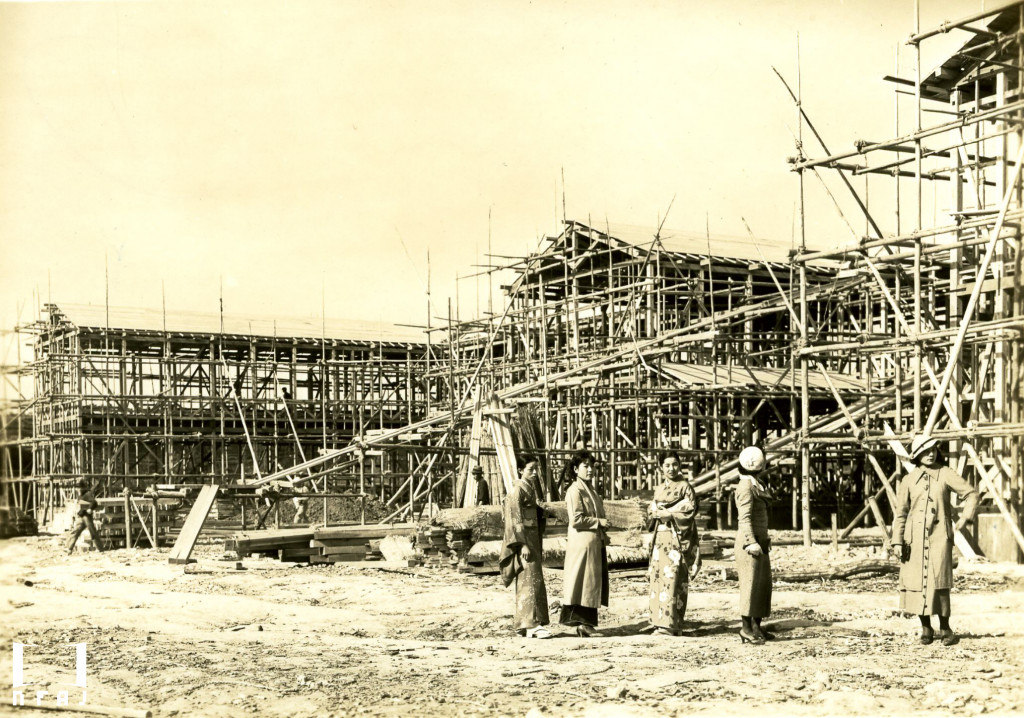

松竹大船撮影所

Shochiku Ofuna Studio

写真/Photo

1920年に開所した東京の松竹蒲田撮影所が手狭になったので、1936年1月に神奈川県の大船に撮影所を新築移転。敷地は蒲田時代の7000坪から3万坪に拡大しました。東海道線沿線のこの地は、撮影所開設に合わせて住宅地としても分譲されました。松竹映画はこれを機に「大船調」と呼ばれ、戦後にわたって全盛時代を築きましたが、2000年に閉所し65年の歴史に幕を閉じました。

所在地:神奈川県大船孔雀台/敷地:3万2000坪/トーキーステージ5棟、補助ステージ3棟、ダビングステージ1棟/キャメラ:44台

松竹大船撮影所の跡地がこちら。

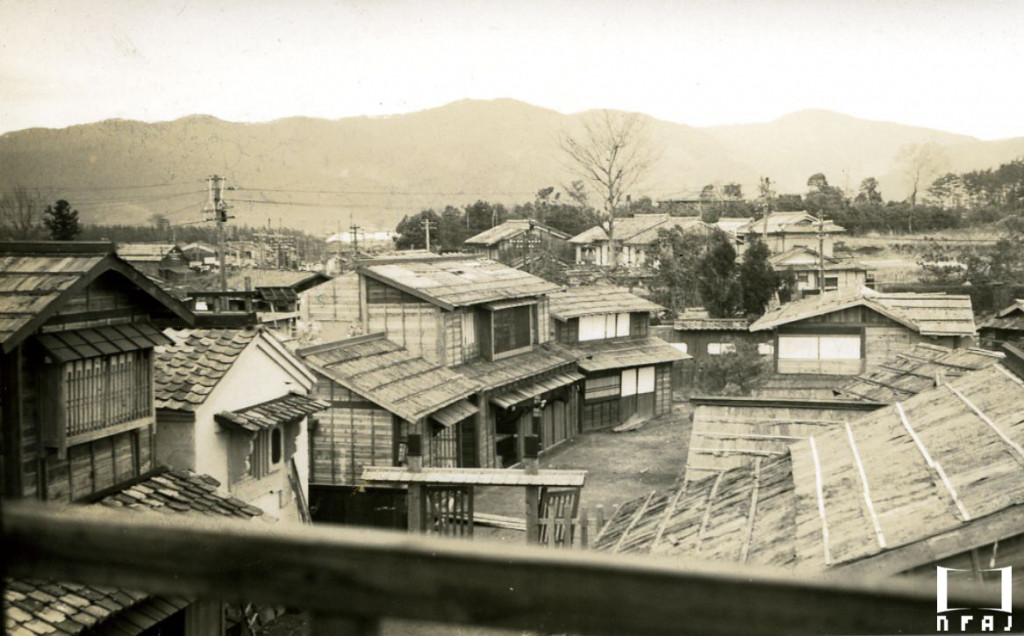

松竹下加茂撮影所

Shochiku Shimokamo Studio

写真/Photo

1923年の関東大震災の被害により松竹蒲田撮影所の機能が一時、京都の下加茂に移転したことで、松竹下加茂撮影所の歴史が始まりました。その後、松竹京都撮影所として主に時代劇映画を製作。1950年にフィルム倉庫から大規模な火災を起こし、1952年京都撮影所の機能が太秦に移転したため、松竹傍系の京都映画撮影所として1974年まで稼働しました。

所在地:京都市左京区下鴨宮崎町127/敷地:2222坪/トーキーステージ4棟、サウンドステージ1棟/キャメラ:13台

当時の所在地がこちら。

新興キネマ太秦撮影所

Shinko Kinema Uzumasa Studio

写真/Photo

もとは1926年に阪東妻三郎プロダクションの太秦撮影所として開所。その後、帝キネの撮影所となり、1931年9月、帝キネの代行会社・新興キネマの撮影所となる。1942年の戦時統合では大映京都第二撮影所と改称(第一撮影所は旧日活京都)、1947年の東横映画撮影所を経て、現在は東映京都撮影所として活動を続けています。

所在地:京都市右京区太秦蜂岡町9/敷地:5000坪/ステージ6棟/キャメラ:15台

新興キネマ太秦撮影所(現・東映京都撮影所)の所在地がこちら。

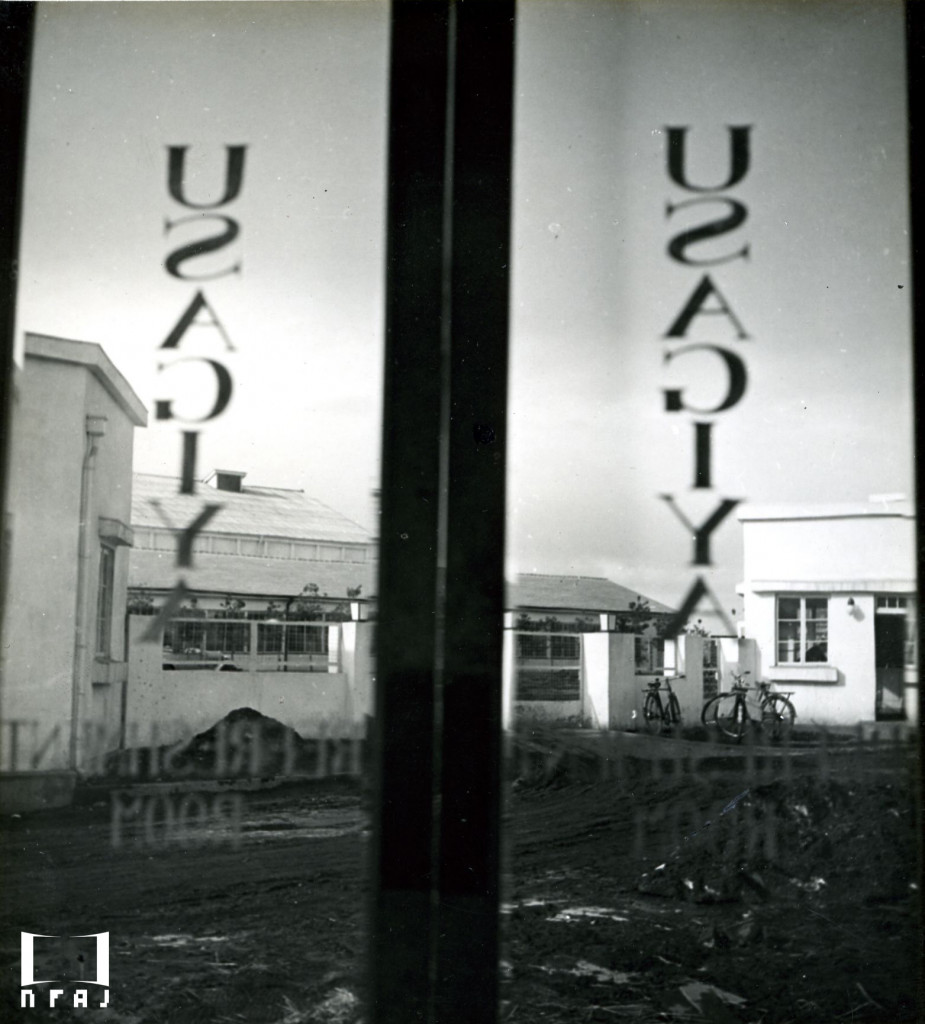

新興キネマ大泉撮影所

Shinko Kinema Oizumi Studio

写真/Photo

京都の太秦撮影所に時代劇部と同居していた新興キネマ現代劇部が、1935年3月に武蔵野鉄道(のちの西武鉄道)沿線の大泉学園駅近郊に新築移転。1942年の戦時統合で大映東京第一撮影所と改称(第二撮影所は旧日活多摩川)、1947年の太泉スタヂオを経て、1951年、東映東京撮影所となり、現在も稼働を続けています。

所在地:東京市板橋区東大泉町1034/敷地:2万坪/トーキーステージ6棟、ダビングステージ1棟/キャメラ:18台

新興キネマ大泉撮影所(現・東映東京撮影所)の所在地がこちら。