NFAJ Digital Gallery – No.9

公開日:2015年2月17日

第9回

戦前期日本の映画館写真(7)―神戸 名古屋篇

20世紀最大の娯楽産業として君臨してきた映画―それを担ったのは、昭和初期までに各地に建設された豪奢な映画館の数々でした。大衆を惹きつけるその堂々たる建築、そして華やかな宣伝装飾は、娯楽の王者としての映画の圧倒的なパワーを象徴しています。「戦前期日本の映画館写真」第7回は、日本屈指の大都市である神戸と名古屋を取り上げ、新開地(神戸)や大須(名古屋)など、映画とともに繁華街が築かれていった様に注目いたします。なお、このシリーズの写真はすべて国立国会図書館からの寄贈によるものです(社団法人日本映画連合会旧蔵映画公社資料)。

神戸 錦座(1931年)

Nishikiza Theater, Kobe (1931)

神戸 聚楽館(しゅうらくかん)(1938年)

Shurakukan Theater, Kobe (1938)

神戸 阪急会館(1942年)

Hankyu Kaikan, Kobe (1942)

神戸 三宮映画館(1938年)

Sannomiya Eigakan, Kobe (1938)

神戸 三宮劇場(1938年)

Sannomiya Theater, Kobe (1938)

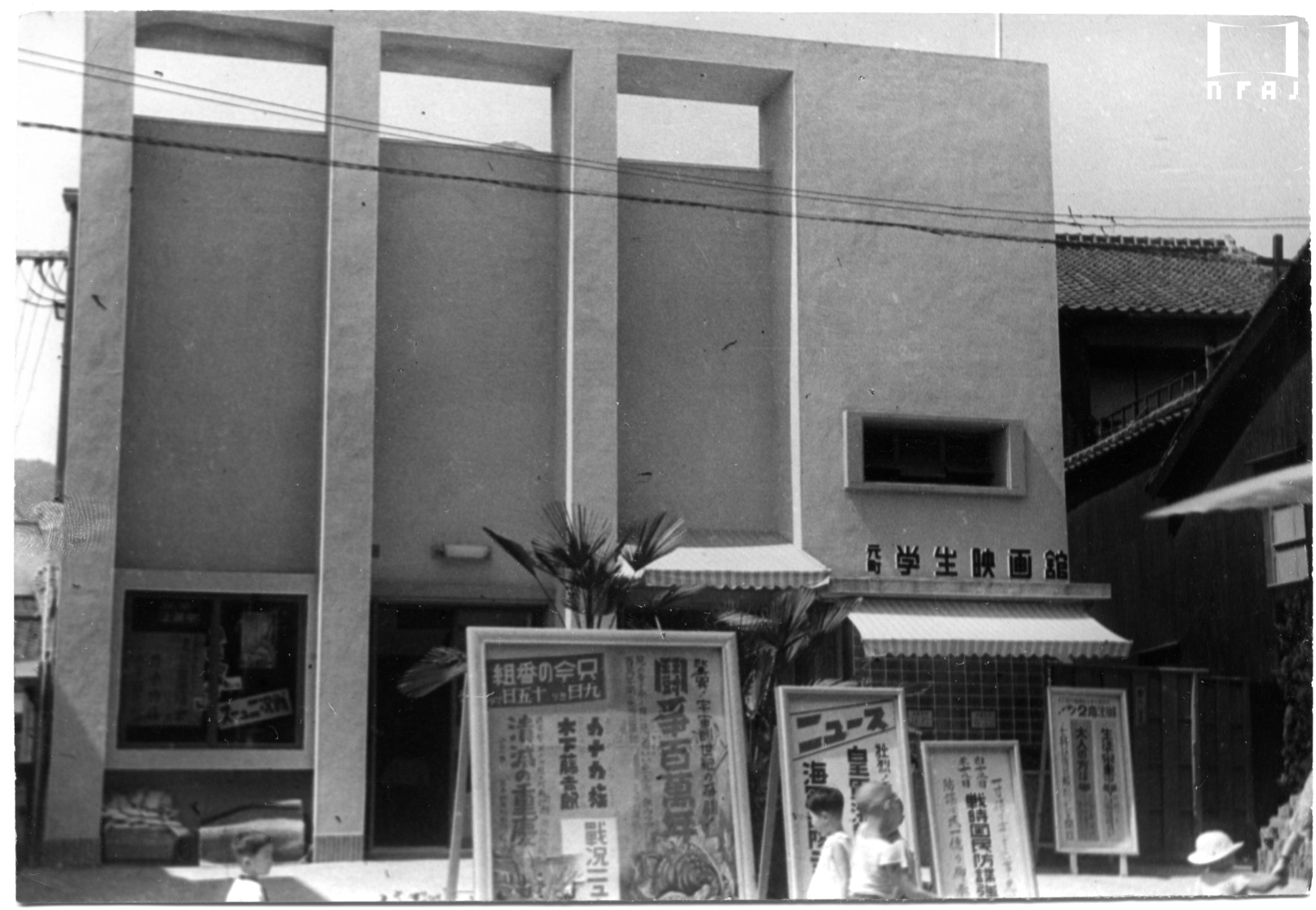

神戸 元町学生映画館(1942年)

Motomachi Gakusei Eigakan, Kobe (1942)

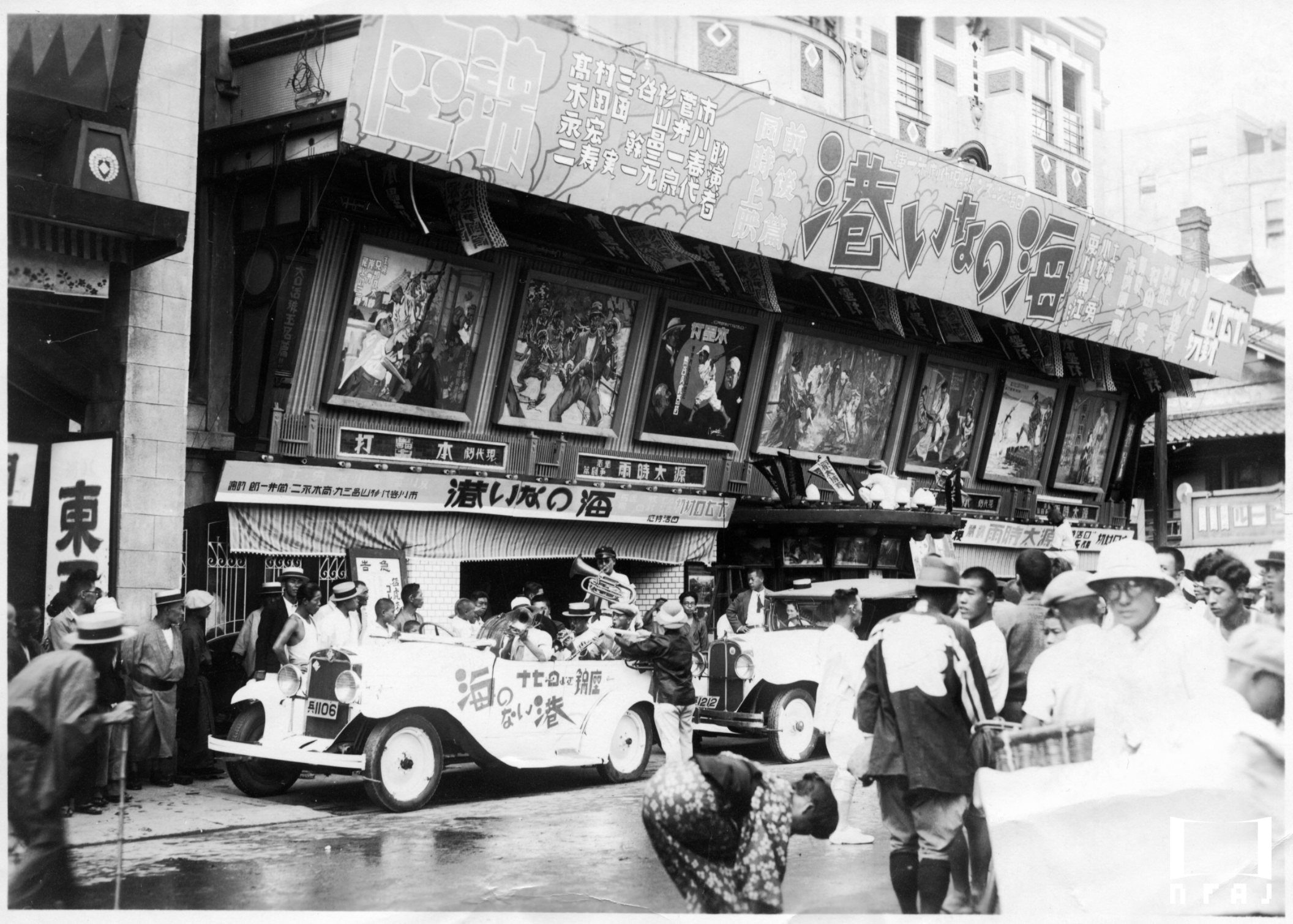

名古屋 千歳劇場(1929年)

Chitose Theater, Nagoya (1929)

写真/Photo

広小路通の西端・南桑名町にあった。前身は、明治時代の芝居小屋「千歳座」で、演劇の合間に映画上映も行っていた。1921年に松竹キネマの直営館となり改称、主に外国映画の封切館として親しまれた。無声時代には芸術的なヨーロッパ映画が次々と上映され、名説明者を配した独特な雰囲気は「千歳情緒」(伊藤紫英)と呼ばれた。定員は655名。写真は1929年にパラマウント社と松竹が提携した時のもので、上映作品は『恋愛行進曲』(ジョン・クロムウェル、A・エドワード・サザーランド監督)。1945年の名古屋大空襲で焼失したが、1947年に大映の封切館として再建。閉館は1970年。

名古屋 八重垣劇場(1930年)

Yaegaki Theater, Nagoya (1930)

名古屋 中京劇場(1941年)

Chukyo Theater, Nagoya (1941)

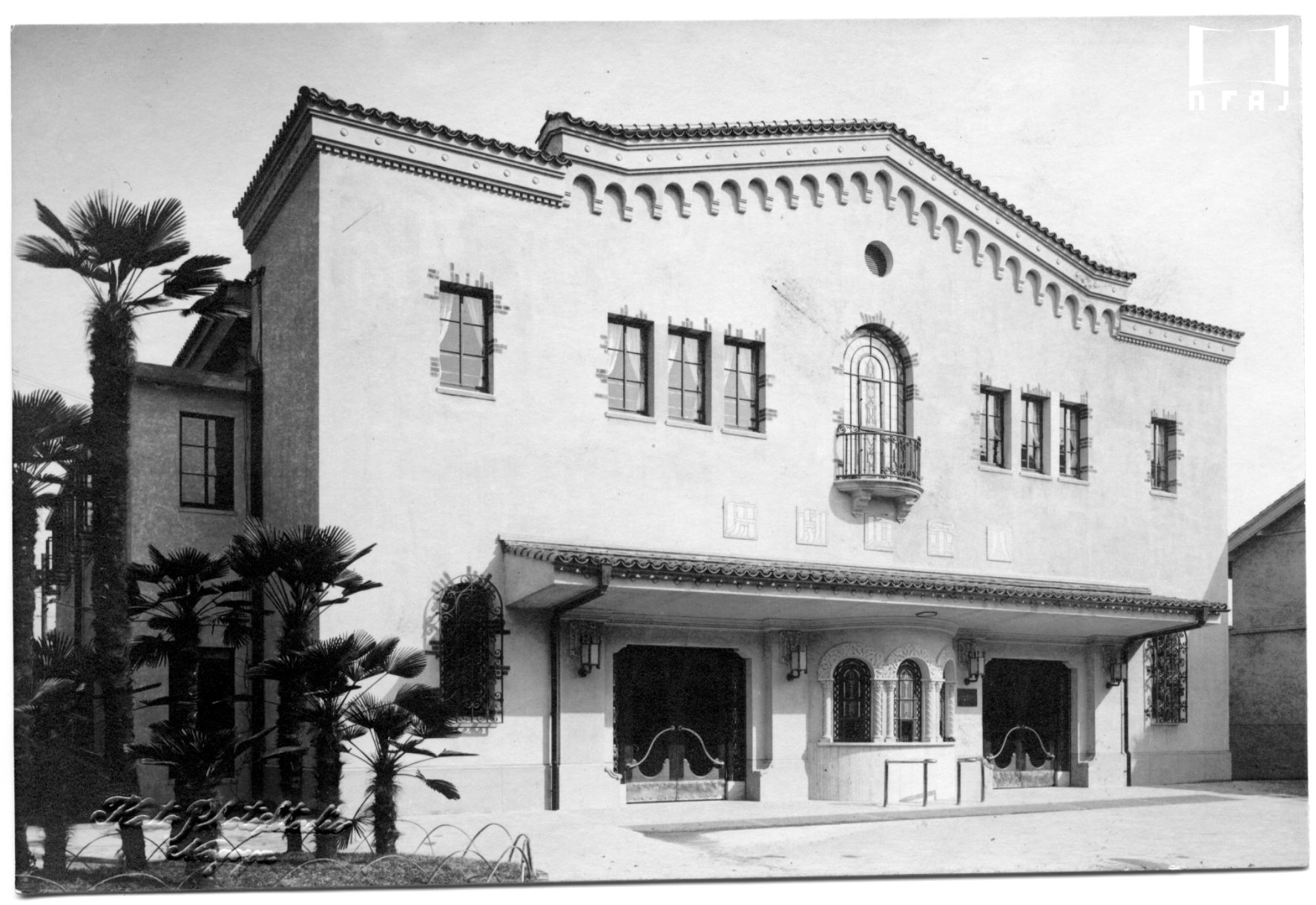

名古屋 名古屋宝塚劇場(1936年)

Nagoya Takarazuka Theater, Nagoya (1936)

写真/Photo

1935年11月3日、広小路通に開館した東宝直営劇場で、定員は1994名。開館番組は宝塚少女歌劇で、次週から映画上映も始まった。写真の上映作品は『エノケンの千万長者』(山本嘉次郎監督)。大劇場は1階から3階まであり、2階にはレストラン「名宝グリル」、5階には「名宝アイススケート場」、3階にはのちに小劇場「名宝会館」ができた。戦後も東宝系の邦画洋画のロードショー館として、名宝劇場、名宝シネマ、名宝スカラ座の三館体制で名古屋興行界の中心的存在であったが2002年12月に閉館した。

名古屋 大須映画劇場(1938年)

Osu Eiga Theater, Nagoya (1938)

名古屋 帝国劇場(1938年)

Imperial Theater, Nagoya (1938)

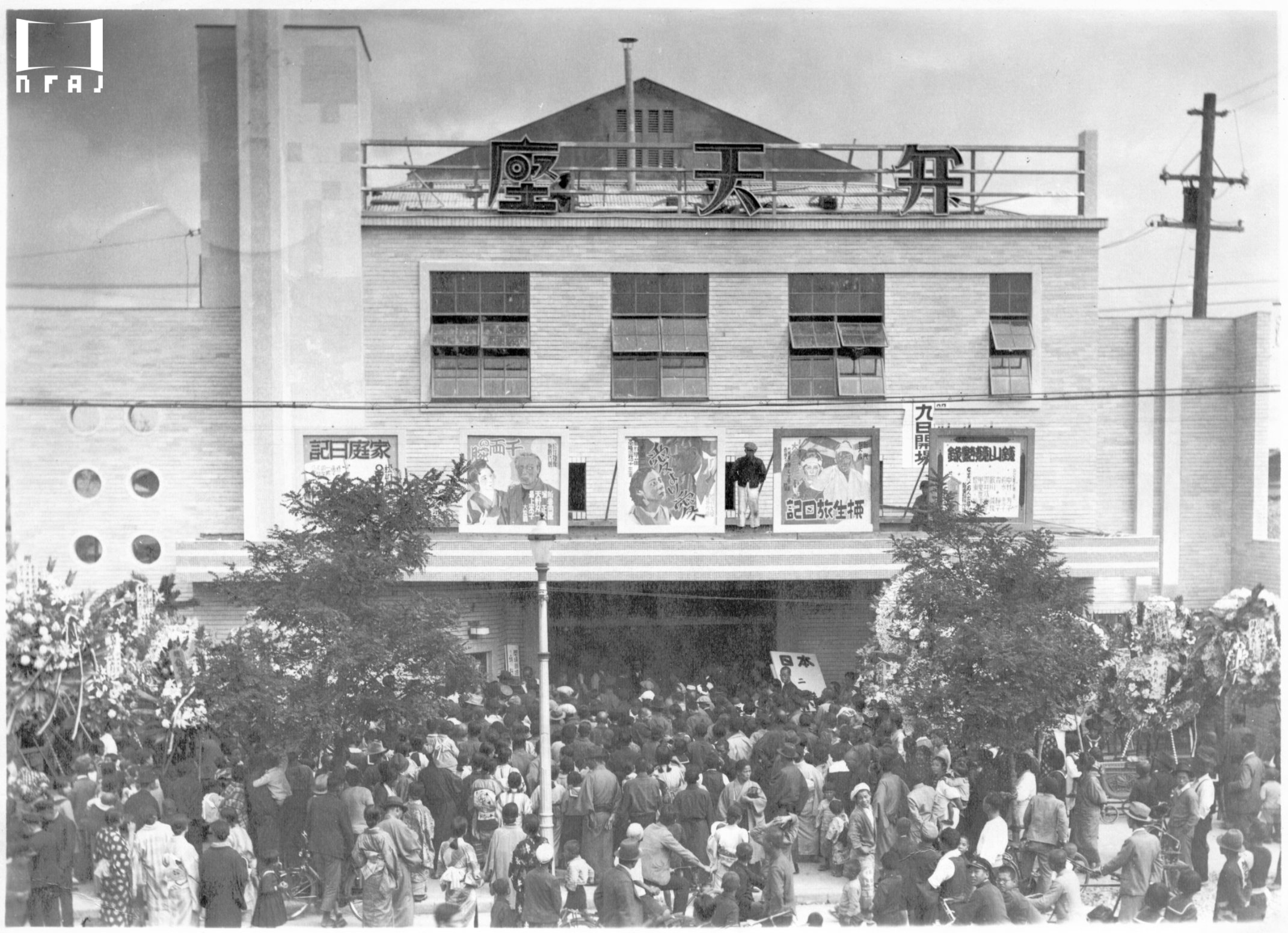

名古屋 弁天映画劇場(1938年)

Benten Eiga Theater, Nagoya (1938)

写真/Photo

1938年10月9日、西区浄心大通りに古川商店映画部の経営で新築開場。定員は375名。第1回上映作品は松竹の『愛より愛へ』(島津保次郎監督)と『千両の腕』(笠井輝二監督)、新興キネマの『柳生旅日記』(堀田正彦監督)の3本立て、封切館ではなく二番館であった。古川為三郎の興した古川商店は当時、貴金属商を辞め映画館経営に乗り出しており、戦後は「日本ヘラルド映画」となって名古屋興行界の指導的役割を担い、後に日本の外国映画配給の一大勢力となった。資料では「弁天映画劇場」だが写真上の館名は「弁天座」。