NFAJ Digital Gallery – No.27

公開日:2023年2月2日

第27回

戦前期の日本の映画撮影所(2)

今回も前回に引き続き「戦前期の日本の映画撮影所」を取り上げます。1930年代に入るとトーキー製作を前提とした新興勢力の東宝グループが映画界に参入し、従来の日活、松竹という老舗の映画会社としのぎを削ることになります。一方で、日中戦争の泥沼化に伴い、映画界にも統制の波が押し寄せ、大都映画といった娯楽作品を量産した会社が統合される事態も起こりました。

今回も前回同様『キネマ旬報』誌に掲載された「日本撮影所録」の写真を中心に各撮影所の姿を紹介します(一部、1936年4月1日・第571号のグラビア「スタヂオ游覧」写真撮影:小島浩、大崎史郎、松本政利)。撮影所の規模を示す情報も同様に『キネマ旬報』1938年4月1日・第641号のものです。

なお、このシリーズの写真はすべて戦前のキネマ旬報社調査部旧蔵のもので、国立国会図書館からの寄贈による「社団法人日本映画連合会旧蔵 映画公社資料」の一部です。

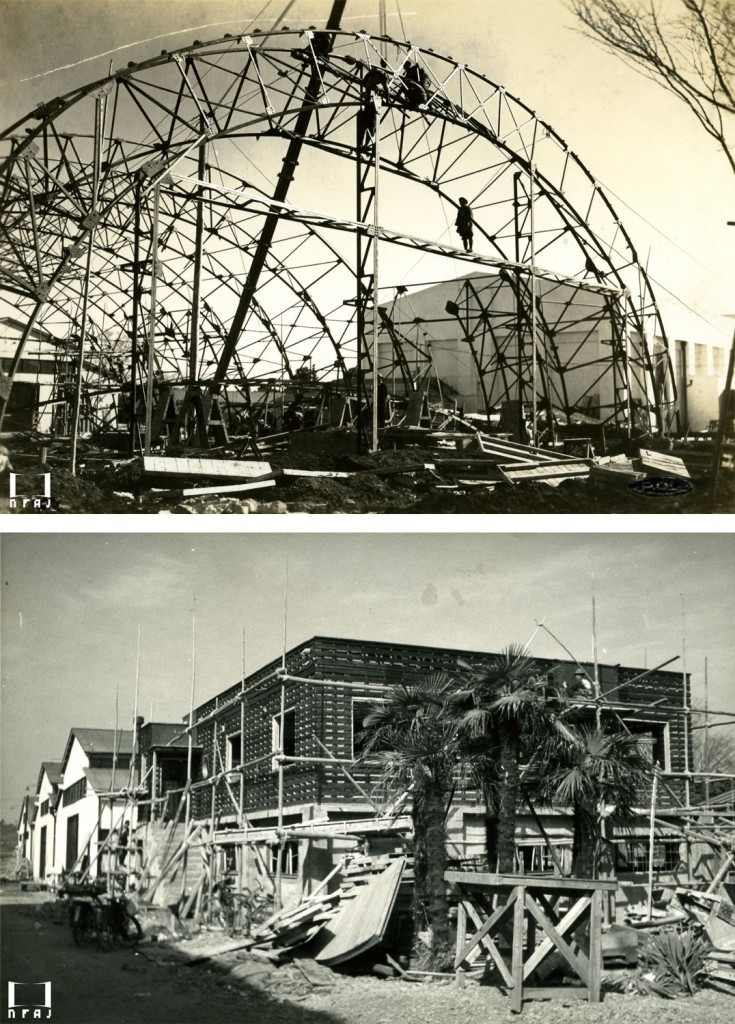

P.C.L.映画製作所

P.C.L. Studio

写真/Photo

1932年創立の写真化学研究所(Photo Chemical Laboratory)は、フィルム現像と映画録音の研究機関として始まりましたが、1933年12月には別会社としてP.C.L.映画製作所を立ち上げ、劇場用映画の自主製作を開始、最新のトーキー・スタジオを持った新興勢力として日本の映画界に打って出ました。1937年には東宝映画株式会社の東京撮影所となり、戦中戦後を通して、特撮映画を含む多くの作品を発表。現在もTOHOスタジオとして、創業の地・世田谷の砧で製作を行っています。

所在地:東京市世田谷区喜多見町100/敷地:1万3000坪/トーキー・ステージ8棟/キャメラ25台

【現在地】東京都世田谷区成城一丁目4番1号

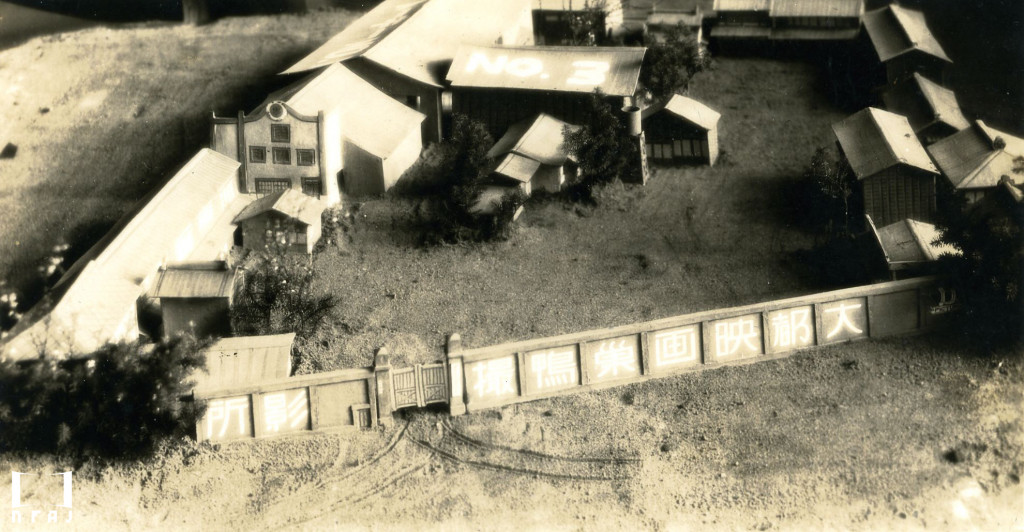

J.O.スタヂオ

J.O. Studio

写真/Photo

1934年12月、京都市太秦の蚕ノ社(かいこのやしろ)で設立をみたJ.O.スタヂオは、もとは映画機材などの輸入商・大沢商会の貸スタジオとして始まりました。社名のJは大沢商会が契約していたアメリカの録音システムJenkins、Oは大沢商会の頭文字です。すぐにP.C.L.映画製作所と同様、自主製作に乗り出し、1937年には東宝ブロック強化のため、写真化学研究所、P.C.L.映画製作所、東宝映画配給と合併し、東宝映画京都撮影所となりました。しかし、日中戦争下の臨戦体制に対応するため、企業縮小のあおりを受け、1941年9月に閉鎖されました。

所在地:京都市右京区太秦上刑部町10/敷地:6000坪/トーキー・ステージ4棟/キャメラ9台

【現在地】京都市右京区太秦上刑部町10[大日本印刷京都工場]

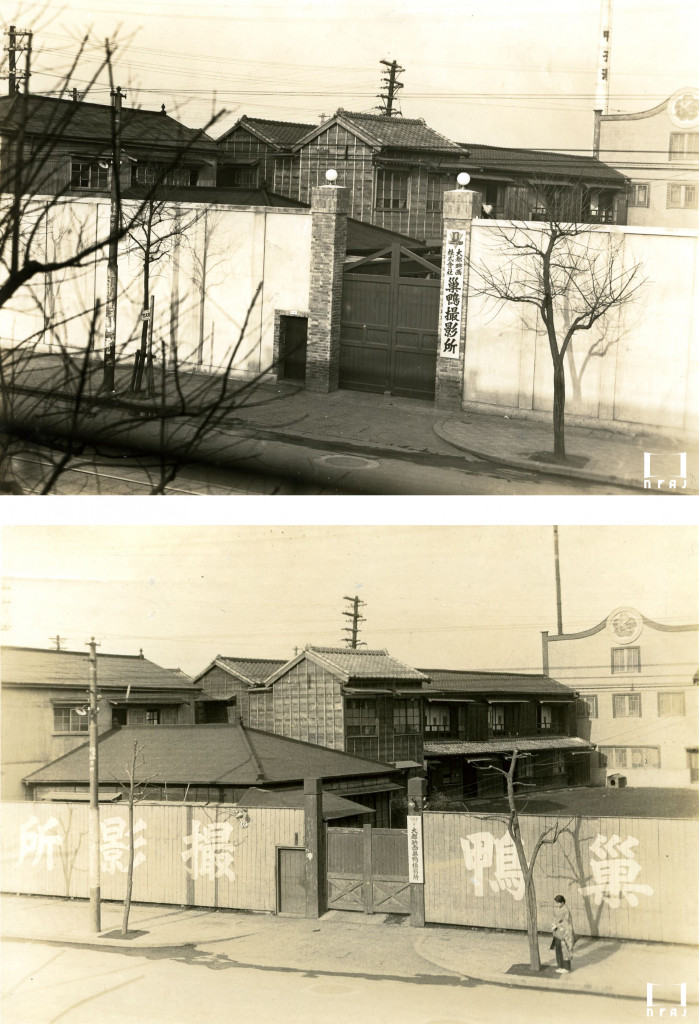

大都映画巣鴨撮影所

Daito Eiga Sugamo Studio

写真/Photo

1927年創立の河合映画(河合プロダクション)の撮影所は当初、東京・三河島の町屋にありましたが、すぐに手狭となり、もと国活の撮影所として使われていた巣鴨撮影所に移転しました。1933年、社名変更に伴い、大都映画巣鴨撮影所として、時代劇、現代劇を問わず、大衆娯楽映画を量産。低廉な料金で子どもたちや庶民に親しまれましたが、1942年の戦時統合により大映に合併され、巣鴨撮影所は閉鎖されました。

所在地:東京市豊島区巣鴨町4丁目445/敷地:6800坪/ステージ4棟(トーキー・ステージ1棟)/キャメラ17台

【現在地】東京都豊島区西巣鴨4-9-1

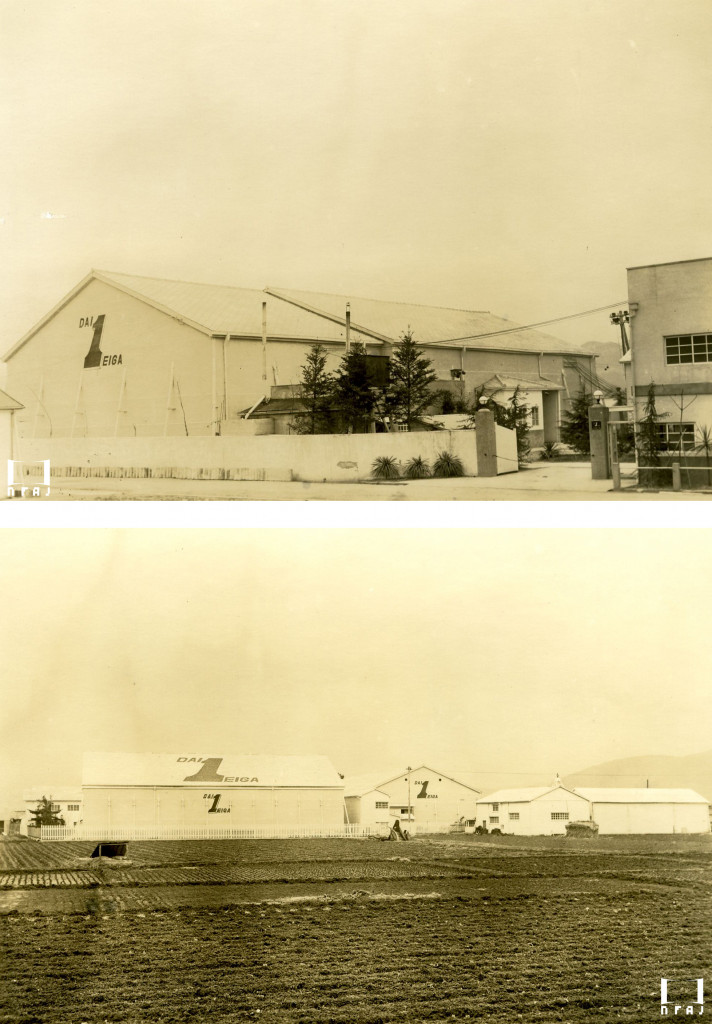

第一映画撮影所

Daiichi Eiga Studio

写真/Photo

第一映画は日活京都撮影所の製作兼脚本部長であった永田雅一が、1934年に独立して設立されました。1936年には所長である永田が新興京都撮影所長に引き抜かれたため、第一映画は解散。撮影所は新興京都第二撮影所及び永田映画研究所として1941年まで存続しましたが、戦時統合で誕生した大映設立後、しばらくして閉鎖されました。

所在地:京都市右京区嵯峨野千代ノ道町15/敷地:2000坪/トーキー・ステージ2棟/キャメラ7台[この情報のみ『キネマ旬報』1936年4月1日・第571号]

【現在地】京都市右京区嵯峨野千代ノ道町