NFAJ Digital Gallery – No.28

公開日:2023年3月8日

第28回

戦前期の日本の映画撮影所(3)

今回も第26回・第27回に引き続き「戦前期の日本の映画撮影所」を取り上げます。1920年代末から30年代にかけて、大手の映画会社とは別に、スターのプロダクションが隆盛を極めます。その背景には映画スターの絶大な人気がありますが、その勢いも、トーキー映画が隆盛を迎えると、設備投資の必要などから、スタープロという一国一城の主も、次第にメジャーの映画会社に吸収されて行くこととなりました。

今回も前2回同様『キネマ旬報』誌に掲載された「日本撮影所録」の写真を中心に各撮影所の姿を紹介します(一部、1936年4月1日・第571号のグラビア「スタヂオ游覧」写真撮影:小島浩、大崎史郎、松本政利)。撮影所の規模を示す情報は『キネマ旬報』の当該年の「日本撮影所録」に拠っています。

なお、このシリーズの写真はすべて戦前のキネマ旬報社調査部旧蔵のもので、国立国会図書館からの寄贈による「社団法人日本映画連合会旧蔵 映画公社資料」の一部です。

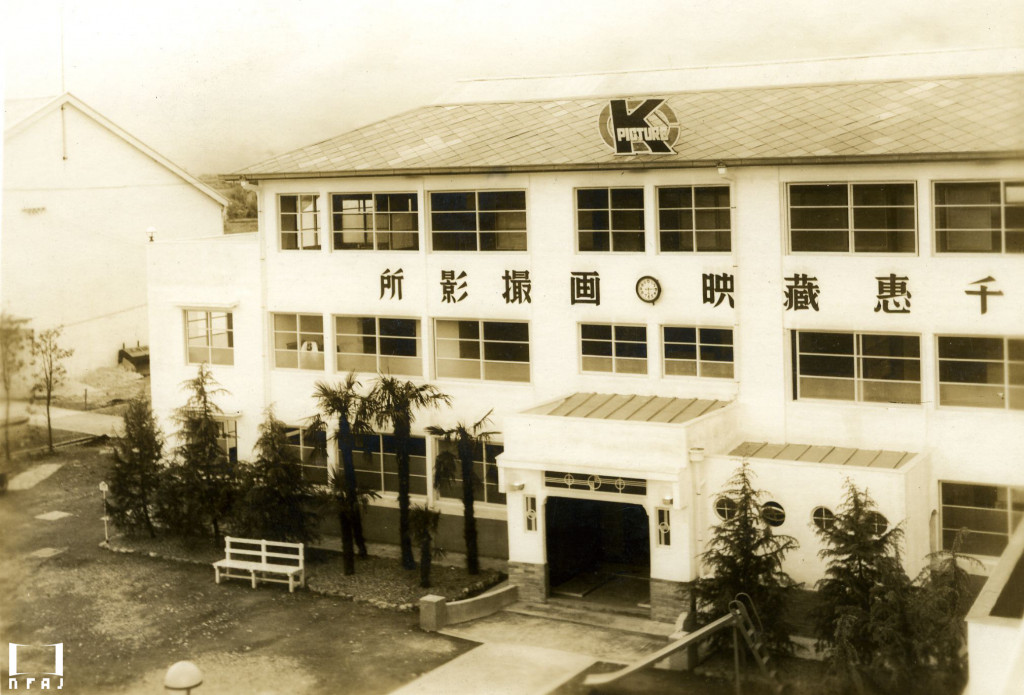

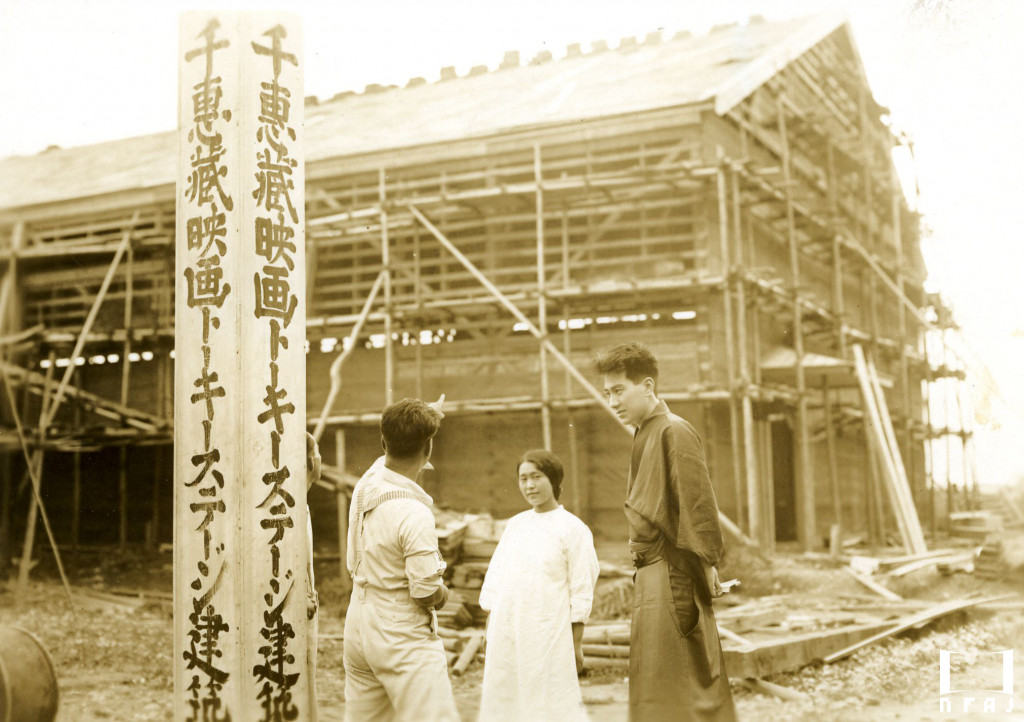

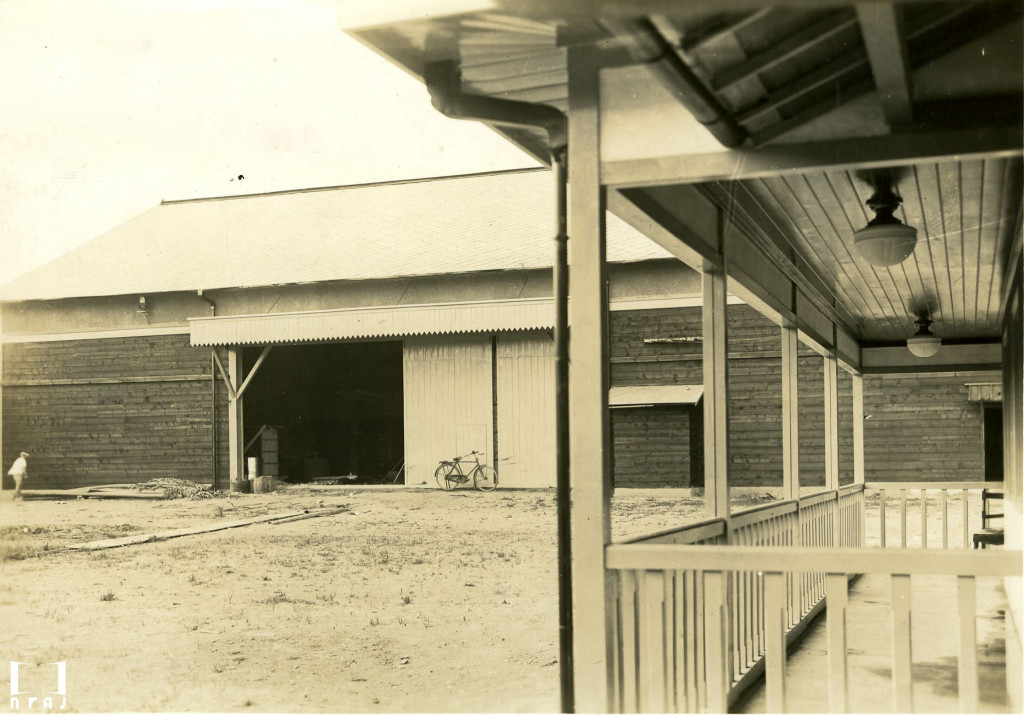

片岡千恵蔵プロダクション嵯峨野撮影所

Kataoka Chiezo Production Sagano Studio

写真/Photo

マキノプロダクションの時代劇スターだった片岡千恵蔵は、1928年に独立して片岡千恵蔵プロダクション(通称 千恵プロ)の旗上げを行ないます。最初は双ヶ丘(ならびがおか)撮影所を使っていましたが、1929年1月、嵯峨野に撮影所を新築しました。その後、トーキー・ステージも増築しましたが、1937年4月に所員と共に日活京都撮影所に入社。その後は日活京都第二撮影所(京都の映画史研究家・奥田久司によれば 略して「ニサツ」と呼ばれたという)として1942年の大映創立の頃まで使用されました。

片岡千恵蔵プロダクション第1作『天下太平記』ポスター(みそのコレクション)はこちら

所在地:京都市右京区嵯峨野秋街道町/敷地:3000坪/トーキー・ステージ2棟/キャメラ3台[『キネマ旬報』1937年4月1日・第606号]

【現在地】京都市右京区嵯峨野秋街道町30−6ハイツ嵯峨野[推定]

嵐寛壽郎プロダクション太秦撮影所

Arashi Kanjuro Production Uzumasa Studio

写真/Photo

マキノプロダクションの若手スター嵐長三郎が、改名の上、嵐寛壽郎プロダクション(通称 寛プロ)として独立したのが1928年。撮影所は京都御室の双ヶ丘(ならびがおか)撮影所を使用しましたが、しばらくして解散。その後、1931年に第二次寛プロを興し、新興キネマと提携。1935年4月には撮影所を双ヶ丘から太秦面影町の蛇塚古墳の近くに新築、「嵐寛壽郎プロダクション太秦撮影所」を名乗りました。太秦撮影所新築記念としてトーキー作品『活人剣荒木又右衛門』(1935年、マキノ正博監督)を発表、この作品は新興キネマ、松竹下加茂、第一映画、寛プロ合同の超特作としてヒットしましたが、1937年8月に寛プロは解散、撮影所も閉鎖されました。

嵐寛壽郎プロダクション第1作『鞍馬天狗』ポスター(みそのコレクション)はこちら

所在地:京都市右京区太秦面影町/敷地:1600坪/トーキー・ステージ2棟/キャメラ2台[『キネマ旬報』1937年4月1日・第606号]

【現在地】京都市右京区太秦面影町 蛇塚古墳の東南付近[推定]

入江たか子ぷろだくしょん双ヶ丘撮影所

Irie Takako Production Narabigaoka Studio

写真/Photo

日活のトップ女優だった入江たか子は、1932年に新興キネマと提携して「入江たか子ぷろだくしょん」を設立、撮影所を双ヶ丘の寛プロ撮影所の東隣りに新築しました。この双ヶ丘撮影所は1935年公開の『貞操問答』まで使用され、その後、入江ぷろは、日活、P.C.L.と提携、各々の撮影所を使って作品を発表しました。入江ぷろ自体は1937年に解散、入江はP.C.L.と契約しました。一方、双ヶ丘撮影所は1936年に松竹京都第二撮影所として、奈良のあやめ池撮影所から移転した市川右太衛門プロダクションなどが使用し、1940年代初頭まで稼働していました。

所在地:京都市右京区花園土堂町(つちどうちょう)13/敷地:2000坪/ステージ1棟/キャメラ2台[『キネマ旬報』1934年4月1日・第501号]

【現在地】京都市右京区花園土堂町 オムロン発祥の地

市川右太衛門プロダクションあやめ池撮影所

Ichikawa Utaemon Production Ayameike Studio

写真/Photo

1927年、市川右太衛門はマキノプロダクションを退社し、大阪電気鉄道沿線の奈良・あやめ池遊園地の敷地内に撮影所を建設、市川右太衛門プロダクション(通称 右太プロ)を興します。その後、右太プロはトーキー製作のため松竹の傘下に入り、1936年に撮影所は京都の双ヶ岡撮影所へ移りました。一方、あやめ池撮影所は、右太衛門の実兄でそれまで右太プロの所長であった山口天龍が、1936年に設立した全勝キネマの撮影所として、サイレント映画(解説版トーキー)の製作を続けましたが、1941年に全勝キネマも松竹に吸収され、撮影所は閉鎖となりました。

市川右太衛門著『退屈男まかり通る』(東京新聞出版局、1992年)には、あやめ池撮影所のことを「撮影環境は非常によかった。公園だからオープンセットは組みやすいし、隣は西大寺、生駒山。ロケ地探しの苦労はいらない」(58~59頁)とあります。

所在地:奈良県生駒郡西大寺村あやめ池/敷地:1万511坪/ダークステージ2棟/キャメラ3台[『キネマ旬報』1935年4月1日・第536号]

【現在地】奈良県奈良市あやめ池北1丁目32−10−1+ベルパージュ奈良あやめ池ケアレジデンス[推定]

阪妻関東撮影所

Bantsuma Kanto Studio

写真/Photo

マキノプロダクションの新進スターであった阪東妻三郎の独立は1925年、その後相次ぐスタープロの先駆けとなりました。1926年には自身のスタジオ「阪東妻三郎プロダクション太秦撮影所」を新設し、松竹系で配給されました。その後、松竹より離れ、1931年に京成電車沿線の千葉県谷津海岸に阪妻関東撮影所を建設(当初は大日本自由映画プロダクション阪妻関東撮影所の表記)、1935年に閉鎖されるまで、この撮影所で製作しました。その後、東京に撮影所を建設しようとした新興キネマが一時使用しましたが(1936年には新興と提携していた阪妻プロも再び谷津撮影所を使用) 、しばらくして閉鎖されました。1936年末、阪妻プロを解散した阪東妻三郎は、翌年単身日活に入社しました。

『キネマ旬報』1931年6月1日・第403号の時報欄「阪妻スタヂオ落成す」(8頁)には「千葉県谷津海岸の阪妻撮影所が完成した。京成電車谷津海岸駅を下車して南方一丁半早くも第一回作品『洛陽飢ゆ』のセットが太平洋の潮風の中に幾つも突っ立ってゐるのが見える。谷津遊園地の南の区画一万二千五百余坪を仕切った広大な敷地に新装の第一ステージが二百六十坪の建坪を以って頑張っている。(中略) おまけに付近は時代劇に持って来いの地形に恵まれてゐるから阪妻も心強いわけだ」とあります。

閉鎖の理由としては「海岸よりの為強風多く、津田沼にその他の飛行機の訪問もシーズンには上空に絶えず、又秋期には下志津その他の演習地に実弾射撃も少からず」(『キネマ旬報』1935年6月1日・第542号の時報欄、8頁)とあり、トーキー撮影には不向きだったことが窺われます。

所在地:千葉県津田沼谷津海岸/敷地:1万5000坪/トーキー・ステージ2棟 、サイレント・ステージ1棟/キャメラ:5台[『キネマ旬報』1936年4月1日・第571号、キャメラの台数のみ1932年4月1日・第431号のもの]

【現在地】千葉県習志野市谷津3丁目1 伊藤新田(塩田)跡・谷津遊園跡[推定]